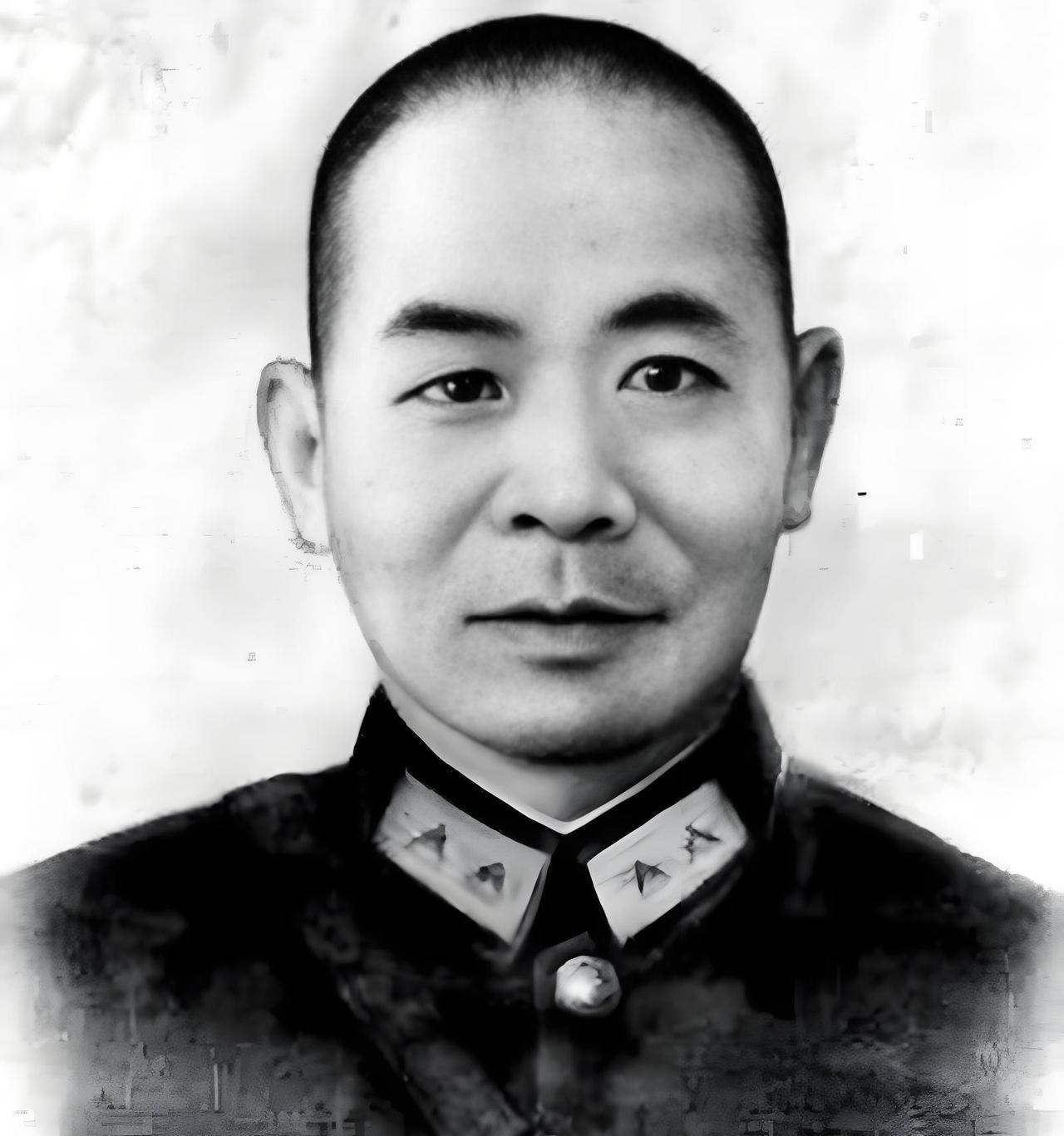

致敬隐蔽战线的忠魂 另一个副官是吴石将军的福州同乡王正均,不是陈宝仓中将。王副官在吴石将军牺牲两个月后与将军的作战参谋林志森(也是福州人)一同遇害。 吴石将军的名字,如今在隐蔽战线的史册上格外厚重。他出身福州书香世家,早年投身北伐,后在国民党军中官至中将,手握重要军事情报职权。 旁人眼中的“高官”身份,不过是他掩护中共地下工作的外衣——从抗战后期开始,他就悄悄为组织传递军事部署、兵力调配等关键信息,那些标着“绝密”的文件,经他手变成照亮胜利方向的星火。 他选择这条险路,从不是一时热血,而是亲眼见够了战乱中百姓的苦难,认定只有共产党能让中国真正站起来。 王正均能留在吴石身边,不只是同乡的信任,更因为他和吴石有着同样的信仰底色。 这位福州汉子早年在当地做过小学教员,日军侵占福州时,他带着学生躲进深山坚持教学,骨子里藏着不服输的硬气。后来经亲友介绍到吴石麾下当副官,起初只是负责日常起居、文件整理,直到吴石察觉他可靠且有家国情怀,才慢慢向他透露真实身份。 王正均没有丝毫犹豫,从此成了吴石最得力的“左膀右臂”——他帮着筛选有价值的情报,用暗号对接地下交通员,甚至在吴石外出时,冒险把机密文件锁进自己的行李箱,每次交接都像在刀尖上走路,却从没出过一次差错。 在隐蔽工作里,王正均的“细”成了保护情报的关键。他知道吴石的文件不能有半点闪失,每次整理完都会在角落做个只有两人懂的小标记,以防被人动过手脚;外出传递消息时,总把情报藏在竹制烟杆的中空部分,穿着粗布褂子装作走亲戚,连路上的岗哨都没怀疑过这个“普通老乡”。 他和林志森更是配合默契,林志森负责解读军事地图、提炼情报核心,他就负责安全传递,两人一个懂军事,一个善掩护,成了吴石身边不可或缺的组合。他们三个福州人,在陌生的南京、上海等地,靠着乡音里的亲近感互相支撑,也靠着对信仰的笃定,熬过了无数个担惊受怕的夜晚。 1950年,因叛徒出卖,吴石将军的身份暴露,很快被国民党当局逮捕。面对严刑拷打,他始终没吐露半个字,最终在台北马场町英勇就义。 那时的王正均和林志森,其实还没被直接牵连,有人劝他们赶紧躲起来,甚至想帮他们偷渡回大陆,但两人都摇了头——他们知道吴石手里还有些未交接完的情报线索,担心自己一走,这些线索就永远断了,更怕牵连其他地下工作者。 他们选择继续留在原地,悄悄整理吴石留下的零碎笔记,想把有用的信息传出去,可这份坚持,最终还是被敌人盯上了。 两个月后,王正均和林志森也被逮捕。和吴石一样,他们没向敌人低头,没有供出任何同伴。 临刑前,王正均只给远在福州的家人留下一张纸条,上面写着“我做的是对得起国家的事,勿念”,字迹工整,却藏着再也无法回家的遗憾。 他们牺牲后,遗体被草草掩埋,直到多年后,随着隐蔽战线历史的逐步解密,这两个名字才慢慢被人记住——原来在吴石将军的身后,还有这样两位同乡战友,用同样的热血守护着那份未完成的信仰。 隐蔽战线的残酷,就在于很多英雄连名字都可能被岁月淹没。吴石将军因为身份特殊被更多人知晓,而王正均、林志森这样的“配角”,若不是史料里的零星记载,或许至今还藏在历史的角落。 他们没有轰轰烈烈的战场战绩,没有公开的勋章,甚至连牺牲都不能被家人光明正大地悼念,可正是无数个这样的“王正均”“林志森”,用沉默的坚守,为新中国的诞生铺就了看不见的道路。 如今再提这些名字,不只是为了回忆,更是为了提醒——我们今天的安稳,从来不是凭空来的,是有人把危险扛在自己肩上,把生的机会留给了后人。他们的忠魂,不该只停留在史册里,更该留在每个中国人的心里,成为我们回望过去时,最该致敬的力量。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。