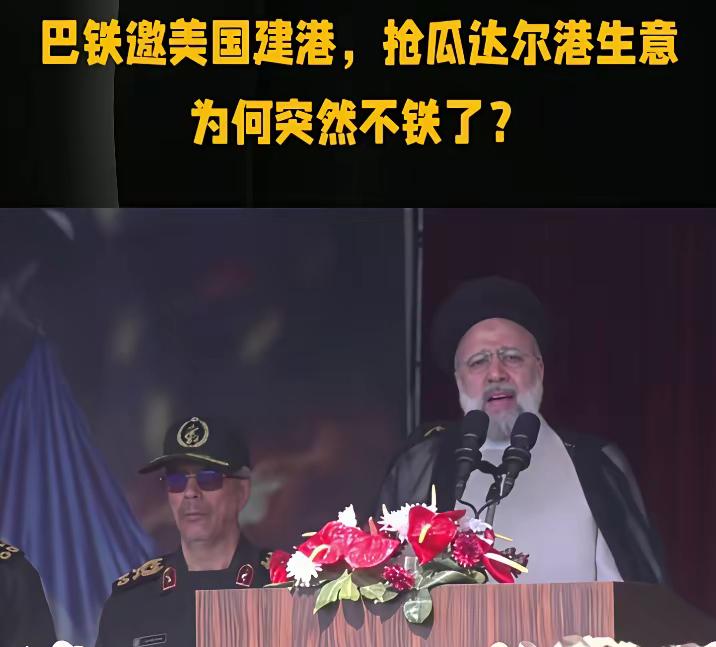

中国,从来就没打算把巴基斯坦打造成一个强国,就在巴基斯坦陆军参谋长拿着稀土样品第三次访问白宫时,瓜达尔港2024年那份净利率不足15%的财务报表,已经说明了一切。 它清晰地表明,中国对这个“中巴经济走廊”旗舰项目的定位,本就不是要催生一个区域霸主。 瓜达尔港的价值,从来就不只是一门生意,它更像一条“战略血管”,它的价值不在于血管本身有多粗壮,而在于它能输送什么样的养分,能否激活整个身体。 这条血管至少输送着三种宝贵价值,一是让中国的能源进口多一条通道,减少对马六甲海峡的依赖,二是成为一个连接西亚、南亚和中亚的贸易枢纽,三是作为“一带一路”的示范项目,做个样子给大家看。 理解了这一点,就会明白,中国对巴基斯坦的投入,重点可能从来不是要复制一个“中国2.0”。 为什么不打造一个“强国”?想象一下,如果一个强大的巴基斯坦突然在南亚崛起,会带来什么连锁反应?隔壁的印度会怎么想?伊朗会怎么看?整个地区的军备竞赛可能都会被点燃。 这显然不符合任何一方的长远利益,包括中国自己,一个稳定、发展但不过于强大的巴基斯坦,才是对区域平衡最有利的。 所以,中巴经济走廊更像是一支“区域平衡剂”,它帮助巴基斯坦提升基础、发展经济,但又巧妙地避开了直接挑战现有的地区力量格局,这步棋走得很稳。 再说回巴基斯坦陆军参谋长去美国展示稀土这事,这步棋走得挺妙的。 对巴基斯坦自己来说,这是展示它外交的独立性和多样性——我不是谁的后花园,我也有自己的筹码,对中国而言,这或许也表明了一种态度,中巴是紧密的伙伴,但中国并不寻求控制巴基斯坦的所有对外交往。 这种有弹性的关系,反而可能更健康、更持久。 总结来看,中巴经济走廊展现的,可能是一种不同于过去的国际合作新模式。 它不追求建立势力范围,不谋求绝对控制,而是通过修路、建港这些实实在在的基础设施,把大家的发展利益绑在一起,共同把蛋糕做大,在瓜达尔港,中国企业主要负责港口运营,而周边的产业园区怎么发展,更多地交给巴基斯坦自己决定。 这种“授人以渔”而非“授人以鱼”的方式,或许正是这个项目最特别的地方。 回到最开始的那份财报,它的意义确实远超数字本身,中巴经济走廊或许本就不是一个“强国打造计划”,而是一个“共同发展的实验场”。 不强求、不控制、保持平衡、共同受益——这种带着战略克制的合作智慧,在当今这个充满不确定性的世界里,或许恰恰是最被需要的一种稳定力量。 中巴经济走廊这个案例,让我思考一个大问题,在今天这个世界,大国和小国到底该怎么相处?是继续沿用老牌帝国那套“控制与依附”的旧剧本,还是能摸索出一条新路? 中国的做法,看起来是在尝试后一种,我把这种模式叫做“有限介入的伙伴关系”——在关键的地方我们深度合作,但我尊重你当家作主的权利,我不指望你什么都听我的,你和其他国家交朋友也没关系。 这么做,是显得比较“讲道理”,它避免了那种“我帮你,你就得完全属于我”的新殖民主义嫌疑,让合作更容易被接受。 从实际效果看,这种“松弛感”反而能让关系更长久,一个自己能把日子过好、内部稳定的巴基斯坦,对中国来说,远比一个完全依赖中国却危机四伏的巴基斯坦更有价值,这跳出了那种“不是你赢就是我输”的旧思维。 当然,这种新模式也面临很多考验,巴基斯坦内部的问题不少,地区局势也很复杂,但这种尝试本身是有价值的——它至少告诉我们,大国的影响力,不一定非要通过“支配”来展现,“赋能”同样可以达成目标。 未来的国际竞争,可能不仅是比谁的拳头硬,更是比谁的格局大,谁的合作方案更能打动人心,中巴经济走廊这本书,还在书写中,它最终的答案,可能会给我们更多启发。