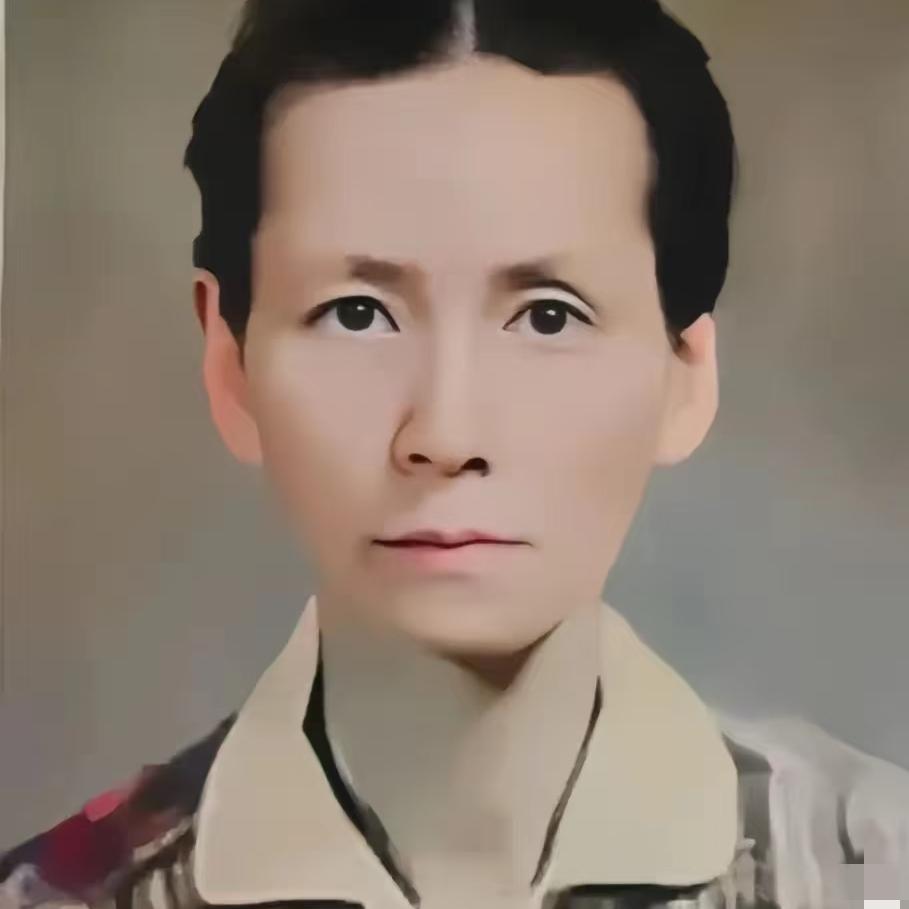

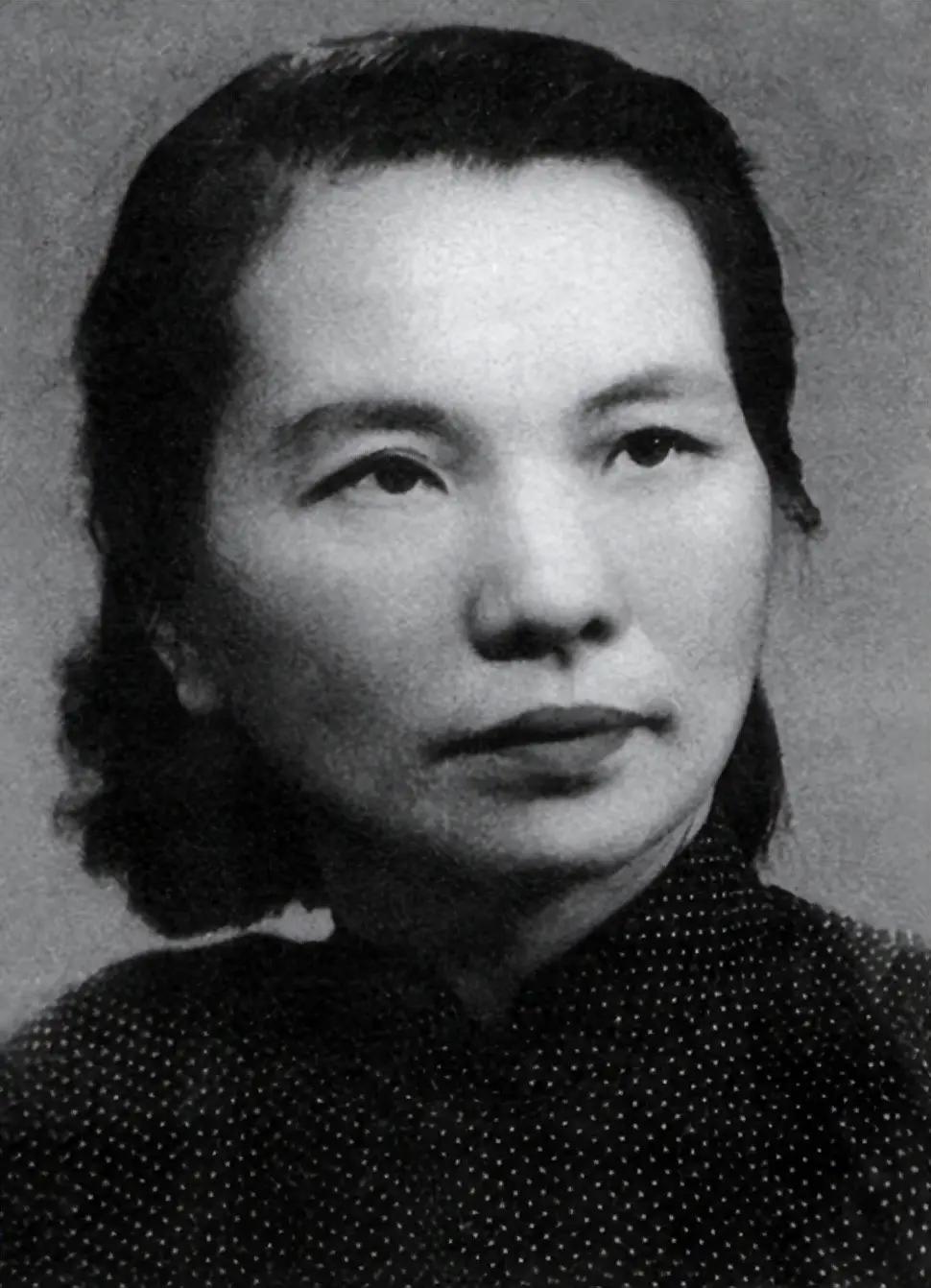

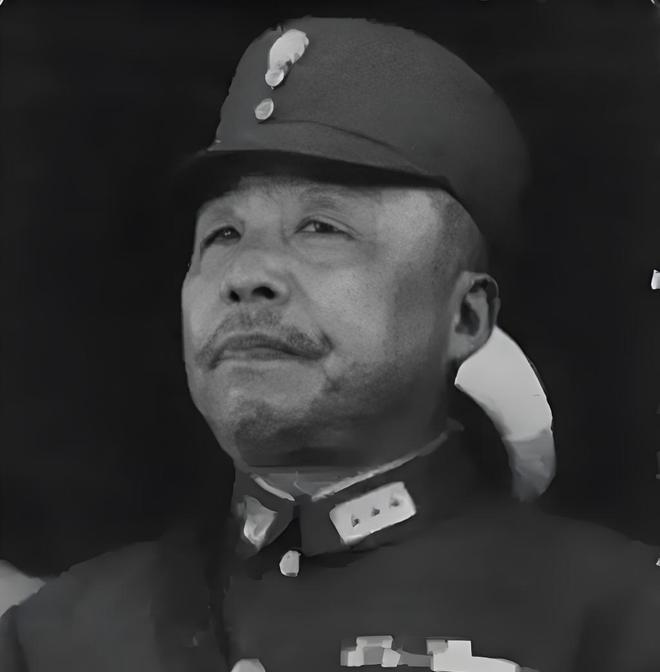

“妈走后,你连照片都不看一眼?” 梁再冰含泪质问弟弟梁从诫的那晚,这个憋了半辈子的男人,终于崩溃大哭。 1955 年春,林徽因病逝,北京金鱼胡同的梁家老宅瞬间没了生气。梁再冰抱着母亲的病床照跪在灵前不肯起身,梁从诫却攥着本《建筑学报》站在门口,一句话没说,转身就走。那夜的风很大,吹走了供桌上的纸灰,也吹凉了姐弟间的温情 —— 姐姐以为弟弟冷漠,却不知道他的逃避里,藏着不敢触碰的痛。 十年后,梁再冰在干校收到弟弟的信,只有三行:“姐,我梦见妈了。她穿旗袍站在佛光寺台阶上叫我,我跑过去,却扑了个空。” 信纸右下角的水渍,像是泪痕,她才隐约察觉,那个从不哭出声的弟弟,心里早裂了缝。可她还是不懂,为什么母亲走后,他要躲进书堆、躲去西北、躲进沉默里,连提及母亲都像怕被烫伤。 直到 2008 年,梁从诫病重住院,忽然对守在床边的姐姐说:“带我校八宝山看看妈吧。” 梁再冰愣住:“你不是从不去墓地吗?” 他苦笑:“不是不去,是不敢。走到路口就怕,怕看见她的名字刻在石头上,怕那三个字真的告诉我,她不在了。” 这一刻,梁再冰才懂,自己用眼泪留住母亲的痕迹,是需要 “连接”;而弟弟用逃避守护母亲,是太怕 “失去”—— 怕承认那三个字,就彻底断了念想。 梁从诫这辈子,都背着 “梁启超孙子、林徽因儿子” 的标签。小时候林徽因一句 “再冰像我,从诫像思成”,成了他一生的枷锁。他想当诗人,却被送去学建筑;热爱文学,却被迫研究历史。不是不喜欢,是他总在逼自己 “配得上” 这个身份。梁再冰曾看见他在书房撕稿子,碎纸满地像雪,捡起一片,上面写着 “如果我不是他们的孩子,我会是谁?” 她没说话,只是蹲下来陪他捡 —— 她知道,弟弟的挣扎,从来不是叛逆,是想在父母的光环外,找到自己的位置。 后来梁从诫创办 “自然之友”,成了中国环保第一人。有人夸他伟大,他却摇头:“我只是想做点和爸妈不一样的事。他们建房子,我护山水;他们留图纸,我想留蓝天。” 他不是要逃开父母的影子,是想证明,这一代有自己的光,可这光的背后,是卸不下的沉重。 有年清明,梁再冰把全家福摆进客厅,梁从诫进门看了一眼,默默转了过去。她终于爆发:“妈走了快三十年,你连她的脸都不敢看?” 他声音发抖:“你看照片是怀念,我看照片是审判 —— 我总觉得,没活成她希望的样子。” 窗外槐花飘落,像一场无声的哭,屋里的死寂,藏着他半生的自我苛责。 直到梁从诫去世,梁再冰在他遗物里发现个旧皮箱,里面整整齐齐放着母亲写的七封信,每一封都泛黄却完好。最后一封是林徽因病重时写的:“从诫,不必成为谁的延续。你只要真诚地活着,就是对我最好的告慰。” 信纸背面,梁从诫用铅笔轻轻写着:“妈,我现在,终于敢想你了。” 那一刻,梁再冰抱着箱子在空书房里哭了一夜 —— 她终于明白,弟弟不是冷漠,是爱得太深,深到不敢触碰,怕一碰就碎了心里那点仅存的 “未完成”。 如今 “自然之友” 的办公室墙上,挂着梁从诫写的 “山河无言,草木有情”,下面摆着父母年轻时的合影。有人问志愿者,梁老师是不是恨过父母,非要另辟蹊径?志愿者摇头:“不,他只是换了种方式说‘我爱你们’。” 原来最深的亲情,未必是相拥而泣。可能是我走了一条你不曾走的路,却把你的名字刻在风里,把你的期待,藏进每一片被守护的山水里。就像梁从诫,用一生的 “疏离”,完成了对母亲最沉默也最深情的致敬。 你身边有没有这样的亲人?表面疏远,却把爱藏在看不见的地方,用尽一生,默默续写着与你的牵绊?