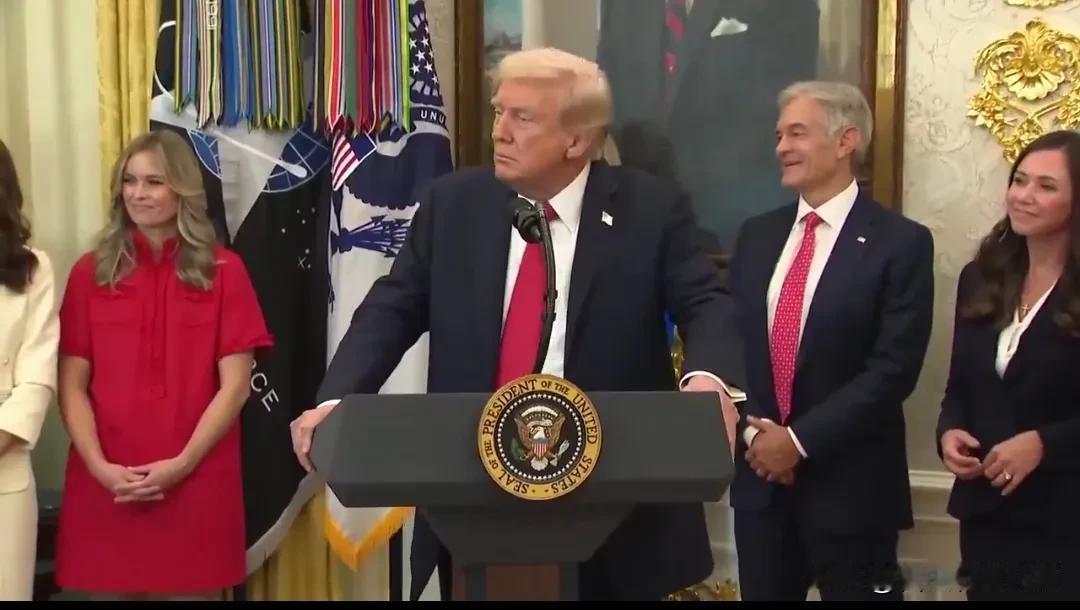

梅德韦杰夫祭出核警告,“战斧”援乌突踩刹车,特朗普口风又变了 最近,美国准备援乌的“战斧”导弹计划突然踩了刹车,乌克兰这边还没来得及展开笑容,俄罗斯那边已经狠狠摔了一张核威慑牌。 梅德韦杰夫的发声不含糊。他直接点名,如果乌克兰真拿到了“战斧”导弹,俄军不会等导弹飞临领空才辨真假,会直接把它当核弹处理。 这种表态不是简单的恐吓。俄罗斯本来就有一套模糊威慑策略,核心就是“搞不清楚的,就按最坏的情况来算”。 尤其是对莫斯科这种敏感目标,只要有哪怕一丝风险,克里姆林宫就会优先选择先下手为强。 “战斧”导弹这玩意儿不是一般的炮弹。它射程能超过两千五百公里,打得远不说,精度还高,平台种类也多,海里、陆地、空中都能发射。一旦乌克兰拿到这货,莫斯科、圣彼得堡统统都得进入警戒圈。 在俄罗斯眼里,这已经不是普通军援问题,而是战略威胁升级。过去西方帮乌克兰提供的是防御型武器,现在要真换成“战斧”,就等于乌克兰手里突然多了根能打到俄心脏的长矛。 于是话音刚落,美国那边的气氛就变了。特朗普原本还在打“强硬援助”的旗子,结果梅德韦杰夫一开口,他立马改了主意,说要先和普京聊聊,再决定要不要把“战斧”送出去。 这不是特朗普第一次变口风,但这次的转身幅度确实有些大。他甚至把“战斧”援助称作可能引发“新一轮侵略升级”,这等于把球踢回乌克兰那边,还顺带找了个下坡路。 其实美国内部对这事儿本来就没达成一致。军方和情报系统有人支持,说这是让乌克兰扳回战局的关键棋子;但也有人担心,这一步下去,美俄之间的底线会被彻底踩碎。 特朗普的态度变化,归根结底还是被俄罗斯的核威慑逼出来的。对他来说,打嘴炮可以,真要冒核战风险,那可不是他愿意拿来赌政治收益的牌。 这也不难理解。当年古巴导弹危机的时候,美国都能为苏联在岛上部署导弹差点动手,现在换俄罗斯来守家门口,警觉程度不输当年的肯尼迪政府。 而俄罗斯这次的策略也不是单靠嘴上功夫。据传他们还在研究是否恢复在古巴、委内瑞拉等地的军事存在,甚至有想法把高超音速武器部署到西半球,美国当然感受到压力。 这场“战斧风波”也给中国上了一课。美国最近在菲律宾搞的陆基中导部署计划,还有向日本出售的一批“战斧”导弹,其实和乌克兰这边的局势如出一辙。 美国这种“代理人+前沿部署”的老一套,就是想在不出面直接对抗的前提下,给对手制造战略焦虑。 俄罗斯的做法虽然激进,但效果确实立竿见影。特朗普的“先和普京谈谈再说”就是最好的反馈。这种模糊但明确的战略信号,逼得对手不敢轻举妄动,让主动权回到了自己手里。 如果套用一句老话,这就是“擒贼先擒王”的逻辑。你打我,我不问是不是你下的命令,只要导弹飞过来,就当是你开的火。 这样一来,不管是乌克兰、日本还是菲律宾,都得掂量掂量,这火是真的能烧到他们身上。 当然,中国不可能完全照搬俄罗斯这套核威慑打法。中国的核战略一贯是“最低足够威慑”,主打克制和理性。 但通过这次事件,战略表达的方式可以更清晰,红线必须让对手听得懂、看得见。 在亚太这片水域,美国的军事布局越来越靠近中国家门口。光靠外交抗议是不够的,必须有方式让对方明白,一旦碰触某些底线,后果不会只是抗议或制裁这么简单。 历史上,核威慑的有效性从未消失。冷战时期的美苏对峙就是靠这种“相互确保摧毁”的阴影下维持了几十年和平。现在虽然时代变了,但战略逻辑并没有过时。 而这次乌克兰事件再次验证了一点:当一方明确表示不排除使用终极手段时,另一方再强大也会三思而后行。特朗普的犹豫,就是最好的证据。 很多人一直认为美国在全球打的是“快刀战术”,哪里不听话就迅速出手。但实际上,美国的快刀也怕碰到硬骨头,特别是那种可能反咬一口的硬骨头。 俄罗斯这次虽然经济上吃紧,战场上也没太多亮眼表现,但在战略层面上,它成功用一句话拖住了美国的一步棋。这种以小博大的操作,让不少正在被美国围堵的国家都看得很认真。 对于中国来说,至少这件事说明了一点:只要底线够硬、信号够清晰,美国未必真敢一意孤行。尤其在台海、南海等热点区域,类似的战略思维值得认真研究。 当然,不能幻想任何国家都会像俄罗斯一样敢公开提出“视来袭导弹为核攻击”的声明。那是一种风险极高的博弈方式,不适合所有国家照搬。 但从中学到的是,红线不能靠猜,必须摆上台面让对方知道哪里不能碰。模棱两可只会让局势更危险,战术模糊不能代替战略清晰。 这场“战斧”插曲虽然短暂,却让所有人重新认识了一个现实:核武器虽然没用在战场上,但它们依然是大国之间最直白、最有效的战略语言。