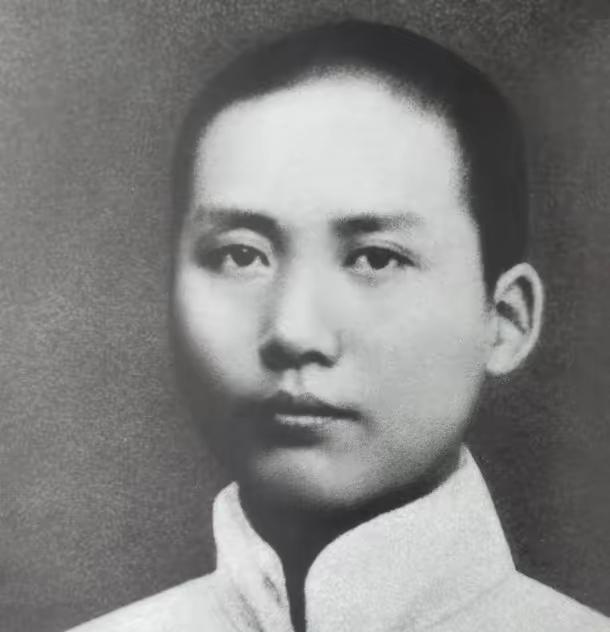

您知道吗?毛泽东名字的来由是这样的 这名字可不是随便拍脑袋想的,每一个字都藏着韶山毛家的规矩和时代的印记。父亲毛顺生给儿子取名时,严格照着《毛氏族谱》里的字辈来——“祖恩贻泽远,世代永承昌”,这一辈刚好轮到“泽”字,没得选,是家族血脉的符号。“东”字才是专属于他的讲究,毛泽东虽排行第三,可前面两个哥哥都夭折了,他成了存活兄弟里的老大,“东”有长幼次序的意味;更巧的是他出生在清晨,太阳刚� �韶山冲的竹林里爬出来,“日从木中出”就是“东”,透着股新生的劲儿 。 那会儿没人会想到这名字后来会响彻全国,当时就是个再普通不过的农家名字,和村里其他“泽字辈”的孩子没啥两样。但毛泽东的小名更有意思——“石三伢子”,这名字里全是父母的疼惜。母亲文七妹之前丢了两个孩子,怕他也保不住,就领着5岁的他去韶山观音石前焚香跪拜,认了“石干娘”,“三”是排行,“石”是求个硬朗好养活 。你们知道吗?这小名陪着他在韶山冲长大,邻里乡亲喊了十几年,比“毛泽东”这大名亲切多了。 名字只是个代号,真正让它分量变重的,是主人的志向。1910年17岁的毛泽东要去湘乡东山高等小学读书,临走时抄了首诗给父亲:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还”,这会儿他给自己取了个笔名“子任”,意思是“以天下为己任”。这哪是笔名啊,分明是少年人对家国的承诺!他在学校里读《世界英雄豪杰传》,把华盛顿、林肯的传记圈得密密麻麻,说“中国也要有这样的人物”,这时候的“子任”,已经不是 纸上的名字,是刻在心里的信念 。 更有意思的是他的字“润之”,这可不是自己取的,是湖南一师的杨怀中先生给改的。杨先生看他敬佩清代名臣胡林翼(字润芝),就说“你既尊敬胡林翼,就改字润芝好了”,毛泽东后来常写成“润之”,透着股谦逊好学的劲儿 。你们发现没?“名”是家族给的,“字”是师长赠的,“号”是自己立的,从“泽东”到“润之”再到“子任”,名字的变化里全是他从农家少年到革命志士的成长轨迹。 这里得嵌第一个专业知识点——宗族字辈命名制度。这种制度在近代中国农村极为普遍,通过固定字序标识辈分,既维护家族伦理,又强化身份认同。毛泽东的“泽”字就是典型,它让个体在家族谱系中有了明确位置,这也是传统农耕社会家族凝聚力的体现。但毛泽东后来突破了这种局限,用“子任”这样的笔名跳出家族框架,转向更广阔的家国叙事,你们说这是不是名字背后的精神觉醒? 青年时期的毛泽东,还用过“二十八画生”这个署名。“毛澤東”三个字繁体笔画加起来正好二十八画,他1915年贴《征友启事》时就用这个名字,找志同道合的人一起探讨救国之道 。当时响应的人不多,可就是这寥寥数人,后来成了新民学会的核心骨干。这名字没有“子任”那么直白,却藏着“于无声处听惊雷”的韧劲,比喊口号实在多了。 第二个知识点来了——近代士人“名”“字”“号”的文化功能。“名”用于长辈称呼,体现宗法秩序;“字”用于平辈交往,彰显品德志向;“号”则是自我期许的表达。毛泽东的“润之”用于师长友人之间,显谦逊;“子任”“二十八画生”用于公共表达,显担当。这种分层使用的方式,既是传统文化的延续,更是他适应近代社会变革的体现。要是只看“泽东”这个本名,哪能想到背后有这么多讲究? 后来革命年代,他还用过“李得胜”这样的化名。1947年撤离延安时取的,谐音“离得胜”,意思是暂时离开延安,将来必定能打回来 。这名字里全是革命者的乐观与智慧,和早年“子任”的庄重比起来,多了几分战场的烟火气。但不管名字怎么变,“以天下为己任”的内核从没变过——从韶山冲的“石三伢子”,到天安门城楼上宣告新中国成立的毛泽东,他用一生兑现了“子任”的承诺。 第三个知识点必须提——名字符号的历史语境还原。很多人后来把“泽东”解读为“泽润东方”,其实这是后人的附会 。最初“东”字就是排行和时辰的记录,没啥宏大寓意。但恰恰是毛泽东的人生实践,让这个普通的名字被赋予了“救万民于水火”的重量。这告诉我们,不是名字成就人,是人赋予名字永恒的意义。 那些说“名字自带王气”的说法,纯属瞎扯。毛泽东的名字起初和韶山冲任何一个农家孩子一样,带着泥土的温度和家族的期盼。真正让它不朽的,是他“身无半文,心忧天下”的情怀,是他带领中国人民走出苦难的壮举。 名字只是个起点,后来的人生才是最精彩的注脚。从“石三伢子”到毛泽东,变的是称呼,不变的是对家国的赤诚。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。