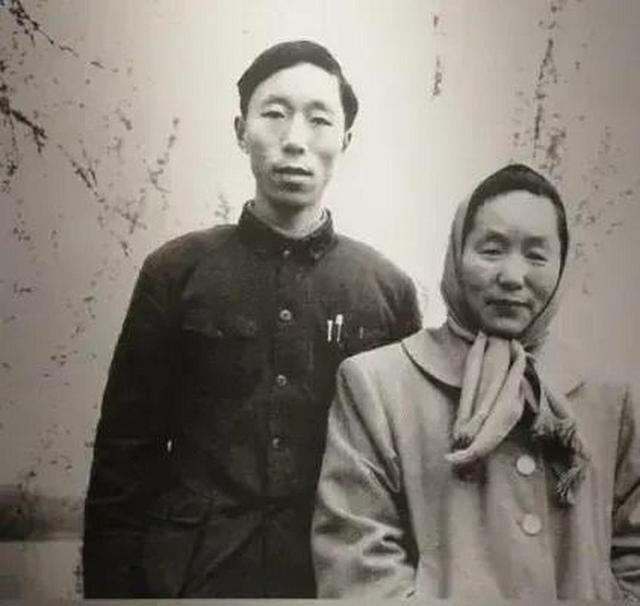

1937年,地主王学文发现一20岁女兵躺在家门口,见四下无人,他一下将女兵扛到了炕上,谁料,女兵解开衣襟,王学文震惊:“怎么会这样……” 吴仲廉1908年出生在湖南宜章县一个普通家庭,父亲靠开鱼店维持生计。她从小就上学,成绩不错,尤其书法写得工整,在当地小有名气。1926年北伐军路过湖南时,她在衡阳省立第三女子师范学校接触到革命思想,开始参加活动。次年4月,她加入中国共产党,那时她刚19岁。1928年1月湘南起义打响,她回到家乡组织碕石年关暴动,成了宜章农军的一员。4月,她随部队上了井冈山,从此投身红军队伍。 1929年红四军成立工农委员会,吴仲廉担任妇女组干事,负责组织妇女参加革命。长征开始后,她任军委担架队政治指导员,负责抬伤员和鼓舞士气。1936年,她随西路军西征,丈夫曾日三当时是红九军政委,在战斗中牺牲。她自己也被马家军抓获,关押在南京反省院。1937年,通过组织营救,她出狱抵达延安。抗日战争时期,她先后担任八路军山东纵队组织部长兼秘书长、第一纵队政治部秘书长、中共辽东分局妇委书记和中共安东省委委员兼妇委书记。新中国成立后,她出任浙江省高级人民法院院长,一直到退休。 王学文那时五十多岁,是甘肃定西一带的地主,早年读过书,识字,有点家底。但抗战爆发后,村里乱成一锅粥,他的土地被征用,只能靠烧炭和种地过日子。他不是那种剥削狠的地主,对佃户还算宽松,遇到灾年会减租,在当地口碑不差。但在那个时代,地主身份本身就带风险,尤其马家军控制地区,对红军恨之入骨。 1937年冬天,陕甘交界处风雪交加,王学文出门喂牲口,看到家门口躺着一个穿红军棉衣的年轻人,身上有血迹,脸色发白。他查看四周没人注意,就把人扛进屋放到炕上。女兵半夜醒来,声音嘶哑,挣扎着解开棉衣,从怀里取出包裹严实的婴儿,脸冻得通红,哭声弱得像猫叫。王学文看到婴儿就愣住了。 这个女兵就是吴仲廉,西路军第三团政治部通讯员,在定西附近受伤。部队紧急转移,她重伤跟不上,就把孩子藏在棉衣里,交给百姓抚养。她交代孩子情况,请求王学文收留。王学文听后沉默,查看婴儿,抱起喂了热米汤。他答应下来,收下托孤信,然后吴仲廉起身离开,消失在风雪里。王学文关门,把婴儿放到炕边,用布裹好,添炭火保暖。 不久,马家军进村清查,王学文被举报窝藏红军子女,抓去审问。他一口咬定孩子是远房侄子托付的,没招供,被打得遍体鳞伤,脸上留了三道疤,孩子才没被牵连。他给孩子起名王继曾,意思是继承曾家血脉,把他当自家孩子养大,教他识字做人。 王学文收下孩子时,冒了很大风险。那时马家军在地方横行,对红军极度敌视,村民如果庇护红军后代,轻则被打成反革命,重则全家遭殃。王学文被抓审问时,坚持不说实话,挨了毒打,但保住了孩子。他老婆也刚生孩子,就把两个小孩当双胞胎养,衣服做成一样,瞒过检查。佃户们帮着望风,村里几次搜查都没露馅。 吴仲廉被捕后,通过同志帮忙,从西宁逃出,辗转到西安,又被组织营救回延安。她在狱中得知丈夫牺牲,但没时间悲伤,继续工作。孩子的事她一直记着,但战乱中联系不上王学文一家。她后来再婚,丈夫江华是革命同志,两人一起在司法系统工作。 1950年春天,解放军西北野战军第六兵团接管定西地区,地方政府清理红军后代和革命遗孤档案时,发现那份1937年的托孤信。信署名吴仲廉,写明孩子父亲阵亡,母亲伤重转移,恳请保护孩子,等条件允许再来接。信由八路军保管,辗转多地后对接地方档案。王继曾的名字就在文件里。 吴仲廉那时51岁,在西安参加军队干部培训,核查王继曾籍贯是甘肃定西时,一下确认。她收起证明材料,只说了一句“找到了”。这场寻找,整整过去了13年。王继曾在地方党史办采访中提到,母亲是红军。养父王学文对他讲,你姓曾,不是自家血脉,但是一家性命。王学文夫妇后来被吴仲廉安置在浙江福利院,定期探望,保持联系。 王继曾长大后,跟着吴仲廉生活,改名吴长征,进了大学中文系。吴仲廉退休前,一直在法院工作。王学文夫妇在福利院住了几年,回甘肃老家。王继曾和王学文家另一个孩子王长安成了好兄弟,两人后来都结婚生子,两家保持来往。这事成了当地传说,记在县志里。