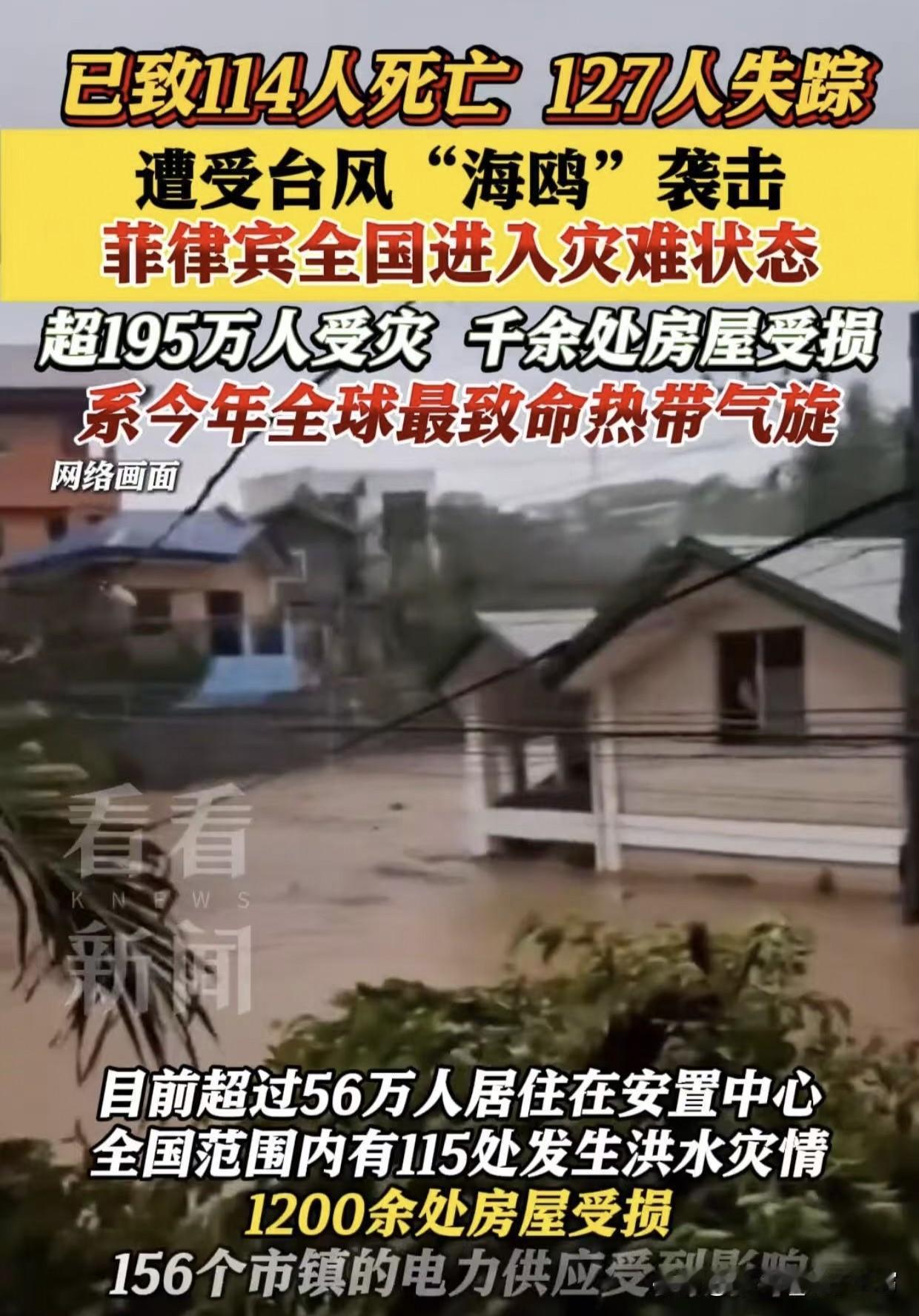

阿富汗地震损伤惨重,全球无一国伸出援手?中国紧急发声。 这事儿得从阿富汗的地震说起,6.3级,浅源,震中离人口密集区不到四十公里,换一处基础设施稳当的地方也要掉屋顶砸墙角,在那片土坯房多的村镇里,墙一抖人就得往外跑,跑不出来就埋在里头。 刚出来的数字说二十多人离开了,五百多受伤,隔了一天,世卫把伤者数往上提到八百五十,说有二十七个不在了,救援队把石块一块块抬开,有人喊名字有人回应不上,统计表还没写完,村口的土路上又送来几个人,数据就跟翻页一样。 老城那边也没能安稳,马扎里沙里夫的蓝色清真寺,墙面掉了一块,蓝色瓷砖贴了多少年,手艺传了几代,每片都要对缝对纹,一震松动,地面一片碎片,周围人站着看,谁都知道那东西修起来不快不省事。 救灾这件事,在阿富汗不是临时忙活,而是常年缺料少人,路断了,信号没了,医护连夜赶路,到了地方找不到整齐的登记表,问一圈才把重伤轻伤分开,药箱里能用的那几样,靠世卫配的那点儿先顶着,夜里气温低,帐篷不够,焚烧桶刚搭好又被搬去别的村。 周围怎么反应,消息一条条过来,屏幕上能看到的也就几句,俄罗斯说会有人道援助,其他话不多,更多人把问题抛过来,问中国怎么看。 外交部在十一月四号给了回应,表达哀悼,说应阿方之需可以提供帮助,这句话落地挺实在,意思摆在那里,你提出需求,我们就按需做,不添乱,不拖延。 中国这些年的做法,基本就是这路子,有需要就对接,先保人,再稳秩序,阿富汗的局势有自己的复杂层面,塔利班执政让外界顾虑不少,可把人命摆在前头,流程就是按人道原则走,谁愿做就做,不挡路。 两边是山水相连的邻近,边境线那边风从一个方向吹过来,我们这边也能听到,人道渠道没有断过,医药粮食紧急物资,能到的就到,收的清单一条条对上。 这不是第一次遇到地震,二零二三年十月赫拉特那次,二零二五年八月楠格哈尔又来一回,那次说有一千四离开了,三千一受伤,这次巴尔赫的情况还在往外冒细节,地理位置卡在板块边缘,高海拔,基础设施薄,这样的压力不是一天两天。 战乱把很多东西耗没了,家里要换抗震砖,用料得足,设计要过关,可现实里连水泥也得从外面买,厂子倒了没人重建,项目一停就是几年,村里能做的也就是把墙再加一根木梁,能顶一点是一点。 中国的角色,不是去做口号,是知道该怎样把事情推起来,你来往我来往,实打实的人和物,阿富汗不是地图上的空白,是有人在过日子的地方,有孩子要上学,有老人要看病。 需要帮忙就上,话说明白,事做扎实,援助怎么发力,先看医疗,再看粮食,基建能不能铺一点段落,路修通了,后面才有可能跟上,这些我们都干过,汶川那年把经验积到本子上,海地出人出物资,叙利亚也在名单里。 有声音该出就出,有动作该落就落,这不是给谁看,也不是讲面子,是把现代社会该有的基本线拿稳,新闻里的数字背后是一个个有名字的人。 他们需要的时候,愿意去做,是出于人性,也是出于长期的考虑,把话说少,把事做足,外界自然看得见,我们这边也能心里有数。 愿离开的人安稳,愿受伤的人尽快得到照料,愿这次的地震尽快过去,愿伸手的人多一点,背景先放在一边,把事情先办了。