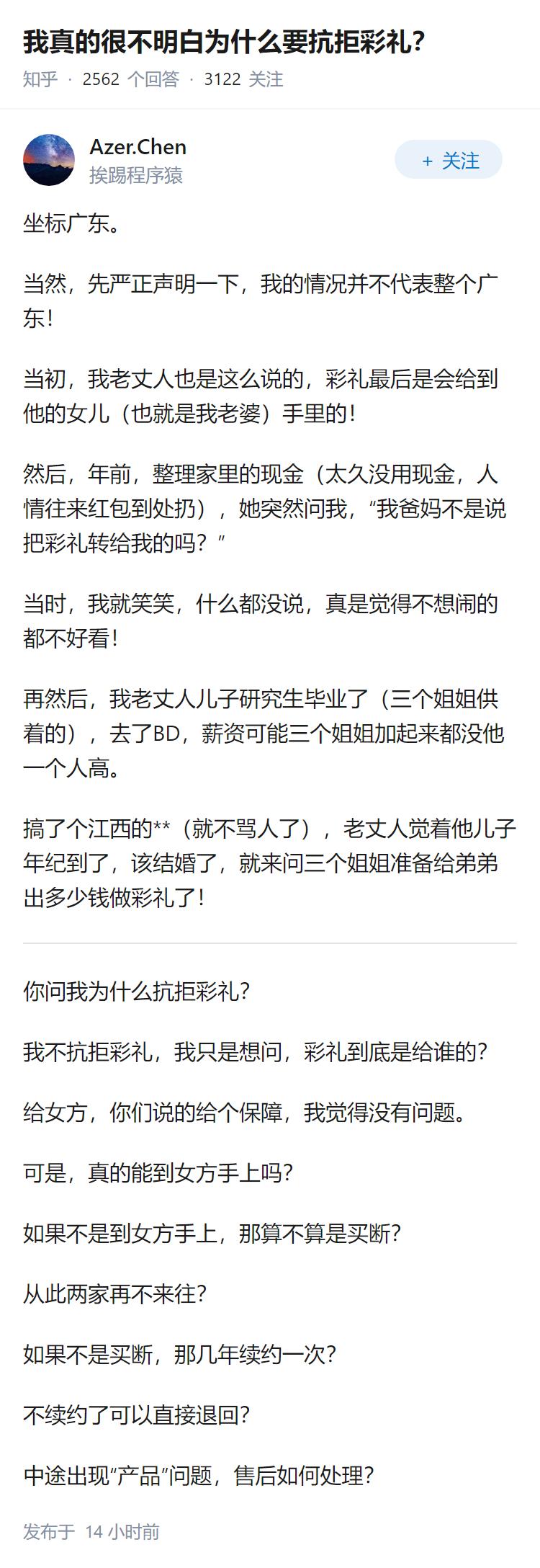

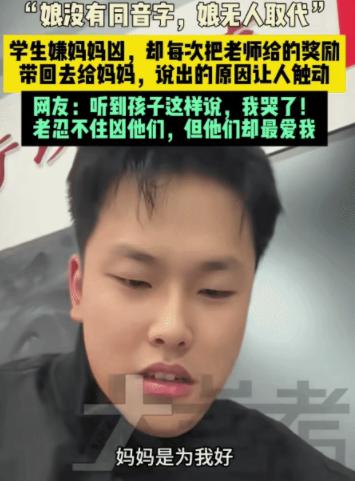

看哭了!广东,学生嫌妈妈凶,却每次把老师给的奖励带回去给妈妈,没想到老师问他原因,他说出来的原因让人触动。[给你小心心] 视频中,老师问学生:“为啥我奖励你的东西,你都会带回家,你带回家给谁吃啊。” 在广东一所小学,班主任张老师留意到学生小宇的一个习惯,每次得到零食奖励,这个十岁的孩子从不当场吃掉,而是小心翼翼地用纸巾包好,放进校服口袋。 一天课后,张老师轻声问他:“为什么总把零食带回家?”小宇低头捏着衣角,声音很轻:“留给妈妈吃。” 这个回答让老师有些意外,她见过小宇妈妈来接孩子时的严肃神情,也听说过这位母亲会因作业问题严厉批评儿子。 “妈妈平时对你要求严格,你会生她的气吗?” 小宇摇摇头,眼里闪着光:“妈妈是为我好,老师您说过,‘娘’字没有同音字,就像妈妈是独一无二的。” 一个月前的语文课上,张老师确实讲过这个细节,她解释“娘”这个汉字在中文里的特殊性,没有发音完全相同的字,正如母亲在每个人生命中的不可替代。 没想到这句随口的话,被孩子记在了心里。 小宇回家后总会先把作业写完,他知道妈妈工作辛苦,那些被小心包裹的零食,是他能想到的小小慰藉。 包装纸的每个折角他都仔细抚平,就像在整理对妈妈的心意。 他的妈妈李女士从事家政工作,独自抚养孩子,谈及教育方式,她坦言:“有时候声音大了,自己回头想想也后悔。”深夜她常悄悄走进孩子房间,为他掖好被角。 生活的重担让她偶尔急躁,但初衷始终是怕孩子养成坏习惯。 张老师后来观察到,小宇不仅收藏零食,还会把课堂得的小红花认真贴在妈妈的手机壳上,作文比赛的奖状即便在书包里压出了褶皱,他也会第一时间举到妈妈面前。 这些细微的改变发生在不知不觉中,教育的影响力从不在喧闹的训诫中显现,而在这些安静的时刻悄然绽放,一句话、一个理念,落在孩子心上,便会长出理解与包容的芽。 亲子关系从来是双向的成长,孩子在学着体谅父母的不易,父母也在反思中调整方式,严厉背后藏着担忧,沉默之下含着深情,这些都是爱的不同语言。 小宇和妈妈的故事之所以动人,不在于它的特殊,而在于那份质朴的真诚,孩子用最简单的方式回应着母爱,母亲在用自己认为对的方式守护着孩子的未来。 这小男孩真是个小暖男,很多网友看了这个视频都说被戳中了泪点。 “看到这孩子,我眼泪一下子就出来了,我也是个会吼孩子的妈妈,每次发完脾气都特别后悔,可孩子最爱的还是我,以后真得控制下自己的脾气,多看看孩子的好。” “这孩子是把老师说的‘娘没有同音字,娘无人取代’这句话真正听进心里去了,并且用行动表达了对妈妈独一无二的爱。” “我女儿在幼儿园得了小红花,或者同学给颗糖,她都当宝贝似的攥在手心,一定要拿回来给我,孩子这种不掺任何杂质的爱,是我们大人最宝贵的财富。” “老师不经意间说的一句话,就像一颗种子,在孩子心中生根发芽,开出了感恩和理解的花朵。” 看了这个懂得感恩的孩子,各位朋友,您家宝贝有没有做过哪些让您心头一暖的贴心小事呢?欢迎在评论区分享您的故事。 信息来源:大参考

![投了票还被踢出去的遭老罪了[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/6256827930789692720.jpg?id=0)