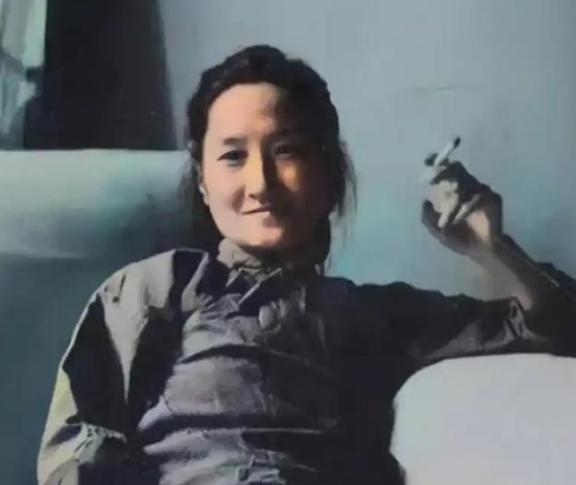

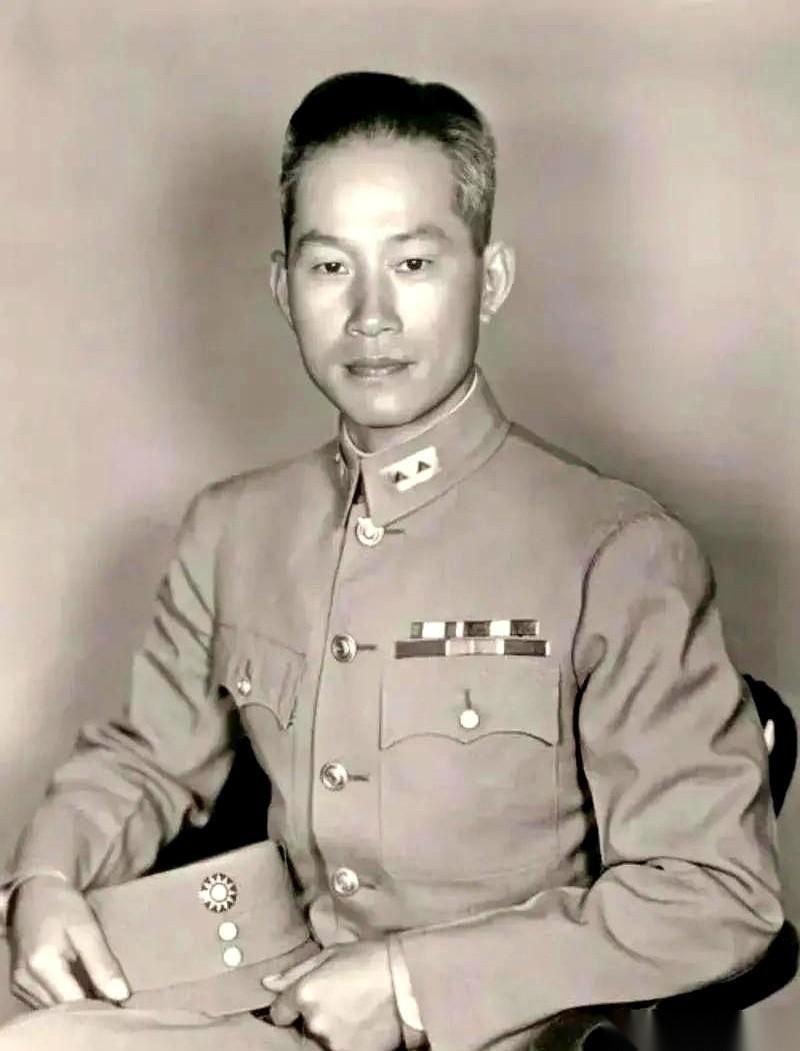

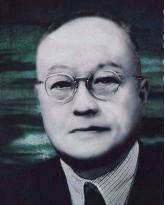

1912年洞房之夜,郭沫若见发妻太丑,拒绝同房。 就在他转身要走时,发妻拉住他苦苦哀求:给我个娃吧! 郭沫若瞟了新娘一眼,依旧转身离开。 那年的郭沫若,年仅19岁,天性中流露出的反叛与对旧礼制的抵触显露无遗。 而张琼华,22岁的她,在那晚被一场不情愿的婚姻推入命运的深渊。 从“父母之命,媒妁之言”的模式来看,这段婚姻并不属于两个人,而属于那个时代的规范与规章。 郭沫若虽接受了婚事,但内心未曾认可。 他翻开盖头的瞬间,看到的不是伴侣,而是旧制度的象征,于是选择背离。 这份背离,不仅是情感的冷漠,更是一种个人理想与责任的对抗。 张琼华大抵明白丈夫的选择,却无力改变命运。 在那一声“给我个娃吧”的哀求中,她寄托了所有她能抓住的希望——能以母亲的身份为自己争得一颗保护符。 然而郭沫若却冷漠回应,五天后离家出走,仅留下一封简单的信,连她的名字都没有提。 张琼华并未因此离开,她选择扛起属于她的责任,坚持留在郭家,侍奉公婆,从此伴着孤单度过漫长岁月。 她没有抱怨,她没有反抗,她也没有选择重新生活,她守着这个无爱的家,在传统桎梏里学会了识字,努力理解丈夫曾留下的书籍,试图靠近那个她从未真正走入的世界。 她的沉默和坚守,更像是对命运的一种妥协。 在那个守节的年代里,她没有子嗣,也没有情感的依托,却始终没有选择另嫁他人。 在时光的长河中,她慢慢成为了原本她厌恶的制度的代表,对自己的牺牲视而不见。 1939年,郭沫若带着第三任妻子于立群回家探望病重的父亲。 面对丈夫身旁的另一位女性,张琼华没有争吵,也没有埋怨,而是默默搬到偏房居住,腾出主卧给他们。 多年后的再相逢,依然不属于爱情,而是一场再明显不过的阶级对立。 她像一个隐形的影子,活在自己的角色中,直到晚年,是邻居帮她读每封来了家信。 那些信件,从未提及她,她的存在在某种程度上被一次次忽略乃至遗忘。 1963年,她尝试走出隔阂,去北京见郭沫若。 她连大门也未曾踏入。 她只听秘书转述:“生活上可以照顾。”这样的关怀对她来说,已不再有所慰藉。 她空空地回到孤独的家,却万分清楚,这些年她收获的萧瑟将陪伴她至生命的尽头。 更令人动容的是1979年,在郭沫若去世后的一年,妻子于立群前来探望,带着小女儿同行。 女儿喊她一声“妈妈”,那是张琼华第一次听到这个称呼。 在数十年的沉默中,她甚至未曾被冠以这一身份。 她流泪了,这一声称呼对她来说,是六十八年等待的唯一回应。 张琼华去世后,她的屋子里面留下的东西不多,几乎没有属于她的个人物品。 唯有半掀盖头的结婚照与一叠汇款单,静静地躺在那里。 这场婚姻自始至终是一场错位的见证,一个人求得逃脱与自由,而另一个却在规定里终其一生。 郭沫若成为了文化界的风云人物,有11个孩子,建起了自己的新生活。 而张琼华的生命,几乎像一道影子般默默离场,隐匿于无人提及的历史角落。 有人指责郭沫若冷血,但也有人赞他代表觉醒。 但若“觉醒”是建立在牺牲别人的尊严上,这何尝不显轻浅? 张琼华的一生并未被笔墨镌刻成民族记忆之书,而她却用无声语言唤醒了时间留下的女性群像。 她用几十年的孤独承载了旧礼制下的道德负担,用沉默诉说了所有困在传统枷锁中的女性的心声。 她没有控诉,没有反击,唯有心中的力量将现实的艰难化作了内里的一丝倔强。 在今天这个自由婚姻被广泛接受的时代,我们重新审视过去,会发现或许张琼华的“回首”不仅是时代的注脚,更是一种无声的呐喊。 “一个人,一张婚照,一堆汇款单”是她的写照,也是那个时代最深刻的符号之一。 她的故事给人留下了一个沉思:如果反抗旧制度意味着改变,她是那个代表牺牲的人,还是一场革命中的牺牲品? 而我们,又该如何平衡理想与责任的冲突? 信源:郭沫若拒绝和妻子同房,却和别的女人连生11子,妻子守活寡68年-木尧文史阁