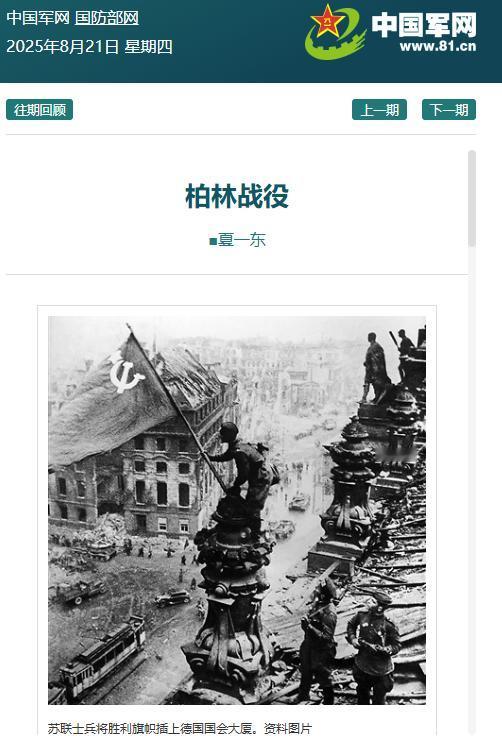

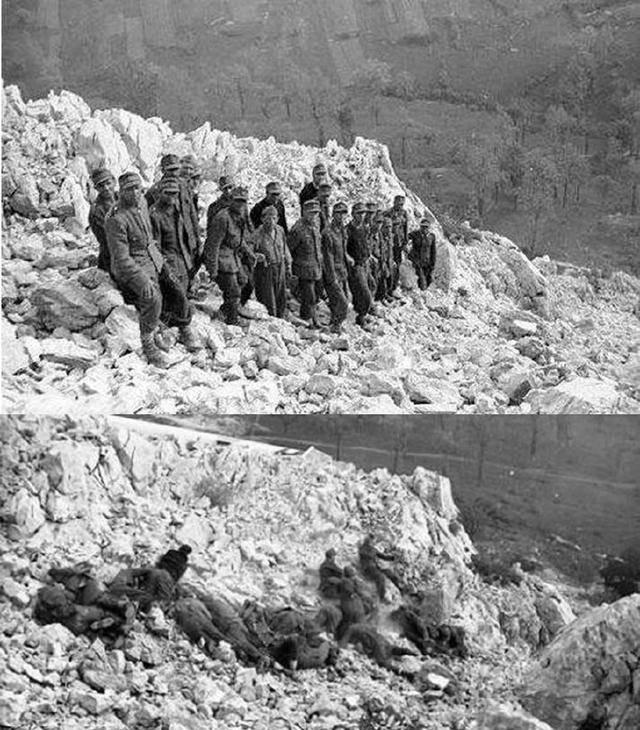

苏军宁可战死7.8万人也要攻占柏林,因为只有打下柏林,哪怕苏联亡国了,二战主力依旧是苏军。如果不攻克柏林,那么苏德战争中苏军战死的那916.48万士兵就白死了。 说起二战末期的柏林战役,这事儿搁谁身上都得掂量掂量。苏军当时手里握着上千万大军,装备也堆积如山,可他们偏偏选了最硬的骨头啃——直扑德国首都。为什么? 1941年6月22日,希特勒撕毁条约发动“巴巴罗萨计划”,550万德军携3700辆坦克、4900架飞机突袭苏联,短短数月间,苏军防线土崩瓦解。 基辅会战66万苏军被俘,明斯克战役30万人沦为战俘,西部方面军几乎全军覆没,德军直逼莫斯科、列宁格勒和斯大林格勒。 尤以列宁格勒围城战最为惨烈,900天的封锁里,城市粮食耗尽,每人每日配给从250克面包骤降至125克,最后连掺木屑的黑面包都难以为继,人们只能靠冰雪、树皮甚至老鼠充饥。 每天数千人饿死冻死,100多万平民殒命,350万士兵伤亡,沙皇宫殿被焚,工厂学校化为瓦砾,整座城市成了巨大的坟墓。 对苏联人而言,柏林不是普通城市,而是纳粹邪恶的巢穴,是所有苦难的根源,只有亲手将红旗插上这里,才能告慰亡灵,让这场血战有真正的收尾。 当时的战场暗局,盟军间的“默契”藏着明晃晃的较劲。美英盟军从西线推进,速度不算快,对攻打柏林明显有所保留——谁都清楚,攻克敌国首都的象征意义远胜军事价值。 而苏军从1941年的节节败退,到1943年斯大林格勒战役扭转战局,再到1944年十次斯大林突击将德军打回本土,付出的代价是美英盟军加起来都不及的。 916.48万士兵战死,意味着苏联几乎耗尽了一代青壮,无数家庭破碎。从莫斯科保卫战中士兵抱炸药包冲向德军坦克,到斯大林格勒战役里逐街逐楼的拉锯,苏军的胜利从来不是靠运气,而是用人命堆出来的。 要是最后关头怕伤亡而放弃柏林,让美英盟军抢先入城,那之前的牺牲就成了“为他人做嫁衣”。 别人只会记得谁占领了柏林、终结了纳粹,不会记得苏军在东线流了多少血。 所以苏军卯足了劲要打柏林,还得打得又快又狠。为这场战役,苏联集中白俄罗斯第1、第2方面军和乌克兰第1方面军,250余万兵力、4.2万门火炮、6250余辆坦克自行火炮、7500架作战飞机,几乎掏尽家底,只为万无一失。 而德军已是强弩之末,希特勒却妄图把柏林打造成“德国版斯大林格勒”,将城市变成巨型要塞:大道筑满堡垒,十字路口部署坦克火炮,重要目标围满防空火力网,市区划分为九个防区,20万死硬纳粹分子负隅顽抗。 1945年4月16日战役打响,苏军炮火密度创下战争纪录,上万门大炮同时开火,把德军前沿炸成焦土。 5月2日柏林守军投降,5月5日清剿完毕,这场战役苏军战死7.8万、伤亡近30万,德军40余万人被歼或被俘。 这般惨重伤亡,在很多人看来不值,但对苏联而言却是最划算的投资。攻克柏林,意味着苏联亲手终结了纳粹,916.48万战死士兵的鲜血没有白流。 这些士兵从莫斯科到斯大林格勒,从库尔斯克到柏林,一路浴血,他们的牺牲不是为了让别人摘桃子,而是为了苏联的胜利与尊严。 从战后格局看,柏林战役让苏联的主力地位无可争议,雅尔塔和波茨坦会议上,苏联能与美英平起平坐,靠的就是这场战役展现的实力与牺牲。 若当时放弃柏林,让美英抢先,苏联的战争贡献可能被淡化甚至遗忘——毕竟历史由胜利者书写,攻克首都的胜利者才最有话语权。 最重要的是,攻克柏林成了苏联的民族精神象征。直到现在,俄罗斯5月9日胜利日阅兵,仍会缅怀攻克柏林的英雄,108万“攻克柏林”奖章获得者、600多位苏联英雄,都成了民族骄傲。 他们用生命证明,谁牺牲最大,谁才配得上胜利荣耀。对苏联人来说,胜利不是说出来的,是真刀真枪打出来的,是鲜血换来的。若当初因怕伤亡放弃柏林,苏联在二战中的所有付出都可能付诸东流。 从战争逻辑来讲,纳粹的军事、政治核心全在柏林,拿下这里就彻底摧毁了德国的战争机器,避免其苟延残喘或被西方庇护。只有攻克柏林,才能一劳永逸解决纳粹问题,确保苏联不再受威胁。 说到底,苏军宁可战死7.8万人也要攻占柏林,是一场关于荣誉、尊严和历史地位的豪赌,而苏联赢了。 这场胜利告慰了916.48万亡灵,确立了二战主力地位,更奠定了苏联战后数十年的国际影响力。 那些牺牲的士兵或许没见到和平,但他们用生命为国家赢得了最宝贵的东西。 战争中,有些胜利必须用鲜血换取,有些荣誉必须靠牺牲捍卫,而柏林战役,就是这样一场载入史册的荣耀之战,它让苏联用数万将士的牺牲,换来了整个二战的主导权,对历经苦难的苏联而言,这无疑是最值得的选择。