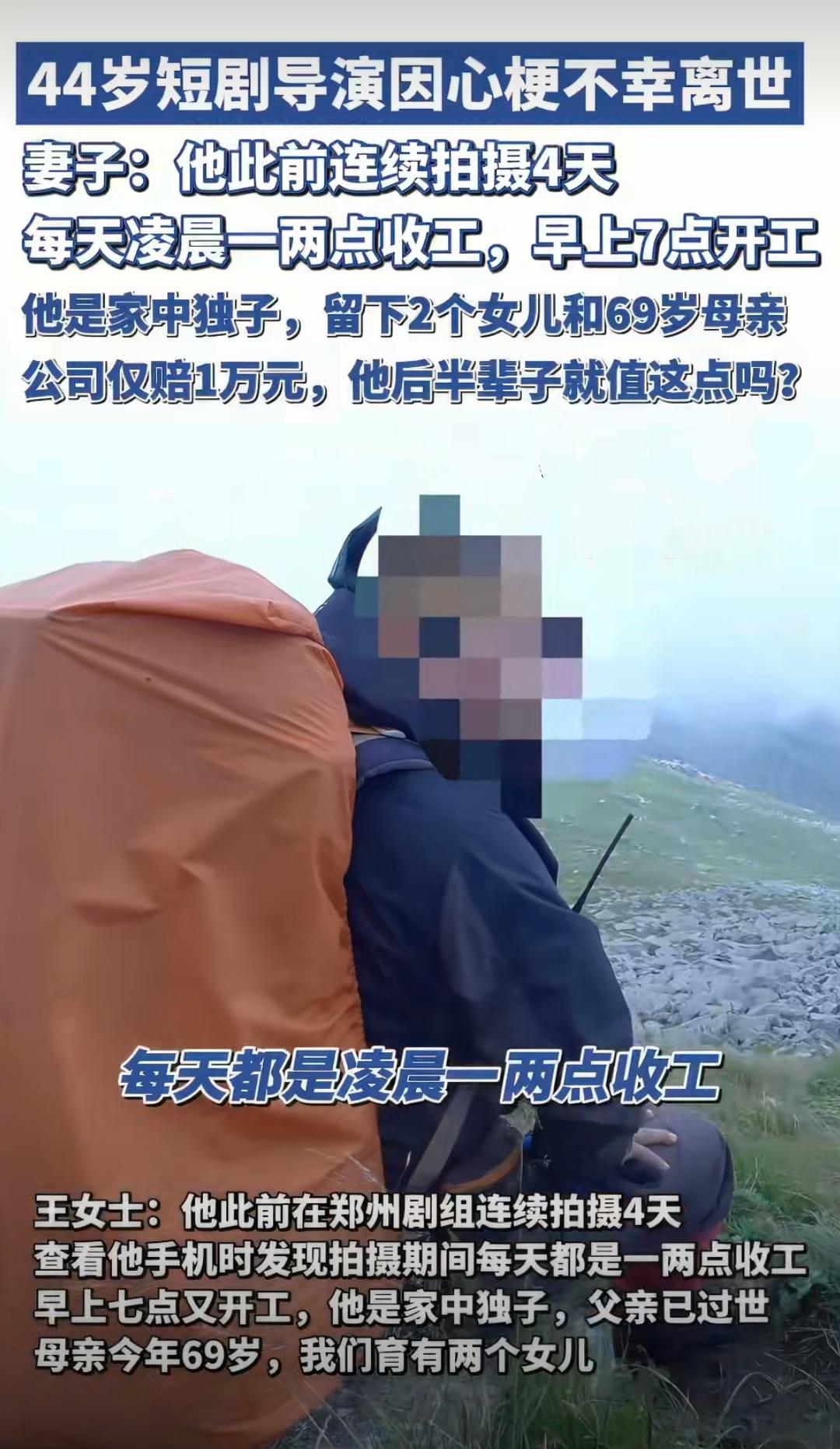

最近一则新闻刺痛了无数人的心:一位44岁的短剧导演因心梗猝然离世,留下两个年幼的女儿、69岁的母亲,以及妻子面对公司仅1万元抚恤金的崩溃。更让人揪心的是,这位导演离世当天还在处理工作,手机里最后一条消息是问妻子“晚餐吃什么”——原本该是温馨的家庭日常,却成了生命最后的绝响。 这位导演的生前轨迹,是无数普通人的缩影。他出身普通家庭,靠自学摄影从器材销售员做到副导演,为了梦想攒钱去北京进修十年,直到2022年才回家乡工作。他认真到近乎苛刻:拍摄期间每天凌晨一两点收工,早上七点又开工,连轴转的工作模式像一台永不停歇的机器。可他也是温柔的丈夫和父亲——会提前规划女儿的小提琴学习,寒暑假带全家旅行,哪怕在北京工作也坚持每天视频。他的朋友圈里,既有对作品的执着,也有对家庭的牵挂,可这一切都在44岁戛然而止。 更让人愤怒的是背后的行业乱象。家属整理遗物时找不到劳动合同,公司仅支付6000元工资后,抛出“1万元抚恤金”的方案。当记者追问剧组工作人员“没签合同是否合规”时,对方支支吾吾:“这确实真的要考虑一下。”短剧行业近年野蛮生长,为了抢档期、控成本,从业者被迫陷入“短时大负荷”的恶性循环:熬夜拍摄、压缩休息、长期高压,这些都在透支着创作者的生命。可当意外发生时,连最基本的劳动保障都成了奢望——没有合同意味着维权困难,低额赔偿更像是对生命的轻蔑。 这件事之所以引发共鸣,是因为我们每个人都能从中看到自己的影子。谁没在深夜加班时收到家人的关心消息?谁没在疲惫不堪时强撑着完成工作?谁没在理想和现实之间反复拉扯?这位导演的悲剧,撕开了行业光鲜外表下的残酷真相:当资本追逐效率时,个体的健康与权益正在被悄然牺牲。他的两个女儿从此失去父亲,69岁的母亲白发人送黑发人,妻子要独自扛起家庭重担——这些代价,远不是1万元能衡量的。 我们该反思的不仅是某个公司的冷漠,更是整个行业的生态。短剧可以“短平快”,但劳动保障不能“缺斤少两”;创作可以追求效率,但人的生命不该被明码标价。希望这起悲剧能成为改变的起点:推动行业规范用工制度,让每个创作者都能在追逐梦想时,不必以牺牲健康为代价;让每个家庭在面对意外时,能得到应有的尊重与保障。 看到这里,你是否有过类似的经历?或者对行业规范、劳动保障有什么想法?欢迎在评论区聊聊——你的声音,或许能推动改变的发生。 (案例来源:新浪热点)