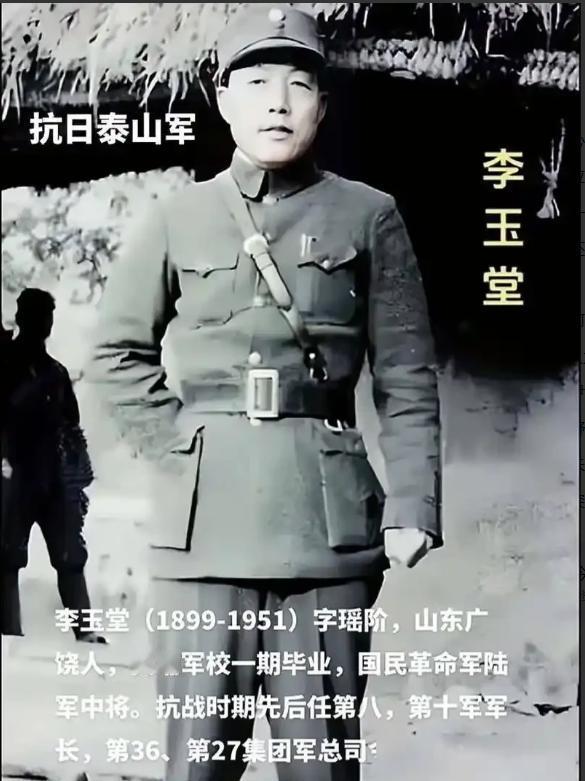

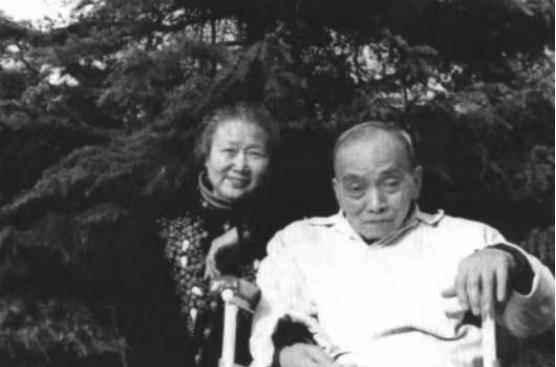

1951年2月5日,血战长沙的李玉堂与夫人陈伯兰一同被枪杀于台北碧潭刑场。临刑前,蒋介石已在初审判决为十五年徒刑的文书上批下一个“耻”字,直接将判决改为死刑,而李玉堂仰天长叹:“我不足惜,不过一生为国,如此下场,心有不甘!” 李玉堂临刑前的“不甘”与蒋介石笔下的“耻”字,构成了历史最荒诞的对照。一位战功赫赫的抗日英雄,最终倒在台岛的刑场上,命运的转折剧烈得令人窒息。 抗战岁月的铁血荣光与战后的政治清算形成尖锐反差,回望这段历史,李玉堂的悲剧从不只是个人宿命,更是那个风雨飘摇年代的鲜活缩影。 长沙会战的硝烟尚未散尽,李玉堂的名字已永远镌刻在抗日史册上。1942年初的第三次长沙会战中,他率领第十军坚守长沙城七日七夜,以伤亡2.8万余人的惨重代价,歼灭日军5万余人,硬生生顶住了日军的疯狂攻势。 这场胜利不仅极大提振了全国抗战信心,更为中国在国际反法西斯同盟中赢得了尊重,李玉堂也因此荣获青天白日勋章。 对他而言,“后退一步就是汉奸”从来不是空洞口号,棺材山阻击战三十余天的拉锯、南昌保卫战九天九夜的血战,都是他用生命践行的气节。 彼时的中国作为国际反法西斯同盟的重要一环,英国媒体曾评价,中国战场极大牵制了日本陆军主力,李玉堂和他的将士们实则在为全人类抗击法西斯暴政。他的信仰朴素而坚定:绝不让家国在自己手中沦陷。 李玉堂的部下在回忆录中提及,这位将军极不愿看到同胞相残——打外敌可舍命相拼,同室操戈却让他内心备受煎熬。 他并非个例,解放战争末期,国民党军队节节败退,派系倾轧加剧,诸多将领早已丧失斗志,士气低落成为普遍现象。 1950年李玉堂担任海南防卫副总司令期间,在妻子陈伯兰和内弟陈石清的推动下,秘密与我方接触,承诺率部起义,并请求派干部前来指挥。 然而解放军渡海作战提前发起,战事紧急导致交通中断,叶剑英关于起义的密令未能及时送达,起义最终功败垂成,李玉堂被迫随残部撤往台湾。 不久后,副官李刚被捕后供出相关线索,李玉堂写给内弟的劝逃信又被保密局截获,台岛当局随即以“通共”罪名将其逮捕,扣上了“叛国”的帽子。 当时国民党刚退守台湾,政治气氛空前紧张,大规模“清共”运动席卷全岛,不少曾浴血抗战的将领都沦为政治清算的牺牲品。 蒋介石在判决书上亲批的“耻”字,早已超越法律范畴,成为政治清算的赤裸裸宣泄。主审法官原本认定李玉堂未直接参与“通共”行动,拟定判处十五年徒刑,却因这一个字被强行改判死刑。 李玉堂在庭审中反复辩解自己一生为国,从讨袁护法到抗日御侮从未退缩,最终却落得如此下场,这种荒诞的大起大落,正是那个时代的典型写照。 1983年7月,经国务院批准,山东省人民政府正式追认李玉堂为革命烈士,认定其虽起义未成功,但确有弃暗投明的实际行动,肯定了他在抗战中的卓越贡献。 2004年春,台湾地区有关部门也重新审查此案,承认当年判决系政治因素导致的错案,为李玉堂夫妇平反昭雪并颁发“恢复名誉证书”。 近年来台湾社会反思威权时代冤案时,李玉堂案常被作为转型正义的重要议题,毕竟威权时代的历史冤案需要整个社会共同面对与反思。这种跨越海峡的历史追认,不仅是为个体沉冤昭雪,更是对那个年代错位价值观的深刻修正。 李玉堂的命运,本质上是个体理想与时代洪流碰撞的悲剧。临刑前他留下遗愿,希望和平后能葬于徐州云龙山,那份望向大陆的牵挂,装着的从来不是个人得失,而是对家国统一的深切期盼。 他的“不甘”,是对理想被体制吞噬的无奈叩问,更是对民族内耗的沉痛叹息。如今两岸同胞共同纪念抗战历史,以民族大义超越意识形态分歧,这种评价维度的转变,正是历史进步的鲜活体现。 李玉堂的精神终究与祖国山河融为一体,他的故事也始终昭示着:历史正义或许会迟到,但绝不会缺席。 参考资料:李玉堂-百度百科