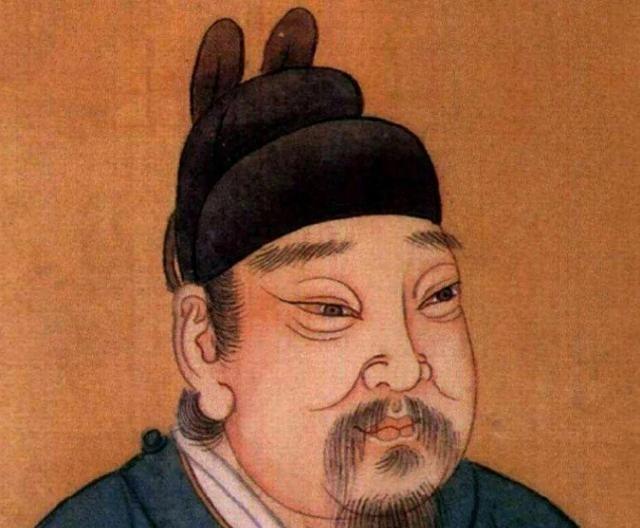

1735年,雍正驾崩,李卫知道自己的下场不会好,哭晕在棺椁之前。乾隆看明白了李卫的心思,既赏赐珍珠,又册封功名。此时,被安抚的李卫还不知道自己的新主子乾隆有多么的“坑爹“,否则会哭死在灵堂里。 雍正一走,李卫就像热锅上的蚂蚁,心里没底,眼泪直接流成河。乾隆一看,心里门清,先把人哄住,珍珠、官衔一样没少,李卫也算暂时喘了口气。 可惜他还不知道,乾隆一手安抚,一手在悄然调整前朝格局,真正的政治洗牌还在后头。这种“稳住再说”的套路,不只在紫禁城上演,搁现在,国际舞台上一样天天见。 乾隆对李卫的操作,说穿了就是表面温情,实际在铺垫自己的施政布局。先让人觉得一切如旧,稳定局面,等自己坐稳了龙椅,再逐步调整前朝政策、梳理人事格局。 类似的桥段,2017年特朗普上台时,北约国家的心情和李卫别无二致。特朗普竞选时把北约说得一文不值,欧洲盟友心里早就发毛,担心美国老大哥突然翻脸。 可实际一上任,他又让副总统跑去北约总部,拍胸脯保证美国还站在大家一边。表面上看是安慰,骨子里是让盟友别乱,继续维持表面的团结。 等到气氛稳住了,特朗普马上又变脸,要求盟友加钱加人,摆明了要重新洗牌。美国这招,和乾隆的“先安后调”别无二致,都是把稳定和利益放在第一位。 新领导人上台,最怕的就是局面失控,前朝留下的“人情债”,表面上得还,实际上都是为了拖时间,等自己彻底掌控全局再做打算。 李卫们的悲剧,其实是把权宜之计当成了长远保障。乾隆给的珍珠和官衔,只是稳一时,不是保一世的铁券。历史上这种误判可不止李卫一个。 2021年美国从阿富汗撤军,前阿富汗政府就成了另一个“李卫”。美国二十年扶持阿政府,表面上承诺无数,结果关键时刻,拜登政府把枪一扔,人一撤,阿政府瞬间土崩瓦解。 美国转向大国竞争,阿富汗的地位一下子从“棋子”变成了“弃子”。阿政府还在指望美国的旧情,最后发现根本靠不住。这就是典型的路径依赖,误把临时安抚当成了铁打的承诺。 国际关系里,谁要是把自己的安全全押在一个大国的嘴上,那可真是喝凉水都得塞牙。只要你不再符合新主子的核心利益,下场基本都写在剧本里了。 乾隆的施政手法,其实就是顶级的现实主义。表面上温情脉脉,背后算盘打得啪啪响。历史上,权力斗争没有童话,只有权衡利弊。 乾隆的“宽厚”,本质是为了王朝利益最大化,即位之初纠正前朝弊政、安抚人心,正是为了巩固统治根基。感情、承诺、甚至赏赐,说白了都是工具,谁真信了谁吃亏。 比如超级大国在敏感地区玩“战略模糊”,承诺模棱两可,既不承诺帮忙,也不说一定不管。盟友只能自己琢磨,对手也摸不清底细。 这种模糊,就是让小伙伴们始终得看自己脸色,既不能跑远,也不能太自信。美国在亚太、欧洲玩这种游戏,盟友们表面上被安抚,实际上心里都清楚,真有事那就是各扫门前雪。 这种“战略模糊”把盟友变成了随时可以调整的筹码,主动权始终握在新主子手上。表面上看是“照顾”,其实全是算计。 从雍正到乾隆,权力过渡的剧本千百年没变过。新主子刚上台,最先想到的是怎么维持表面的平稳,等根基稳固后,才会展现真正的手腕。 李卫们只看到眼前的安抚,却没琢磨出背后的深意,最后免不了成了历史的注脚。国际舞台上也是一样,谁信了临时承诺,谁没看清新领导的底牌,结局都不会太好。 历史的镜子永远挂在那儿,提醒着每一个依赖旧秩序的“李卫”,别被新主子的糖衣炮弹迷了眼,真正的考验,总是在大家以为风平浪静的时候悄然到来。