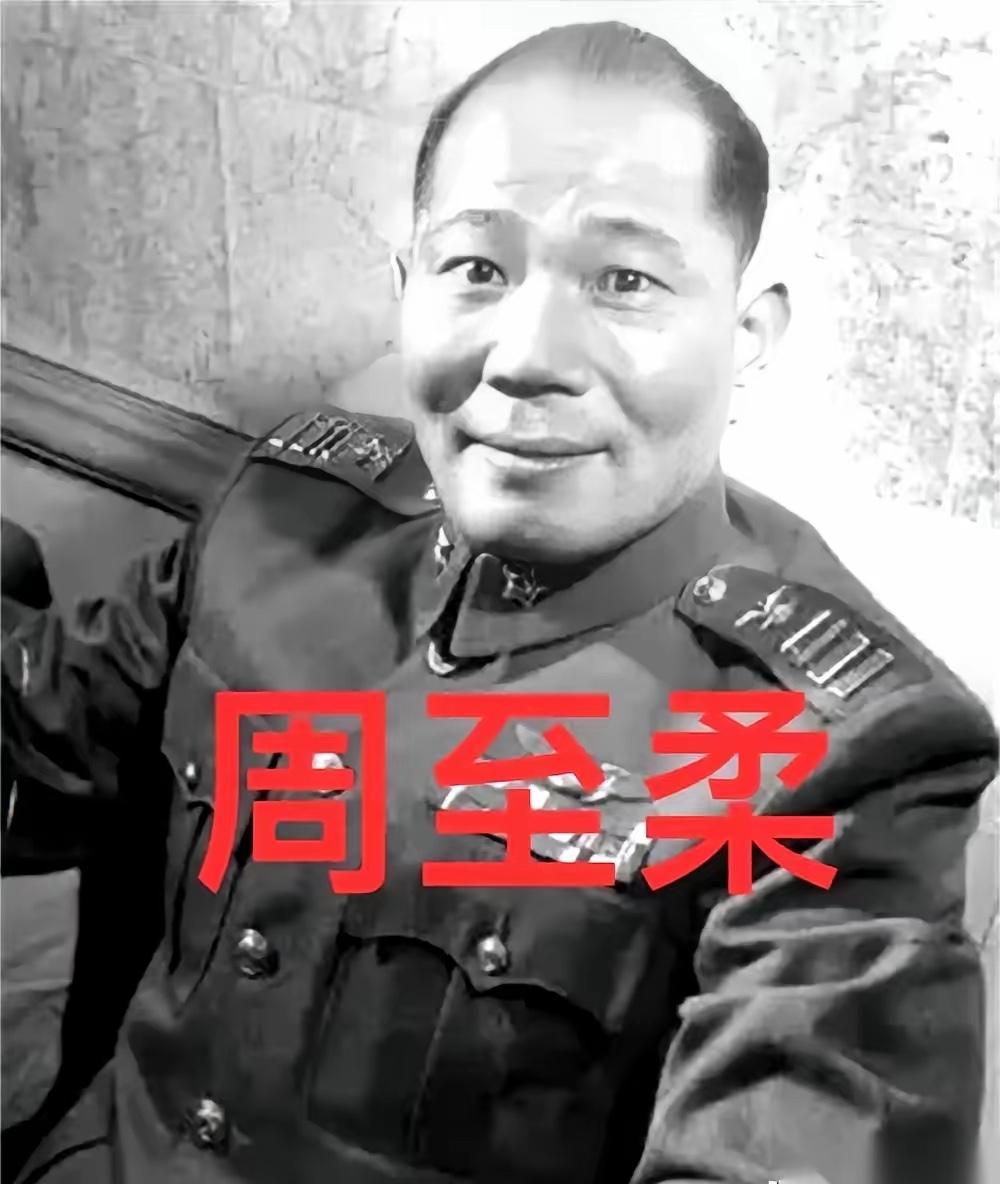

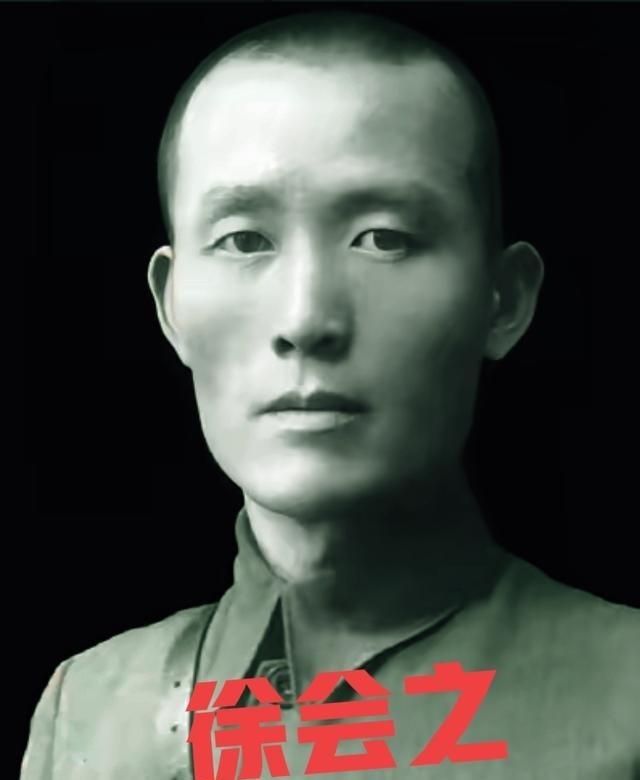

11月8日,在得知蔡正元得知现场布景将“共谍”吴石列为牺牲烈士,更以专文缅怀吴石将军之后,蔡正元表示,台湾所谓的白色恐怖,其实就是中共台湾工作会书记蔡孝亁被捕时所供出来的1800名共产党员,这些人的罪名有没有严重到死刑,是一桩历史公案,因为同样情形在对岸也好不到那里去。 1949年,吴石将军他作为国民党高层将领,却在暗中为中共提供关键情报。这种双重身份,让他在台湾“白色恐怖”时期成为重点追查对象。 1950年,因中共台湾工作会书记蔡孝乾被捕后供出名单,吴石的名字赫然在列。这场牵连1800余人的大搜捕,彻底改变了台湾的政治生态,也让吴石从“国军中将”沦为阶下囚,最终于1950年6月10日在台北马场町刑场被执行枪决。 蔡正元在专文中提到,所谓“白色恐怖”的根源,实则与蔡孝乾的招供密不可分。这位曾在延安学习、被视为“红色特工”的人物,在1950年2月被捕后迅速叛变,供出大量地下党员信息。 国民党当局据此展开大规模抓捕,名单上的1800人中,不少人被以“叛乱罪”起诉。但蔡正元抛出一个关键问题:这些人的罪名是否真的达到死刑标准?他以历史学者的视角指出,这桩公案的复杂性在于,当时两岸的政治环境均处于极端状态,对岸的“镇反运动”同样存在大量争议性判决。这种对比,让“白色恐怖”的定性不再是非黑即白。 吴石的命运,正是这种历史混沌的缩影。他出身福建闽侯,毕业于保定军校,后赴日本炮兵学校深造,回国后任国民党陆军大学教官。 1947年,他通过秘密渠道与中共建立联系,成为潜伏在国民党高层的重要情报源。1949年,他携家人赴台,继续传递战略情报,包括国民党在东南沿海的兵力部署、美军顾问团动向等。这些信息对解放战争的推进起到关键作用。然而,1950年蔡孝乾的叛变,让他的身份彻底暴露。 更耐人寻味的是,吴石被捕后,国民党当局从其家中搜出大量机密文件,却始终未找到直接证据证明其“通共”。他的死刑判决,更多基于口供与推定。 这种“疑罪从有”的逻辑,在当时的政治环境下并不罕见。蔡正元在文中暗示,若以今日的司法标准审视,许多案件的判决都存在争议。这种历史与现实的对照,让公众开始反思:所谓的“白色恐怖”,究竟是政治镇压的工具,还是特定历史阶段的产物? 吴石的悲剧,还牵连了他的家人。其妻王碧奎因“知情不报”被判五年徒刑,子女被迫流落海外。直到1973年,周恩来总理力促下,吴石才被追认为革命烈士。 这种身份的反复,折射出两岸对历史人物评价的巨大分歧。在台湾,他长期被视为“叛徒”;在大陆,他则是“隐蔽战线英雄”。这种割裂,直到近年才因解密档案的公开而逐渐缓和。 蔡正元的发声,之所以引发关注,不仅在于他点破了“白色恐怖”的起因,更在于他试图以更中立的视角重构历史。他提到,蔡孝乾的叛变虽是导火索,但国民党内部的权力斗争同样推波助澜。 例如,蒋介石为巩固统治,将“反共”与“反贪”结合,借机清除异己。这种解读,让历史事件多了几分人性与权谋的交织。 如今,当吴石的照片出现在纪念活动现场,当蔡正元的专文引发讨论,公众对这段历史的认知正在悄然转变。人们不再满足于简单的标签化解读,而是试图在档案碎片中拼凑出更立体的真相。 这种转变,或许正是历史进步的标志——它不再服务于某一方的叙事,而是成为全体华人共同反思的素材。 吴石的故事,终究是那个时代的缩影。他的选择、他的牺牲、他的争议,都已成为历史长河中的注脚。而蔡正元的发声,则像一把钥匙,打开了尘封的档案柜,让更多人得以窥见真相的复杂。当我们在纪念活动中看到吴石的名字时,或许该思考:历史究竟该由谁书写?又该如何书写?