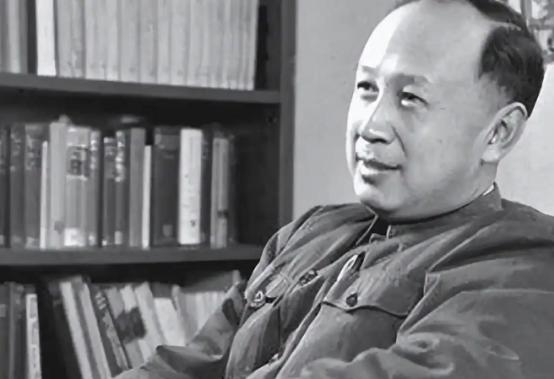

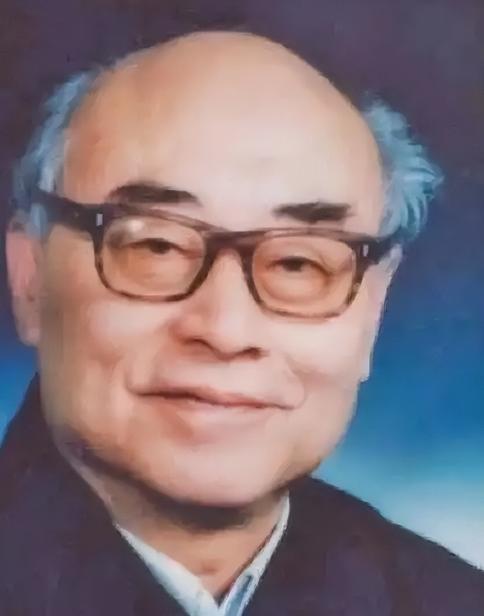

为啥中国可以快速崛起?英媒分析:离不开这三位“推动者”的贡献 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 中国的快速崛起,说白了,背后可不只是经济数据亮眼或者高楼大厦多。你得先看看底层支撑是什么,科技、粮食、国防,这三根柱子不稳,整个大厦就摇摇欲坠。 而如果说有谁在这三根柱子上真刀真枪地干出了成绩,那非钱学森、袁隆平和于敏莫属。英媒分析说,这三位就是中国崛起的关键“推动者”。 先说科技,钱学森。别小看这个名字,很多人只知道他是航天之父,但实际上他是把中国从地面拉到天上的人。 1949年以后,他回国带着满脑子火箭、航天理论和“国外不可能给你的秘密武器”,几乎一个人把中国的航天和导弹事业拉起来。 从导弹技术到卫星发射,每一步都离不开他的智慧。没有钱学森,中国的航天可能还是停留在“看看天,做个气象小实验”的水平。 有人说,中国今天能发射神舟、天宫、北斗,不是运气好,是几十年科研沉淀加上这些“老前辈”的智慧在撑腰。 钱学森不只是科学家,他是一个战略级别的推动者,他让科技这根柱子稳得住,让国家安全和国际话语权都有底气。 接下来是粮食,袁隆平。你要知道,国家没粮食,人再多也是个笑话。二十世纪八九十年代,中国人口那么多,如果没有袁隆平的杂交水稻,中国可能早就得面对粮荒、物价飞涨、社会焦虑三连击。 袁隆平用一生在田间地头试验杂交水稻,最后让亩产大幅提升,让中国不再为填饱肚子发愁。粮食安全看起来像是老生常谈,但它实打实决定了社会稳定和国家战略自主。 最后是国防和核武,于敏。核武器,这东西听起来高冷,但其实是底线里的底线。有人觉得核武器只是吓唬人,但实际上,它决定了你在国际舞台上能不能有话语权。 于敏在核武器研发上默默耕耘多年,他不在公众视野里大张旗鼓,但没有他,中国的核威慑能力可能就没法形成。国家安全、战略威慑、国际谈判桌上的筹码,这都离不开于敏这种“幕后硬核”。 可以说,钱学森撑起了科技柱,袁隆平稳住了粮食柱,于敏打牢了国防柱,有了这三根柱子,中国的快速崛起才有坚实底盘,不至于像一座沙堡遇风就倒。 很多人看中国崛起,总觉得是GDP飙升、工厂多、出口厉害,但实际上,这些表面数字背后,是几代人的默默付出,是战略性的布局。 科技、粮食、国防,不是简单的数字游戏,它们决定了国家能走多远、能承受多大压力。钱学森、袁隆平、于敏,他们不是浮在新闻标题里的明星,而是真正在历史长河里埋下伏笔的人。他们的工作让中国有底气,敢于在国际事务中站得直、说得清。 更重要的是,这三位推动者的贡献,还让中国能够自立自强。科技自主意味着你不靠别人,你说要发射卫星就发射卫星,不用看谁脸色; 粮食安全意味着你不怕饿着肚子去谈判或者发展经济;国防底线意味着你可以在国际博弈里少一些软肋,多一些筹码。 这种自立的底气,是国家崛起最核心的要素,而不是单纯的GDP飙升或者房价涨跌。正是因为有了这样的底气,中国才可以快速成长、在全球舞台上站稳脚跟。 说白了,国家的发展不是一蹴而就的,它需要的是战略性的长线布局。有人花钱砸地基,有人埋头做科研,有人站在田间地头改良水稻,这些看似各不相关的工作,其实都在构建同一栋大厦,强大的国家体系。 钱学森、袁隆平、于敏,他们就是那个年代里最顶级的工程师,用智慧和汗水搭建起国家发展的骨架。他们让中国在科技、粮食、国防这三方面不被卡脖子,也让今天的中国可以用更稳、更自信的姿态去和世界打交道。 所以,当我们谈中国崛起时,不要只盯着表面经济数据,也不要只羡慕高楼大厦。背后有三根支撑柱,科技、粮食、国防,每一根都离不开关键人物的推动。 钱学森、袁隆平、于敏,用不同的方式撑起了这三根柱子,他们的贡献直接影响了国家战略自主、民生安全和国际地位。 有时候你看新闻,看到中国一飞冲天的航天发射,或者粮食自给率飙升,或者核技术让外交桌上有了底气,这背后都有三位推动者的影子。 也许他们名字不像明星一样天天见诸报端,但没有他们,就没有中国今天的底气和速度。真要说,中国的崛起,不靠别人,只靠自己,而这些推动者就是最好的例证。 说到最后,这不仅是一段历史,也是一个提醒,国家的强大,从根本上看,永远离不开那些默默撑起底层支撑的人。 没有他们的付出,再多的GDP增长,也只能是空中楼阁。中国的快速崛起,看似惊艳,实际上是有迹可循、有逻辑可讲的。 科技、粮食、国防三根柱子稳稳地撑着,钱学森、袁隆平、于敏三位推动者默默付出,把中国从一个人口众多、资源有限的国家,推向全球舞台的核心位置。 这三位的智慧和努力,是国家底气的来源,也是中国未来继续崛起的保障。你要是想理解中国速度的秘密,不妨从这三个人的故事开始读起。