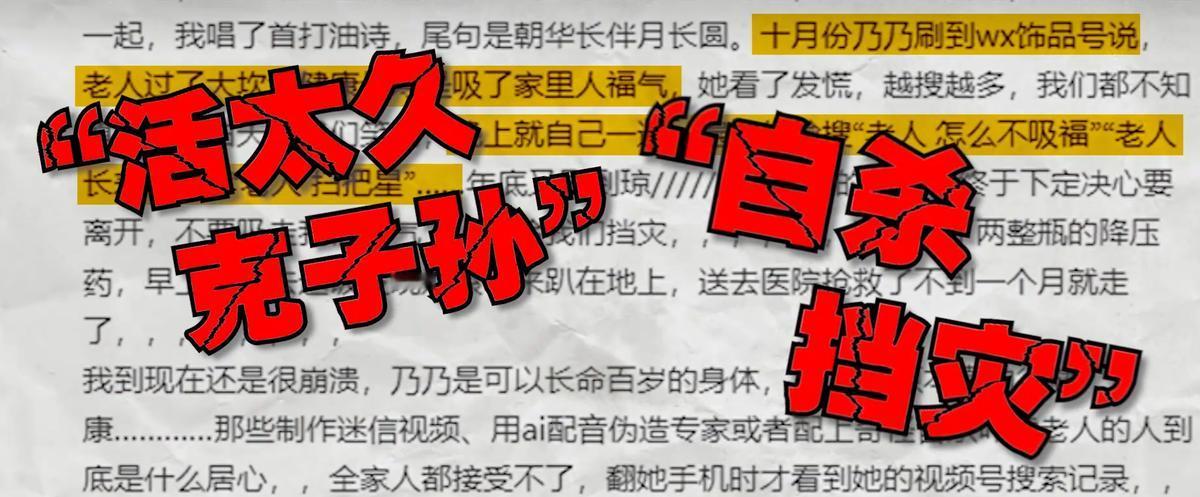

“刷到的都是我想看的”“专家都这么说,还能有错?”“子女不懂,还是视频里说得对” —— 这些想法,正在让越来越多的老年人成为短视频的 “忠实信徒”。 他们通宵刷视频到视力受损,疯狂氪金打赏、购买 “智商税” 产品,甚至被虚假言论洗脑做出极端行为。 武汉 89 岁的李奶奶因信 “长寿克子孙” 而轻生,武汉 62 岁的陈阿姨刷剧险些失明,无数家庭因此陷入焦虑。 老年人沉迷短视频,绝非 “孤独” 二字能概括,而是平台利用认知、心理、技术、利益四大逻辑,布下的一场精准围猎。 老年人随着年龄增长,精力和思维能力逐渐下降,对复杂的逻辑论证、数据支撑缺乏耐心,更倾向于接受 “只给结论、不讲依据” 的内容。 短视频恰恰摸准了这一点,所有面向老人的内容都遵循 “简单粗暴、情绪先行” 的原则:养生视频靠 “白大褂 + 动画演示” 营造权威感,迷信言论靠反复复读加深记忆,诈骗信息靠 “捡漏”“救命” 等关键词刺激神经。 武汉李奶奶深信的 “老人长寿吸子女福气”,没有任何逻辑支撑,却通过持续的情绪渲染让她深陷其中;那些虚假保健品广告,不用解释药理,只靠 “患者现身说法” 就骗得老人掏空钱包。 反观子女的劝告,往往是 “这是假的”“没有科学依据” 这类抽象道理,根本抵不过短视频具象化、场景化的冲击。加上老人信息素养不足,对 “AI 合成”“演员扮演专家”“剪辑造假” 等套路缺乏识别能力,自然更容易相信视频里的 “眼见为实”。 退休后的老年人,很容易产生 “被社会抛弃” 的焦虑和孤独感,他们渴望被认同、渴望跟上时代。短视频的算法推荐,恰好满足了这种心理 —— 你越关注某类内容,平台就越密集推送,让老人陷入 “信息茧房”。 他们刷到的内容全是自己认同的观点,看到的评论全是 “同道中人” 的附和,会误以为 “我的想法被千万人认可”,这种强烈的认同感,成为缓解焦虑的 “精神布洛芬”。 第三方平台 Quest Mobile 的数据显示,老年群体月人均使用网络 129 小时,其中短视频占比 35.1%,高居使用时长榜首。他们十几个小时猛刷视频,自以为在 “接轨世界”,实则只是在算法打造的牢笼里重复接收同质化信息,与真实世界越来越远。 短视频的很多功能,都是专门针对人性弱点设计的成瘾陷阱,对老年人的诱导性更强。 “无限滚动”“自动播放” 省去了手动操作的麻烦,老人一旦开始刷,就很难主动停下;“间歇性强化” 机制,随机推送喜欢的内容,像抽奖一样勾着用户持续停留。 “看视频给红包” 的小额奖励,对年轻人不值一提,却让不少老人产生 “刷视频能赚钱” 的错觉,一天刷十几个小时也不觉得累。 这些技术设计的威力,远非 “子女陪伴” 能抵消。很多老人白天和子女相处时欢声笑语,晚上却依然会刷视频到凌晨,因为算法推送的 “高刺激” 内容,总能精准击中他们的兴趣点。 平台就是通过这种被动沉迷的设计,让老人把大量时间耗在短视频上,为后续的收割铺路。 不少老人有 “大家长” 心态,觉得自己的人生经验比子女丰富,面对子女对视频内容的质疑,会本能地产生对抗情绪 —— 这不是对错问题,而是 “面子” 问题。 短视频平台精准捕捉到这一点,会适时推送 “子女不孝”“婆媳不和”“晚辈不懂老人心” 的内容,刻意激化家庭矛盾。 当老人觉得子女不理解自己时,短视频里的 “共鸣内容” 和 “暖心评论”,会让他们觉得 “只有平台懂我”,从而把平台当成 “精神盟友”,对子女的劝告更加抵触。 上海市民政局报道的案例中,那位喝农药自杀的外婆,就是在反复观看这类挑唆内容后,对家人的信任逐渐瓦解,转而深信视频里的极端言论。家庭关系的疏远,让老人更难被 “叫醒”,彻底沦为短视频的 “俘虏”。 而这一切的最终目的,都是为了收割老人的财富。 短视频针对老年人的收割产业链,保守估计每年能卷走超 3000 亿元:利用健康焦虑卖高价保健品,60% 的产品非法添加西药,成本不足售价 5%。 利用投资幻想卖赝品文物,河南某直播间单月骗 3.5 万元,广东 86 位老人被骗超 2000 万元;利用孤独经济推无用课程,99-199 元的课程内容全是网络拼凑,完课率不足 30%;还有 “自动包月”“免密支付”,专门坑害不会操作的老人。 保护老年人,不能只靠子女的沟通和陪伴,更需要制度层面的干预。平台的套路层层递进,从认知、心理、技术到关系全面围猎,被动防御终究难以持久。 唯有像保护未成年人那样,推出针对老年人的防沉迷系统和消费保护机制,规范算法推荐、打击虚假宣传,才能从根源上斩断收割链条。 让老人能安心享受互联网的便利,而不是在短视频的陷阱中损耗健康、掏空积蓄,这才是对他们最真切的关爱。