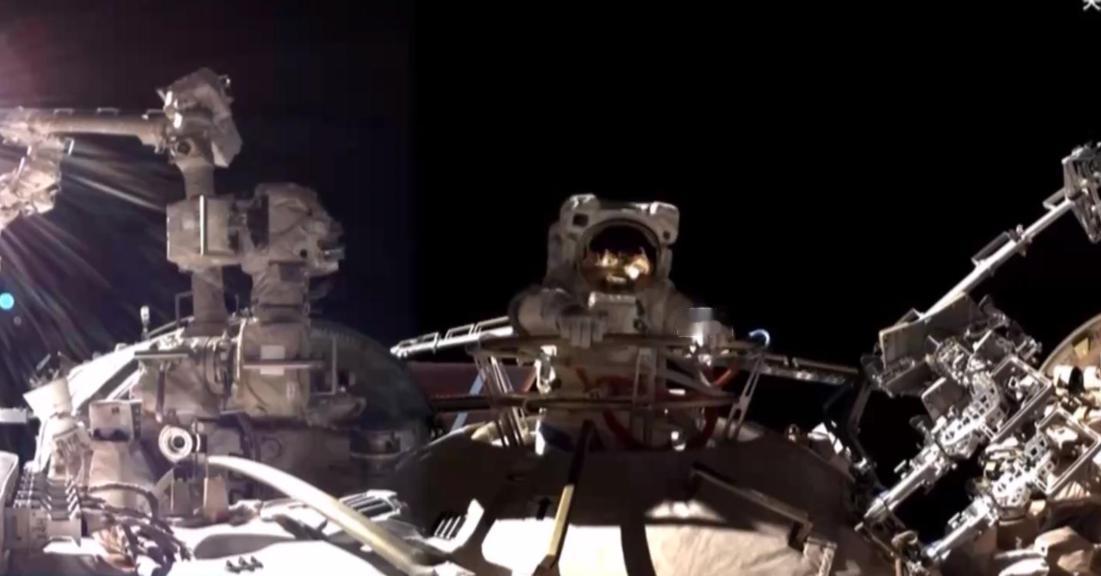

神舟二十号原定 11 月 5 日返航,却因一场意外被迫推迟 —— 飞船遭遇太空碎片撞击,虽只留下黄豆大的坑,却暗藏致命风险。 在宇宙的极端环境中,这样的撞击可能引发关键部位泄露、甚至爆炸,为保障航天员安全,返航计划只能临时调整,这场意外也让全球聚焦中国的太空救援。 要理解这场救援的紧迫性,先得认清太空碎片的 “真面目”。这些威胁全部源自人类活动:废弃的航天器残骸占比超 40%,它们材质特殊,在太空中不会自然消失。 太阳能电池板的微小碎片、卫星相撞后的爆炸残留物,也在不断增加太空垃圾的数量。 更可怕的是,这些碎片极具杀伤力,哪怕 0.1 毫米的颗粒,都能穿透宇航员的防护服,而黄豆大小的撞击,就足以让飞船 “五脏六腑” 受损,这也是神舟二十号必须谨慎对待的核心原因。 事实上,宇航员被困太空并非个例,美国和俄罗斯都曾深陷困境。美国的一次任务中,飞船刚升空就出现推进器失灵、氦气泄露的严重故障,明明有 Space X 这样的救援资源,却因驴象之争的政治内耗和企业的面子问题,救援被无限拖延。 原定 8 天的任务,宇航员足足滞留 268 天,返回时苍老十岁、身形消瘦,险些丧命。 俄罗斯的遭遇则更为无奈。2022 年底,其飞船因散热器故障无法正常返航,强行返回会被大气层高温烧毁。 最直接的救援方案是发射新飞船,但经济压力导致成本超支,只能让 3 名宇航员在太空漂流 9 个月,直到下一班轮班飞船升空,才以无人对接的方式将他们接回。两次 9 个月的救援,暴露了传统航天救援的低效与被动。 而中国给出的救援答案,颠覆了世界对太空救援的认知 —— 一周至 10 天即可完成。 这底气来自中国独特的滚动式发射模式,飞船发射始终处于 “无缝衔接” 状态,神 14 号发射时,神 15 号已进入准备阶段,从运抵发射场到点火升空,最快仅需一周。 更重要的是,中国航天早已未雨绸缪,针对每一种可能的故障,进行了数百次仿真实验,救援流程烂熟于心,还安排了备用飞船随时待命。 从太空碎片的致命威胁,到美俄救援的前车之鉴,再到中国的高效预案,这场事件串联起太空探索的风险与机遇。 中国航天始终以生命为优先,用扎实的技术、完善的体系和超前的预案,打破了美俄 9 个月的救援魔咒,这不仅是中国的实力证明,更是人类太空探索安全保障的新标杆。