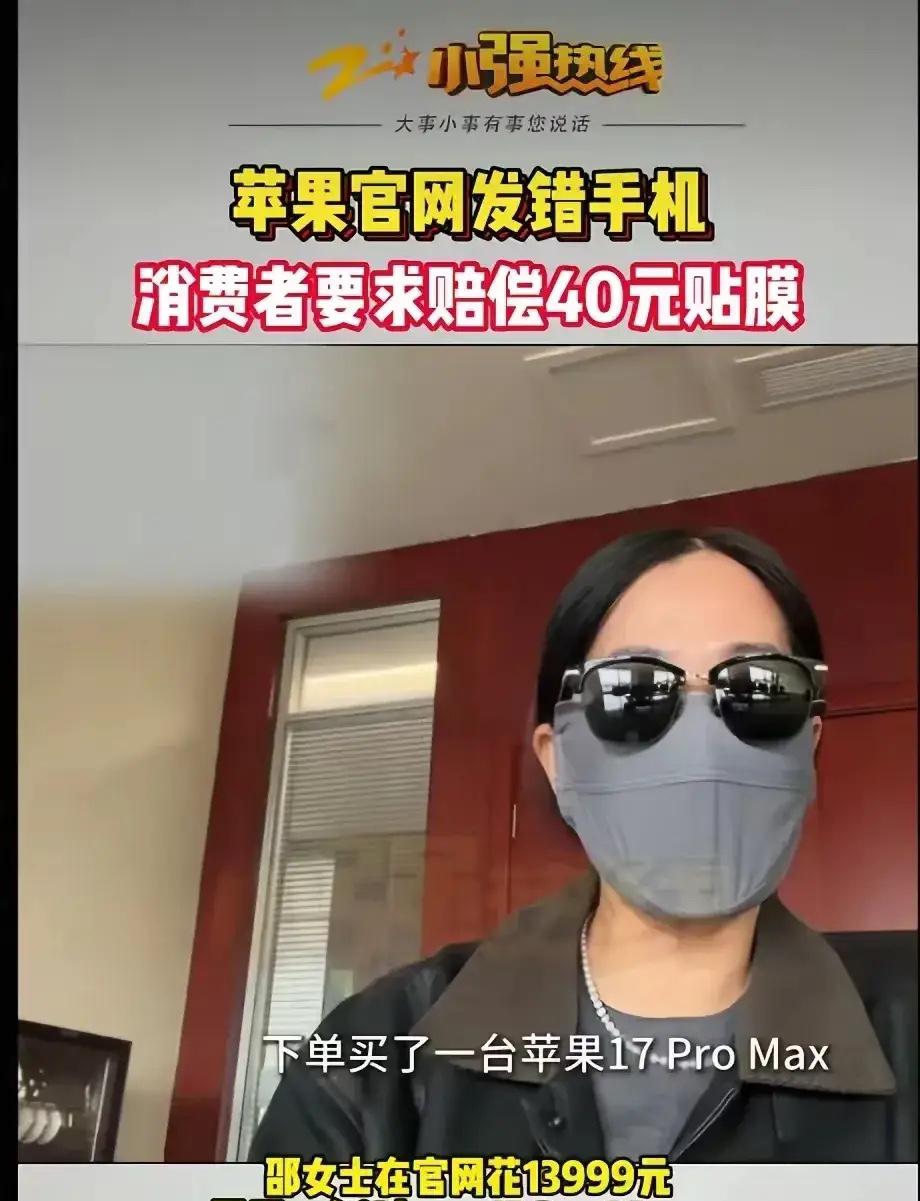

“年轻人,一点亏都不想吃!”浙江杭州,女子花 13999 元在官网买了一台苹果手机,结果收到贴好膜后,发现手机版本发错了!客服让她把手机退回去,但女子觉得自己贴膜花了 40 块钱,苹果要承担这笔费用,可谁知道被拒绝了! “他们犯的错误,凭什么让我来承担损失?” 女子是做平面设计的,当时赶项目急着用新手机处理素材,下单时特意选了 iPhone 最新款 Pro 版,收到货当天就直奔楼下手机店,花 40 块钱贴了高清钢化膜——这是她一直用的贴膜店,师傅手艺好,膜的质量也靠谱,想着贴完就能安心干活。 可打开手机激活时才发现不对劲,型号显示的是标准版,根本不是自己下单的 Pro 版。拿着手机和贴膜收据,她第一时间拨通苹果官网客服电话,语气里满是焦急:“你们发错货了,我贴膜花的 40 块钱得你们承担吧?这又不是我的问题!”客服却只是机械重复:“退货仅支持商品本身,附属消费不在赔付范围”,还暗示她“应该先检查型号再贴膜”。 女子越说越委屈,挂了电话翻遍订单页面,没找到任何“需先验货再贴膜”的提示,气得把聊天记录和订单截图发到网上,“40 块不是大钱,但这种‘甩锅’态度太让人恶心了!” 网友的评论一下子炸了锅,一半人替女子抱不平,一半人却吵起了“该不该先验货”。支持女子的人说得实在:“商家发错货是因,贴膜损失是果,没有发错货就没有这笔支出,因果关系摆得明明白白”;反对的人则认为:“买电子产品先查型号是常识,自己没检查就贴膜,损失该自己担”。 可仔细想想,普通人买新手机,谁会先不贴膜就反复核对型号?尤其是外观高度相似的机型,不激活很难发现差异,而且苹果官网发货时,外包装上的型号标注并不显眼,女子的疏忽完全在情理之中。更关键的是,40 块钱对苹果这样的国际大企业来说,不过是九牛一毛,却能轻松化解一场消费纠纷,可他们偏偏选择了最僵硬的处理方式。 这不是苹果第一次因“服务僵化”引发争议。此前有消费者买手机后发现摄像头有灰尘,客服要求必须寄回检测,来回折腾近半个月;还有用户充电器故障,明明在质保期内,却被要求提供各种繁琐证明。这些案例背后,暴露的是大企业的“流程至上”思维——把规则当成了挡箭牌,却忘了服务的本质是解决问题,而非机械执行条款。 反观国内不少品牌,处理类似问题要灵活得多:有网友买手机发错颜色,贴了膜后商家主动转账承担贴膜费,还额外送了优惠券;某电商平台甚至有“小额损失快速赔付”机制,商家失误导致的消费者直接损失,不用申诉就能快速到账。这些品牌未必是“吃亏”,反而因为这份体谅,收获了用户的长久信任。 从法律角度来说,《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十二条明确规定,经营者提供商品或者服务,造成消费者财产损害的,应当依照法律规定或者当事人约定承担修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失等民事责任。 苹果发错货属于履行合同不当,女子的贴膜费用是因商家过错产生的直接损失,完全符合“赔偿损失”的范畴。客服的拒绝,本质上是对法律条款的片面解读,也是对消费者合法权益的漠视。更让人不解的是,苹果官网一直强调“用户体验”,却在这种关乎用户感受的小事上,显得格外吝啬。 其实消费者要的从来不是“占便宜”,而是一份公平对待。40 块钱的纠纷,看似是小事,却折射出企业的服务态度和责任担当。大企业的品牌价值,不仅在于过硬的产品质量,更在于对每一位用户的尊重。 如果连基本的过错赔偿都不愿承担,再高端的品牌也会显得冰冷。真正的好服务,不是在大事上妥协,而是在小事上体现分寸——既不纵容不合理诉求,也不忽视用户的合理损失。 消费者的合理诉求该被重视吗?企业该为自己的失误承担小额损失吗?各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。