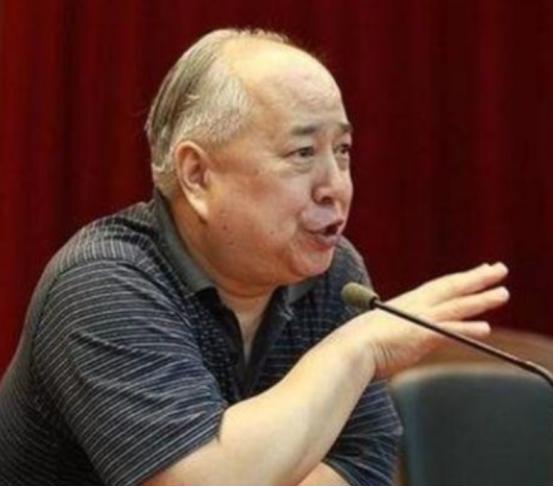

“中美差距有多大?”中国科学院院士姜伯驹一语惊人:“不是别人卡我们脖子,而是我们的教育把自己困住了!”钱学森之子钱永刚,也发出同样感慨:“中国教育缺的不是分数,而是无休止的刷题,将孩子们天生的好奇心和求知欲给抹杀了!” 姜伯驹院士直言不讳:“我国教育最大的问题是一刀切。20年的实践证明我还是太天真了。高考题目不准超标,高考不考的课堂上不教,课标就成了事实上的最高标准。” 姜伯驹的话不无道理,学习的目的不只是考试。 无独有偶,钱学森之子钱永刚也发出过同样的感慨:“中国教育缺的不是分数,而是无休止的刷题,将孩子们天生的好奇心和求知欲给抹杀了!”两位大咖的话像一记警钟,敲醒了不少还在为孩子分数焦虑的家长,也让人们开始重新审视当下的教育现状。 现在的孩子,从小学开始就被卷入了“题海大战”。天还没亮,当不少大人还在睡梦中时,小学生们就已经揉着惺忪的睡眼坐在书桌前,开始背单词、背公式,生怕比别人少学一分钟。 到了晚上,写完学校布置的作业往往还不算完,家长额外安排的练习题、试卷还在等着他们,写到十一二点是常有的事,有的孩子甚至要熬到凌晨才能休息。 周末本是放松的时间,却成了孩子们“赶场”的日子,奥数班、英语班、作文班排得满满当当,连吃顿饭都得掐着点。有家长无奈地说,孩子每周要上六个补习班,连路上的时间都得用来背课文,这样的生活从小学一直持续到高中,几乎没有喘息的机会。 这种“刷题式”教育确实能在短期内提高分数,不少孩子在各类考试中都能取得不错的成绩,可代价却是好奇心和创造力的流失。以前的孩子会追着老师问“为什么天是蓝的”“为什么树叶会变黄”,而现在的孩子更关心的是“这道题的解题步骤是什么”“这个知识点考不考”。 有教育机构做过一项调研,发现中国孩子的平均分远高于一些西方国家的孩子,但在动手实验、创新思维等方面的表现却明显落后。比如在科学实验课上,很多孩子能熟练背诵实验原理和步骤,却不敢动手操作,害怕出错;在创意设计比赛中,不少作品也总是大同小异,缺乏独特的想法。 其实,教育的本质应该是培养孩子的综合能力,而不是单纯的分数机器。就像钱永刚说的,孩子们天生就对世界充满好奇,这种好奇心是探索未知的动力。 可现在的教育模式却把这种动力一点点磨灭了,当孩子的时间都被刷题和补习班占据,他们就没有机会去观察大自然、去思考生活中的问题、去发展自己的兴趣爱好。 有个孩子说,他以前很喜欢观察昆虫,可妈妈说“看虫子耽误学习”,把他的昆虫观察盒扔了,从那以后他就再也没提过对昆虫的兴趣。这样的例子还有很多,不少孩子因为“影响学习”,被迫放弃了画画、弹琴、打球等爱好,只能一门心思扑在学习上。 更让人担忧的是,这种教育模式还会让孩子产生厌学情绪。很多孩子刚上小学时还对学习充满热情,可随着刷题越来越多、压力越来越大,热情逐渐被消耗殆尽。有调查显示,超过六成的中小学生表示“学习很累”“不想上学”,甚至有孩子出现了心理问题。 这与姜伯驹院士说的“教育把自己困住”不谋而合,我们拼命追求高分,却在不知不觉中让教育走进了死胡同。 近年来,教育部门也在不断推进改革,减轻学生负担、取消一些不必要的考试、鼓励素质教育,可在“唯分数论”的大环境下,这些改革措施的效果并不明显。 不少家长还是坚信“分数决定未来”,依旧给孩子报各种补习班,学校也不敢轻易减少作业量,生怕影响升学率。其实,真正的教育应该是让孩子在学习中找到乐趣,在探索中成长,而不是被分数绑架。 中美之间的差距或许不仅仅是科技、经济上的,更体现在教育理念和模式上。我们不能再让“刷题”困住孩子的未来,而是应该给他们更多自由探索的空间,保护好他们的好奇心和求知欲。只有这样,才能培养出真正有创造力、有竞争力的人才,才能让教育真正发挥它的作用。 官方信源: 1. 中国教育报:姜伯驹院士谈教育:别让刷题困住孩子未来 2. 人民网:钱永刚:中国教育需保护孩子的好奇心 3. 新华网:中小学生减负调研:超六成学生称学习压力大 4. 光明日报:教育改革如何打破“唯分数论”