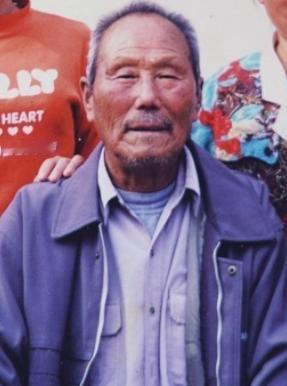

1958年,我国一名志愿军战士,为娶一位朝鲜姑娘,选择留在朝鲜,放弃我国国籍。然而晚年时,他却数次申请,想恢复国籍。... 王兴复出生在辽宁海城南台镇土河堡村一个普通农村家庭,那时候生活条件一般,家里靠种地过日子。1950年朝鲜战争爆发,他刚19岁,就积极响应号召,报名加入中国人民志愿军。部队把他编入第四兵站,主要负责后勤运输和物资调配,没上前线打仗,但工作也很关键,得确保前线补给不断。他随大部队跨过鸭绿江,驻扎在朝鲜平安南道江东郡石岭里一带。战争期间,他和当地朝鲜居民打交道多,帮着分发粮食,还从他们那里得到些土豆和玉米补充军粮。这段经历让他对朝鲜民众有了好感,也为后来留下埋下种子。停战后,志愿军没马上全撤,还留下来帮忙重建,填平弹坑、修房子、支援农业生产。王兴复继续在后勤岗位,参与这些援助任务,直到1958年撤军命令下来。 吴玉实是当地一个朝鲜姑娘,1941年生,家里原来有七个孩子,但战争中损失大,两个哥哥加入人民军牺牲,还有两个哥哥病逝,只剩她和两个姐妹跟父母相依。父母是普通农民,日子过得紧巴巴。吴玉实12岁那年家境更糟,她后来在合作社干活维持生计。王兴复在驻扎期间,经常去她家帮忙,因为她家缺壮劳力,他就砍柴、挑水、修屋子,还分些部队的食物给他们。这么来来往往,两人从陌生人变成熟人,感情慢慢发展起来。部队纪律严,不允许战士跟当地女子谈恋爱,王兴复一开始也没明说,就保持这种帮助关系。吴玉实对他的援助很感激,家里人也觉得这个人可靠。1958年志愿军要撤回时,这事就摆到台面上了。 撤军命令是周恩来总理亲自下的,要求志愿军全部返回国内。王兴复那时面临选择:走还是留。他向吴玉实表白,她同意了。他就去找领导说明情况,部队有规定禁止通婚,但领导考虑到他的实际情况,同意他就地复员。这意味着他得退出军籍,留在朝鲜。过程不算简单,需要层层报批,最终批准了。他拿到800元复员费,用部分钱买了块手表当彩礼。1959年,他正式加入朝鲜国籍,成为当地居民。没多久,他就和吴玉实结了婚,虽然有些来源说1962年才正式办手续,但他们从那时起就开始一起生活。朝鲜政府把他安排到平壤第三华侨小学当老师,他教中文和基本知识,后来还升到校长位置。这份工作稳定,让他能养家糊口。 王兴复在朝鲜的生活起步不算容易,刚开始语言不通,风俗习惯也不同,但他适应得快。吴玉实在家操持家务,两人感情好,陆续生了七个孩子,大多是儿子。孩子们长大后,上学读书,王兴复利用教学经验,帮他们辅导功课。学校关闭后,他转到国营牧场干活,管牲畜和农田,那活儿累,但收入够用。他还积极参加社区活动,加入重建小组,修公共设施什么的。中朝关系那时密切,他偶尔跟中国驻朝大使馆联系,参加友谊活动,交换些礼品。这段日子过得平凡,家庭和睦,但离家乡远,思乡情总免不了。吴玉实理解他,支持他保持与中国那边的联系。孩子们渐渐懂事,也知道爸爸是中国人,对故乡有好奇。 1967年,王兴复第一次向中国驻朝大使馆递交恢复国籍的申请。那时候中国不承认双重国籍,他得先退出朝鲜籍,再办手续。过程复杂,需要提供志愿军证明、工作表现、家庭情况等材料。大使馆审核他的背景,确认他没问题,但头几次没全批下来。1970年代,他多次补充文件,包括子女教育记录和健康报告。期间,他获准短期探亲,1963年、1974年、1979年几次回辽宁看亲戚。这些探亲让他更想定居中国,亲眼看到家乡变化,亲人团聚的温暖。吴玉实也逐步办手续,朝鲜政府许可她和孩子随行。整个协调涉及两国部门,来回跑了不少腿。最终,1981年全家获准永久回国,王兴复恢复中国国籍,吴玉实先以华侨身份入境,后正式入籍。 回国后,他们落户辽宁海城,当地政府帮忙安排住房,还给每人1000元安家费。这笔钱在那时候不算少,帮他们安顿下来。王兴复进海城变压器厂上班,负责技术维护和职工培训,利用以前教学经验,教年轻工人操作技能。吴玉实适应新环境,管家务,孩子们进学校读书,融入当地生活。厂里工作稳定,王兴复干到1992年退休。退休后,他享受政府优待,养老金够用。晚年他积极参加抗美援朝纪念活动,分享经历,强调中朝友谊的重要性。他的故事成了当地人茶余饭后的谈资,很多人佩服他那份坚持。吴玉实一直陪在他身边,两人低调过日子,没什么大起大落。