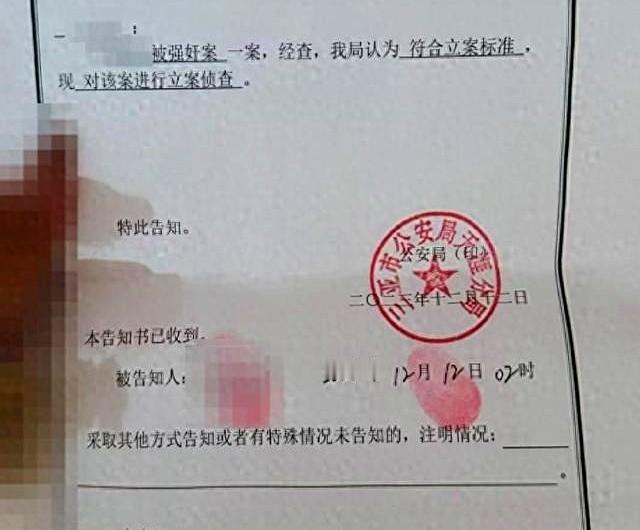

上海,刘女士应工作邀请,前往三亚参与晚会。 三亚公司的男子邵某,跟刘女士的公司有业务往来,因此,邵某便接待了刘女士。 当天晚上,邵某安排了饭局,刘女士应邀过去一看,发现只有一名女性韦女士。 吃完饭之后,邵某醉醺醺的,不想前往下一场饭局了,希望刘女士带他离开,二人回到住处之后,邵某欲对刘女士实施三次行侵害,其中有两次成功。 山河新闻11月6日报道了这则新闻。 事发之后,刘女士报警,邵某被依法刑拘。 没多久后却无罪释放,理由是:不予立案。 这是为什么呢? 刘女士,作为上海一家科技公司的员工,被公司委派前往三亚出差,原本是因为年底活动需要,参与颁奖典礼地点恰好安排在三亚。 三亚某公司是她们的业务合作伙伴,于是刘女士的到访成为了对接工作的一部分。 而宣传部的邵某负责全程接待,为了便于合作,这两人彼此加了联系方式,似乎一切都在合理范围之内,让人倍感安心。 生活往往有意外发生,第二天邵某邀请刘女士前往晚上的饭局,刘女士因工作需要没有拒绝。 来到了饭店现场,只有一名女性韦女士以及其他男性,虽然现场氛围稍显微妙,但大家的交流还算正常。 韦女士与刘女士的交谈更为频繁,并互留了联系方式,似乎在陌生环境中有了一点心理慰藉。 饭局结束后,邵某借着酒意不愿继续参与后续活动,于是提出希望刘女士帮忙带自己离开。 此时韦女士的一个提醒显得耐人寻味,她告知刘女士随时联系自己,似乎嗅到了一丝不寻常。 刘女士最终没有选择直接拒绝,因为她觉得双方是公司的合作关系,理应有所配合,便同意帮助邵某离开。 当两人乘车回酒店时,邵某的举动变得令人不适,他开始用手动她的身体。 虽然刘女士试图要结束这一切,但她还没意识到这仅仅是事件的开端。 抵达酒店后,她明确表示自己要回房间休息,并打算将邵某送回房间后立即离开。 然而邵某以“醉酒认不清方向”劝阻她独走,迫使刘女士搀扶他进入房间。 此时,刘女士显然有戒备心理,她选择将房门留开,目的就是为了保护自己。 一进屋,邵某突然毫无掩饰地发难,试图对刘女士亲密接触并强行行为。 就在这危险瞬间,韦女士意外拨打电话询问两人是否安全到家,刘女士趁机逃出房间。 然而她内心仍旧犹疑不决,害怕给其他人带来麻烦。 回到自己房间后刘女士点了餐,准备休整心情,但没想到邵某再度来到她门前,任凭刘女士如何挣扎,他还是强行发生关系。 这时的刘女士内心已经濒临崩溃,但是她始终没有选择当时报案,也可能是为了顾及多方面利弊。 几小时后,邵某第三次来到刘女士房间。 虽然这次事件中刘女士试图留下录音证据,但从后续的分析中来看,录音当中的画面和互动表现出二人似乎并未发生明显的激烈对抗。 法律呈现了一个关键点:在案发时必须证明“违背意愿”。 由于第二天刘女士继续相关工作活动并与邵某有互动行为,这些事后记录在官方眼中削弱了强迫犯罪的指控效力,同时视频证据并未展现尖锐的抗拒情景。 所以最终相关部门综合情境判定,选择“不予起诉”。 关于这种情况,许多人会提出尖锐的问题:第一次被强迫是否应直接认定法律责任? 如果受害者未及时报警但仍然在下一次交互中“未明显反抗”,会如何影响法律判断? 这些问题不仅关乎个人意愿,还涉及社会对受害者保护机制的深入探讨。 与此同时也值得反思:发生侵害行为之后,是否能够按照《工伤保险条例》去判断作为职场事件的工伤性质? 虽然规定上强调出差期间安全问题有自动界定工伤的权利,但“意愿的模糊性”可能让本案例面临无法归类的难题。 这样的结果让人无法不对当下的维权环境与法律执行形式感到忧虑。 对于这起事件,各方议论纷纷。 法律自有其标准,而社会的关注点常和情感出发有所交错。 面对类似侵害问题,无论在任何场合,保护自身是首要原则。 而如何界定“意愿”与“强迫”间的模糊线,或许是目前法律需要进一步深究的地方。 刘女士的遭遇给人以深深的警惕,同时也向我们提出了许多深刻的问题:在出差环境中遭遇难以言说的创伤时,如何坚守边界? 如何及时有效使用法律维护自己的权益? 你的看法是什么? 如果是你,你会怎么做? 欢迎留言分享你的观点! 信源:三亚“饭局后性侵案”反转:男子刑拘后不被起诉,女子被辞崩溃!法律边界在哪?-搜狐新闻