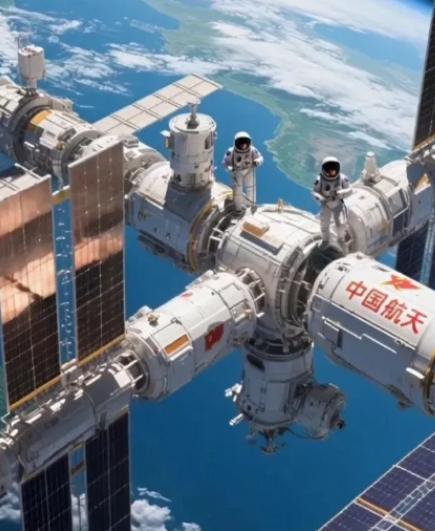

美国这次要急眼!不是因为火箭没升空,而是中国空间站里竟没有一个英文,全是中文! 过去几十年,国际空间站上喊指令、写报告、贴标识,英语几乎是唯一通行证,所有国家宇航员上岗前得先过语言关。 不管你是欧洲的科学家还是日本的航天员,想登上国际空间站,都得把英语练得滚瓜烂熟,要是来自非英语国家,还得额外再学一门俄语,日本宇宙航空研究开发机构的宇航员光基础培训里,英语和俄语就得各学 200 小时,这可是所有培训项目里耗时最多的部分。 美国宇航员唐纳德・肯特・斯雷顿当年为了竞争 ASTP 任务的机组成员资格,都清楚知道掌握俄语能提高入选概率,可见语言在过去的航天领域里有多 “霸道”。 那些年里,太空里的一切规则仿佛都由英语国家说了算,科研资料要用英文写,操作手册要用英文编,就连征集个太空诗歌,都得翻译成英语或日语才能被接受,其他语言想在太空拥有一席之地,简直难如登天。 而中国空间站之所以敢全程使用中文,底气全来自于实打实的自主研发实力。 从 1992 年载人航天工程 “三步走” 战略规划提出,到 2022 年问天、梦天实验舱相继对接,中国用不到 30 年时间,建成了完全属于自己的空间站。 这座名为 “天宫” 的太空家园,三舱组合体总质量达到 68.5 吨,天和核心舱 22.5 吨的重量,比国际空间站上任何一个单一舱段都要重,里面的 113 立方米密封舱容积,能让三名航天员舒适地长期驻留。 更关键的是,中国空间站实现了产品全部国产化、原材料全部国产化,关键核心元器件 100% 自主可控,小到一个按钮的设计,大到柔性太阳翼、再生生保系统,都是中国航天人自己摸索出来的技术。 既然从设计、建造到运行,每一个环节都掌握在自己手里,用自己的母语作为工作语言自然顺理成章,这就像自己盖的房子,门牌和说明书当然要用主人熟悉的文字。 现在想登上中国空间站的外国宇航员,都在主动学中文,意大利女宇航员萨曼莎・克里斯托福雷蒂就是最好的例子。 这位能说五种语言的欧洲航天员,为了参与中国空间站的合作任务,专门攻克了中文,如今已经能流畅地用中文和中国航天员交流工作。 不止她,欧洲空间局、俄罗斯航天局的不少宇航员,都把中文纳入了必备技能,他们的语言训练清单里,中文课程的比重越来越大,再也不是过去只盯着英语和俄语。 毕竟中国空间站的操作界面全是汉字标识,从舱内的实验柜按钮到出舱活动的指令沟通,都得用中文完成,要是中文不过关,就算技术再过硬也没法开展工作。 这和过去中国航天人想参与国际合作却被英语门槛拦住的情况,形成了鲜明的对比。 美国之所以急眼,本质上是习惯了的语言霸权被打破了。过去几十年,美国凭借航天领域的先发优势,把英语打造成了太空里的 “通用语”,仿佛只要搞航天就得听他们的规矩。 2011 年美国国会通过沃尔夫条款,禁止 NASA 和中国开展任何双边航天合作,想以此遏制中国航天的发展,可他们没想到,这种限制反而倒逼中国加快了自主研发的脚步。 如今中国空间站不仅全面建成,还成为了国际航天合作的新平台,已有多个国家的实验项目入驻,而这些合作的通用语言,自然是中文。 美国看着自己主导的国际空间站逐渐老化,而中国空间站凭借更先进的技术、更充足的实验空间吸引着全球目光,过去的语言特权荡然无存,想参与合作就得放下身段学中文,这种从 “制定规则” 到 “适应规则” 的转变,让一向霸道的美国怎么能不急。 太空语言的选择从来都不是单纯的文化问题,而是科技实力和规则话语权的体现。 过去美国能让全世界航天员都学英语,靠的是他们在航天领域的技术垄断;现在中国空间站能用中文,靠的是 100% 自主可控的核心技术和实实在在的工程成就。 天和核心舱的机械臂能轻松抓取 25 吨重的载荷,问天实验舱的柔性太阳翼每天发电量超过 430 千瓦时,梦天实验舱的 37 个舱外载荷工位能支持各类前沿科学实验,这些硬核实力让中文在太空拥有了足够的分量。 美国急眼也没用,航天领域的规则正在随着中国的崛起而改变,以后想在太空舞台上有一席之地,学好中文可能会成为越来越多国家航天员的必备技能,这就是实力带来的话语权,不服都不行。