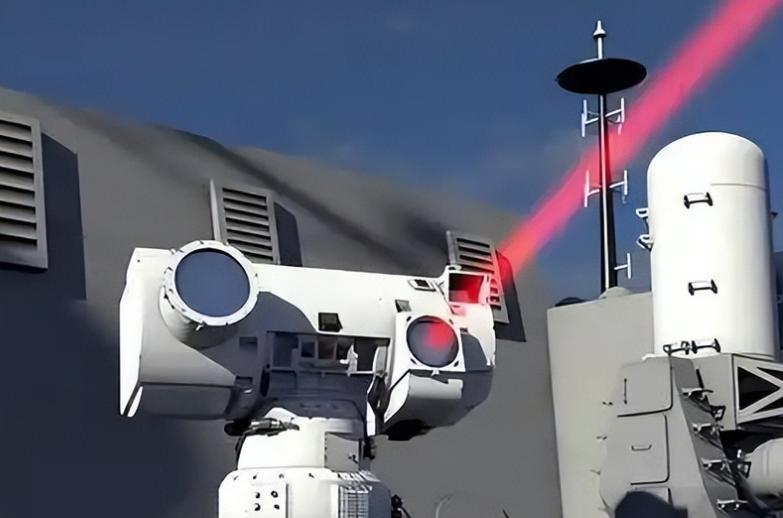

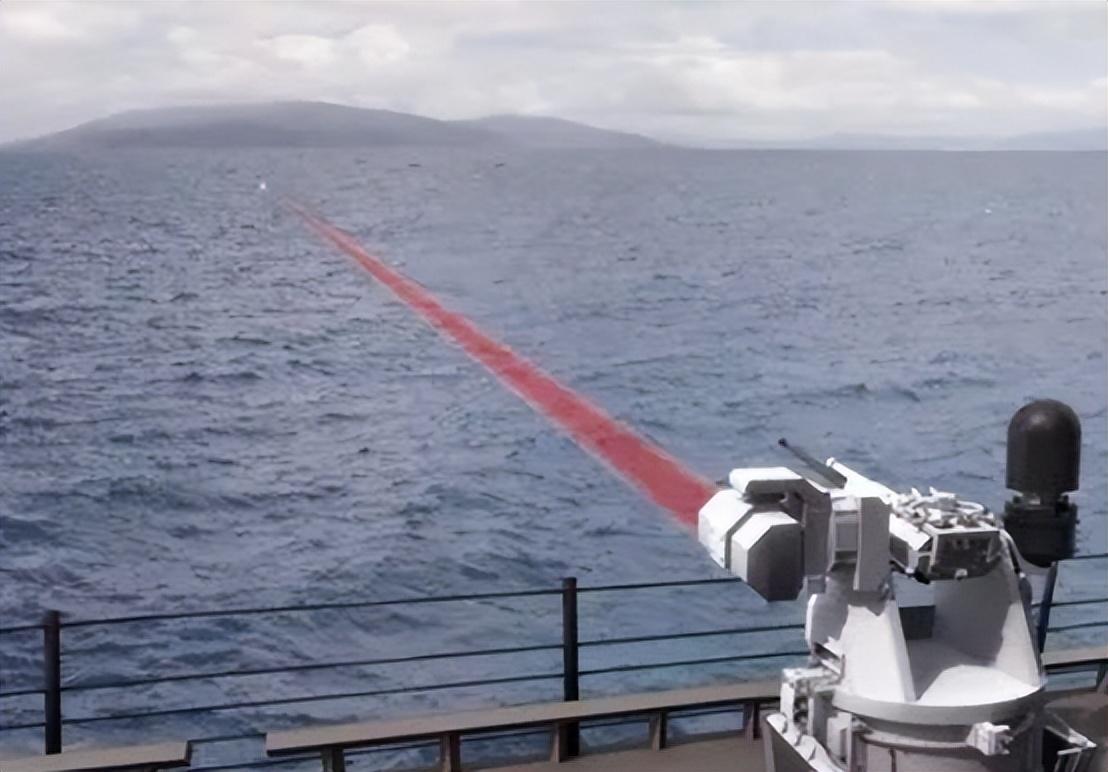

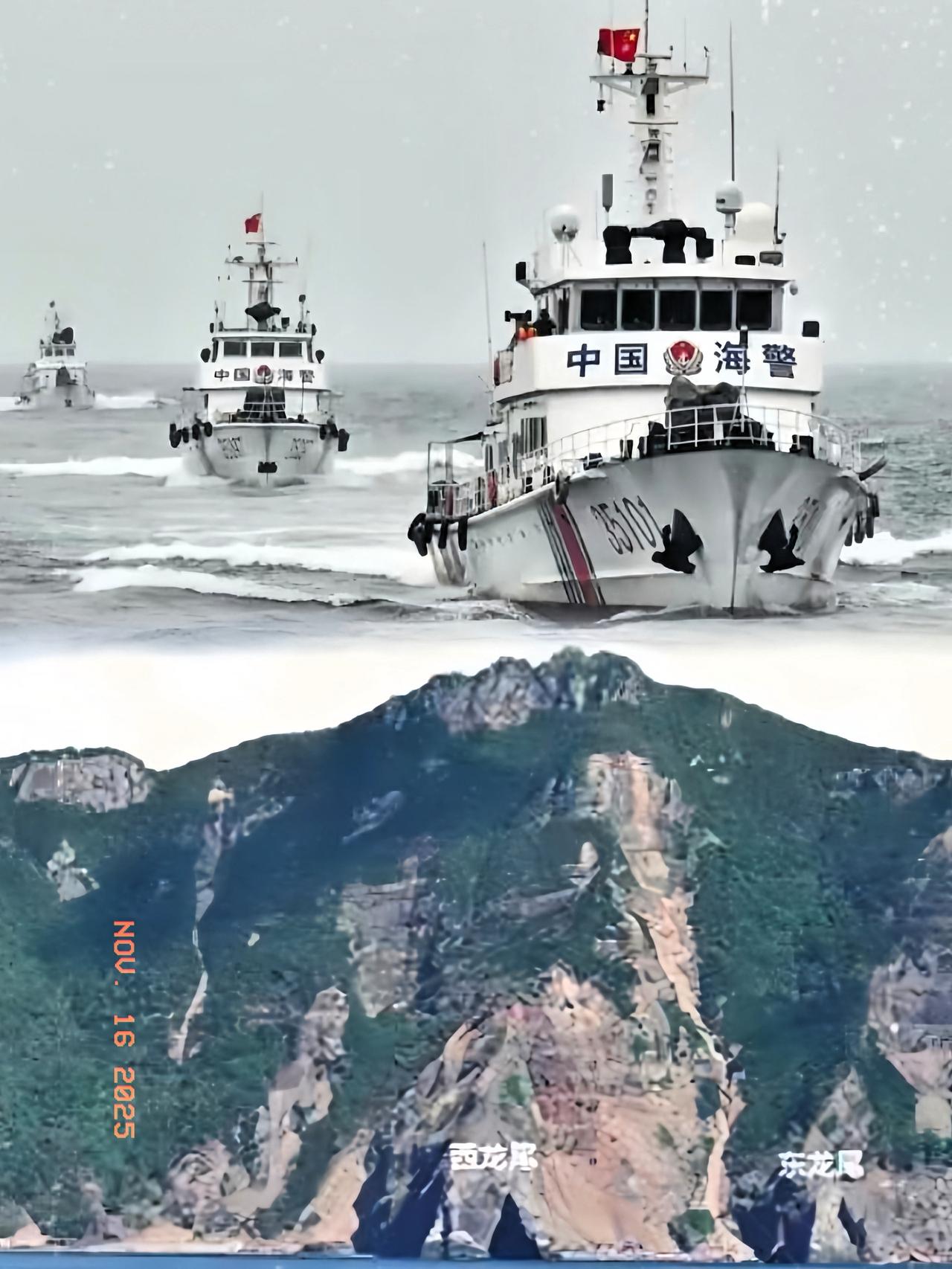

中美日激光武器射程对比:美国8000米,日本1200米,中国多少 最近激光武器的射程比拼格外引人注目,美国嘴上喊着8000米,日本则说自己是务实的1200米,大家都好奇中国到底能到多少米。这背后的技术门道和战略算盘,可比单纯的数字有意思多了。 聊起激光武器,很多人第一反应是美国的“高大上”。美国这一路走来,靠的是早年大手笔投入和一套完备的技术体系。他们追求的不是“差不多得了”,而是要把射程数字拉到极致。 像海军的“HELIOS”系统,已经实现了60千瓦级的功率,陆军的“DE M-SHORAD”也有50千瓦。别小看这个数字,这意味着它们能把激光束投射到8000米开外。 美军从最早的LaWS系统只能打1.6公里,到今天口口声声说能打八公里,进步不小。美国的路数其实很直接,就是把这些激光器装到驱逐舰、斯特赖克战车这些现成平台上,尽快拉到一线部队。 看上去风风火火,射程领先,全球军事霸主的气场还是有的。 但仔细一琢磨,美国的激光武器射程,其实在很大程度上是在实验室或者理想天气下得出的最大值。真要在海上风高浪急、沙尘暴或者烟雾弥漫的环境下,8000米能不能成真,还得打个问号。 这种高投入、高指标的打法,确实能拉开和别人的差距,但一旦碰到复杂环境或者长期作战,对后勤保障和成本都是大考验。 说白了,美国在激光武器领域玩的还是“用钱砸技术”,一心想把对手甩在身后,为自己的攻防体系铺路。 转到日本这边,风格就是另一种味道。日本人一贯讲究“务实”,激光武器也不例外。 看他们最近公布的10千瓦级车载激光系统,射程标定在1200米。别看数字不大,人家用心就用在防低空、慢速、小目标,比如无人机这些“麻雀”身上。 日本媒体和防卫省都公开表示,这一系统的目标就是守住基地、机场和关键岛屿,遇到无人机来捣乱,激光一开,省钱又高效。 和动辄上百万一发的导弹比,激光武器的发射成本低得多,反应速度也快,卡车拉着就能走,灵活性很强。 射程是短了点,遇到恶劣天气也会掉链子,但日本很清楚自己要啥,不和美国比谁的“枪”打得远,专心把“小目标”打得稳。 值得一提的是,日本在发展激光武器的道路上,步子迈得不快,但每一步都踩得结实。他们已经计划2025年以后,搞出高功率舰载激光系统,逐步升级。靠的不是一口气冲到高指标,而是慢慢摸着石头过河,把钱花在刀刃上。 日本的思路很清晰,既要保证装备经济实用,又要满足自身“专守防卫”的基本战略需求。说白了,日本走的是“小而精”的路子,射程虽短,管用才是硬道理。 聊完了美日,大家最关心的还是中国的激光武器到底能打多远。其实,中国在这个领域虽然起步稍晚,但这两年进展非常快。 根据报道,中国出口到沙特的“寂静狩猎者”激光防御系统,实际有效射程可达4-6公里,该系统在沙特的实战部署中,多次成功拦截无人机目标,战绩得到沙特方面认可。 此外,2025年公开的LW-60激光系统功率已达到100千瓦级,通过模块化液体冷却技术和高效能源保障系统,实现了持续作战能力,解决了“打几下就歇菜”的难题。 中国的激光武器发展路径和美日都不太一样。美国拼射程,日本拼成本,而中国更看重体系化和实战化。比如说,单个激光器再牛,遇到一群无人机一起扑过来,很容易被“饱和攻击”拖死。 中国的做法,是把激光武器和雷达、预警系统、能源保障一起捆成一个“包”,既能远距离打击,也能持续抗压。 这种“体系化创新”,追求的不止是单个武器的指标,而是让整个系统在真实战场上持续顶得住。中国的激光武器已经能做到出口创汇、实战检验,一步一个脚印实现了“弯道超车”,在国际舞台上逐渐站稳了脚跟。 如果把中美日三国的激光武器发展放在一张图上,美国追求的是远距离威慑,想让对手一抬头就看见自己的“高科技大棒”。 日本专注的是近距离高效防御,守住自己的“家门口”不被小目标骚扰,中国则是体系化推进,远近结合,既能打得远,也能打得稳,重在整体实力的提升和持续作战的能力。 其实,激光武器射程只是一个数字,背后拼的是综合国力、技术底蕴和战略格局。激光武器的竞赛,表面上是技术参数的较劲,骨子里是未来战争形态的试水。 谁能把技术变成实打实的作战能力,谁才是真正的赢家。中国始终坚持自主创新,走出了一条有中国特色的发展路子。科技强则国家强,和平发展才是各国科技竞赛的最终归宿。