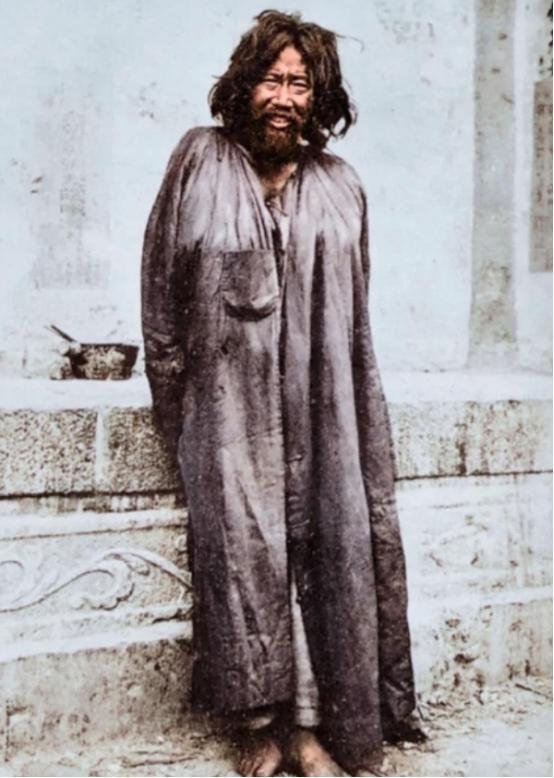

1937年,如果不是他当年假扮乞丐,冒着枪林弹雨,日夜奔走1400公里,将50毫克镭安全送到目的地,中国可能就成为了如今的巴勒斯坦,不仅百万平民流离失所,更别谈什么民族独立! 这个不起眼的铅筒里,装着50毫克镭,那是他和同事们耗尽心血才从国外购得的宝贝,也是当时中国核物理研究仅存的火种。 那时候的镭金贵到难以想象,全球市场被牢牢垄断,每克市价就高达10万美元,放到今天差不多是2000万美元的天价。更要命的是,西方国家对中国实行技术和物资双重禁运,想拿到哪怕一丁点儿都难如登天。 这50毫克镭,是赵忠尧带着科研团队一次次申请、托关系,好不容易才弄到手的。它不是普通的实验材料,而是那个年代中国追赶世界顶尖科技的唯一希望。 随着日军铁蹄逼近北平,实验室随时可能被搜查。赵忠尧心里清楚,一旦这50毫克镭落入日军手里,后果不堪设想。 日军要是把镭用于军事研究,中国在未来的科技竞争中会彻底失去翻盘的机会,更别说当时国家已经处在风雨飘摇中,真要是没了这丝希望,或许真就会像后来的巴勒斯坦那样,百万平民流离失所,民族独立都成了遥不可及的梦。 没多想,赵忠尧做了个大胆的决定:带着铅筒跑路,把镭送到安全的地方。可那时候交通早就乱了套,日军在各个路口设卡盘查,怎么带着这么个显眼的铅筒走出去,成了第一个难题。 他找来一件破旧的棉袄,把铅筒小心翼翼地缝在里面,又往脸上抹了些灰,乔装成一个逃难的乞丐。就这样,一个顶尖的物理学家,揣着中国未来的科技希望,混在逃难的人群里,踏上了凶险的路程。 从北平到长沙,足足1400公里的路,放在平时都得费不少劲,更别说战时到处都是战火和混乱。赵忠尧白天不敢走大路,只能绕着偏僻的小路走,晚上就找破庙或者山洞歇脚。 饿了就啃口干硬的窝头,渴了就喝路边的溪水,身上的棉袄又厚又重,里面的铅筒硌得他胸口生疼,可他连碰都不敢多碰一下,生怕被人发现破绽。 有一次路过日军的检查站,一个日本兵觉得他形迹可疑,一把把他拉到一边搜身。赵忠尧的心提到了嗓子眼,只能强装镇定,任由对方在他身上摸来摸去。 好在那件破棉袄够厚,日本兵没摸到里面的铅筒,只是踢了他一脚,骂骂咧咧地让他赶紧滚。他低着头,心里直打颤,等走出老远才敢回头看一眼,后背早就被冷汗浸湿了。 一路上,他见过太多流离失所的百姓,有的抱着孩子哭,有的背着年迈的父母赶路,还有的在战火中失去了亲人,眼神空洞得让人心疼。这些景象更坚定了他的决心,无论多苦多险,都得把镭安全送到。 他知道,自己手里攥着的不只是50毫克镭,更是无数中国人对未来的期盼。要是连这点希望都没了,国家和民族真就没了出头之日。 日夜兼程走了差不多一个月,赵忠尧终于抵达了长沙。当他从棉袄里掏出那个被汗水浸得有些发烫的铅筒时,守在那里的同事们都哭了。 他们小心翼翼地打开铅筒,看着里面那一小点镭发出微弱的光芒,仿佛看到了中国科技崛起的曙光。那一刻,赵忠尧所有的疲惫和恐惧都烟消云散,只剩下满满的欣慰。 后来,这50毫克镭随着科研团队一路南迁,先后到过昆明等地,始终没有落入日军之手。它支撑着赵忠尧和同事们在艰苦的条件下继续开展研究,为中国培养了一批又一批核物理人才。 新中国成立后,这些人才成了核科学研究的中坚力量,为“两弹一星”的研制奠定了坚实的基础。可以说,赵忠尧当年冒死护送的那50毫克镭,就像一颗种子,在中华大地上生根发芽,最终长成了参天大树。 现在回头看1937年那段岁月,很难想象赵忠尧一个文弱书生,是靠着怎样的勇气和信念,完成了那段1400公里的“生死护送”。他没有豪言壮语,却用实际行动诠释了什么是民族担当。 那50毫克镭,不仅是中国核物理研究的起点,更是一个民族在绝境中永不放弃的象征。要是没有赵忠尧当年的挺身而出,中国的科技发展或许会走更多弯路,民族独立的进程也可能充满更多坎坷。 如今,中国早已不是当年那个任人欺凌的国家,核科学技术也走在了世界前列。但我们永远不该忘记,在那个战火纷飞的年代,有一位叫赵忠尧的科学家,曾假扮乞丐,冒着枪林弹雨,用生命守护了民族的希望之火。 他的故事,就像那50毫克镭发出的光芒,虽然微弱却足够坚定,照亮了中国科技前行的道路,也永远刻在了每个中国人的心里。