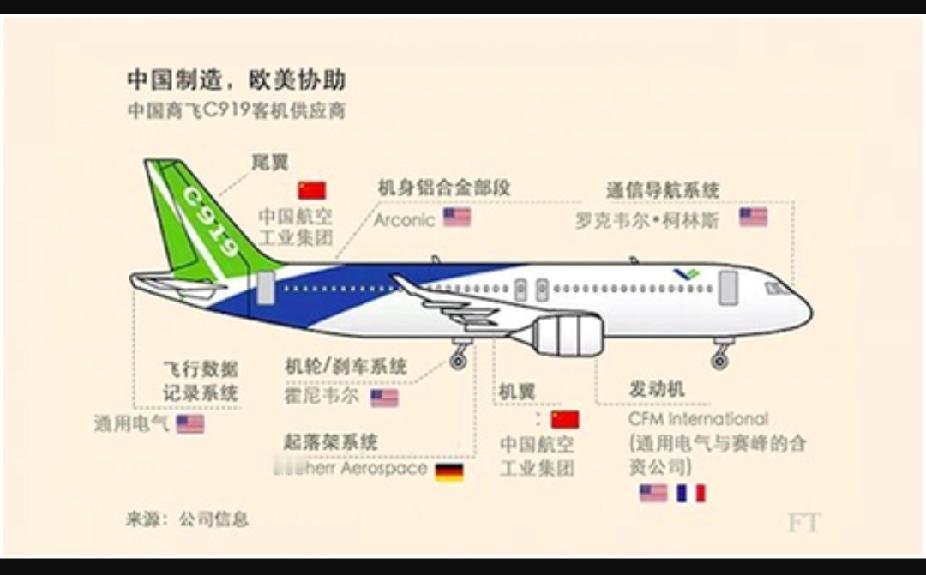

为什么中国不能大量进口俄罗斯客机,从而取代空客和波音?主要原因是俄系客机在市场上没有竞争力,客机需要非常高的安全性、燃油经济性、乘坐舒适性、这都不是俄罗斯的强项,苏俄机械产品一直都是比较粗糙,且电子产品长期落后西方,没有西方机械产品的精致。 上世纪八九十年代,中国民航急着扩充机队,进口西方飞机买不起,渠道也有限,只好转向价格便宜的苏联产品。 图-154和伊尔-62这些机型当时看着就像救命稻草,几十架飞机陆续来到中国,仿佛一下子让民航有了底气。然而好日子没过多久,问题就慢慢冒了出来。 首先是油耗,图-154的发动机烧起煤油那劲头,跟同级别的波音和空客根本不在一个量级,航空公司用下来发现,油钱都快赔进去了。 至于乘坐体验,也是一波三折。机舱声音大得让人连说话都费劲,座椅又硬,空调不是太冷就是太热,长途下来乘客抱怨满天飞。 运营也没轻松到哪儿去,这飞机不仅坏得频繁,每修一次,备件得从俄罗斯寄过来,等上几个月是家常便饭。保险公司见多了事故,也是年年涨保费,搞得航司提心吊胆,连利润都照不住自己的脸。 西安那场空难之前,图-154还出过引擎起火、冲出跑道的事故,每次都是人员重伤或全无幸存。 这些教训让民航业内最终下定决心到了2002年,全部停飞图-154,把剩下的卖回俄罗斯或拆零件,彻底结束了和俄制客机的“蜜月”。 其实,俄制民航为什么这么不“接地气”,根子还是军工思维做主。苏联年代,产能全奔着军机去,民航产品基本没人关心,做工粗糙,电子系统落后。 设计图纸里写的不是怎么省油、怎么让乘客舒服,而是能不能在土跑道上起降。这种“为难而生”的理念,跟市场环境完全不对路。 后来俄罗斯想补救,推出新的苏霍伊喷气和MC-21,表面上用上了西方配件,其实售后还是老样子,供货慢得令人发愁。 MC-21更是被制裁逼着换成土产配件,本想冲击国际市场,结果连自家认证都拖延,国际订单一场空。连中国的航空公司都直接避而远之,因为没人愿意再赌那一把。 如今中国民航早已换了天地,自家研发的C919商业首航后,订单一路涨到上千架,主流航司纷纷下单,未来每年批量交付的规模早已不是那些俄制飞机能比的。 更高端的宽体机CR929也在推进,全是按照国际最新标准做的。用国产飞机不仅经济实惠,乘客体验、安全性也有保障,航空公司也踏实,连保险都便宜。 谁都知道,民航客机不是军工产品,要求的是零失误和性价比。而俄罗斯客机,烧钱多、坏毛病多,乘客不爱坐,运营商还净赔钱。 不管曾经怎么引进过,结果证明了,安全才是第一位,一旦吃过亏,就没人敢再碰。现在有更好的选择,中国没有理由再把机队押宝在那些过气的设计上。