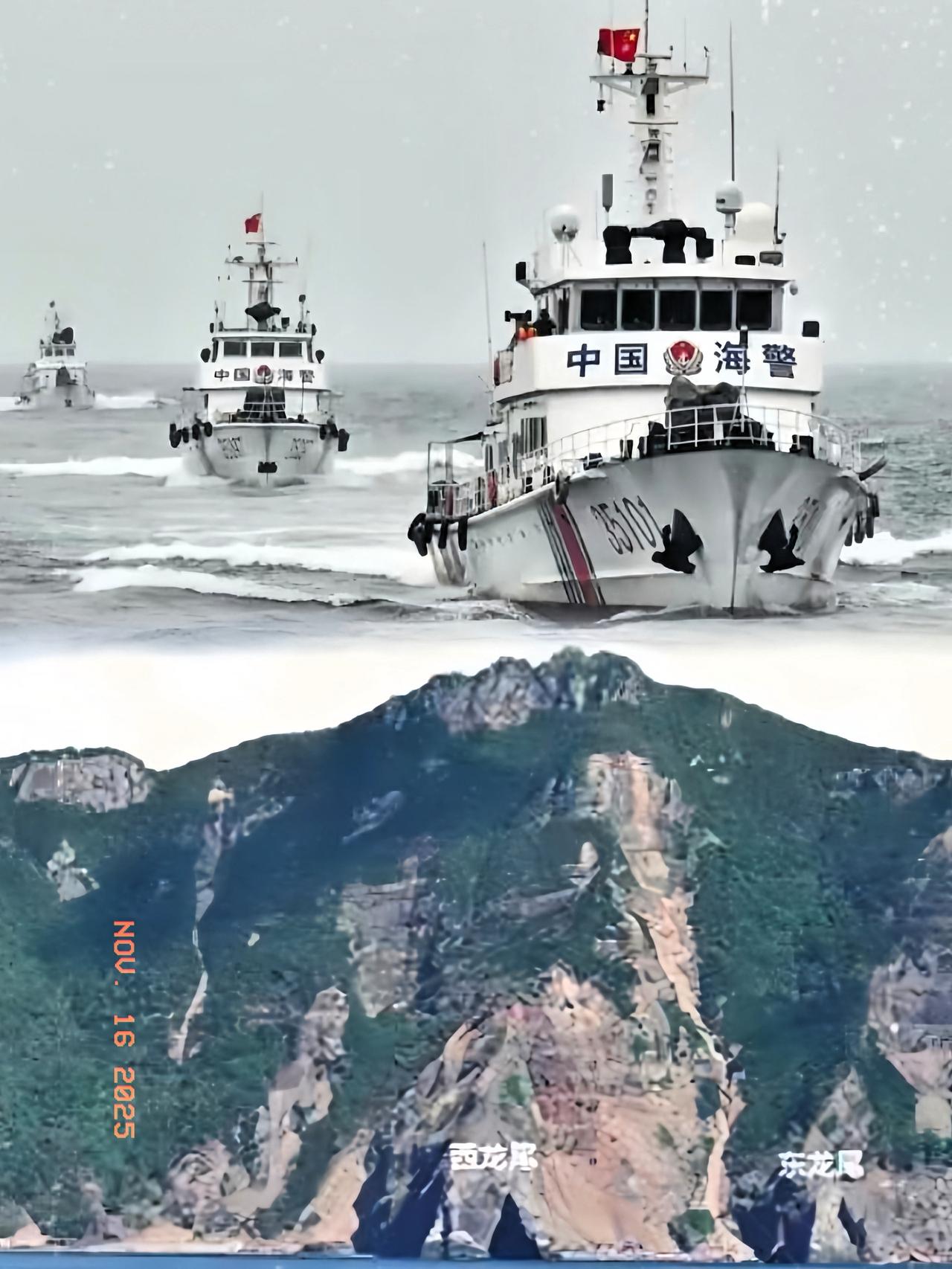

对于钓鱼岛问题,完全没必要每天花费大量资金派海警船巡逻 也没必要跟日本吵个不可开交,废话连篇。 直接在钓鱼岛上建立管理局和边防站,不就行了?何必跟日本争来夺去? 钓鱼岛的归属在历史上本不是问题,翻开古籍,明清时期的《使琉球录》等官方文献清楚记载着钓鱼岛属于中国,历史的转折发生在1895年,日本趁甲午战争之机,非法窃取了这些岛屿。 二战后,按照《开罗宣言》和《波茨坦公告》,日本本应将其窃取的中国领土悉数归还,但1951年的《旧金山和约》为日后争端埋下伏笔,1971年,美国将钓鱼岛的“施政权”交给日本,使得这个本应解决的问题变得复杂化。 如今,中国海警在钓鱼岛海域的常态化巡航,绝非简单的“刷存在感”,2023年,中国海警在该海域巡航达352天,几乎实现了全年无休,这一行动看似重复单调,实则意义深远。 从法律角度看,这种持续巡航是在为主权主张积累证据,国际法认可“持续有效的管辖行为”作为主权主张的依据,每一次巡航,都是在国际法框架内巩固中国的主权立场。 从战略层面看,巡航行动打破了日本对钓鱼岛所谓的“实际控制”,同时又避免了局势急剧升级,这是一种既展示决心又保持克制的平衡艺术。 有人提议:直接在岛上建管理局、边防站甚至军事设施,岂不一劳永逸?这种想法虽直观,却可能引发更多问题。 国际关系好比下棋,有时需要“走一看三”,直接建设设施无异于打破现有平衡,可能导致地区紧张局势急剧升温,相比之下,常态化巡航既表明了立场,又为外交解决留出空间,是一种更为精细的战略选择。 钓鱼岛问题从来不只是中日之间的双边问题,它牵涉美国亚太战略、海洋资源分配、国际航道安全等多重因素,中国在此问题上的应对,实际上是在复杂的地区战略棋局中寻找最佳路径。 更重要的是,我们需要超越“争议思维”,建立真正的海洋意识,海洋强国建设不仅是舰船与执法,更是综合海洋观念的体现,对蓝色国土的守护,关乎我们如何定义自己的未来。 关于钓鱼岛问题,我觉得我们需要突破两种思维局限: 一是纯粹的“经济账”,主权维护很难用简单的成本收益来衡量,就像守护家园,不会因为需要安装防盗门、监控摄像头要花钱就放弃安全防护,海警巡航的价值,体现在对国家核心利益的守护上,这是无法用日常经费来简单计算的。 二是“速决战思维”,直接建设设施的想法,反映了我们希望一劳永逸解决问题的心理,但现实国际政治更像下围棋,需要耐心布局,而不是一味追求“绝杀”,中国的渐进式策略,看似“慢”,实则可能更“稳”。 我个人理解,中国在钓鱼岛问题上的做法,体现的是一种“下活棋”的智慧,既守住底线,又保持灵活,这种策略在复杂的地缘政治环境中,往往比强硬对抗或完全退让都更为有效。 我们还应该认识到,钓鱼岛只是中国海洋权益的一部分,真正的海洋强国,需要有系统的海洋战略,包括海洋经济、海洋科技、海洋生态等多个维度,对钓鱼岛的守护,应当放在这个更大的框架下来思考。 作为普通公民,我们可以做的是增进对海洋问题的了解,形成理性、专业的认知,只有建立在充分了解基础上的公众讨论,才能为国家海洋权益维护提供坚实的民意基础。 在这个意义上,钓鱼岛不仅是一片海域,更是一面镜子,映照出我们走向深蓝的勇气与智慧,在新时代的征程上,我们需要守护的,不仅是这片蓝色国土,更是经略海洋的战略眼光与定力。