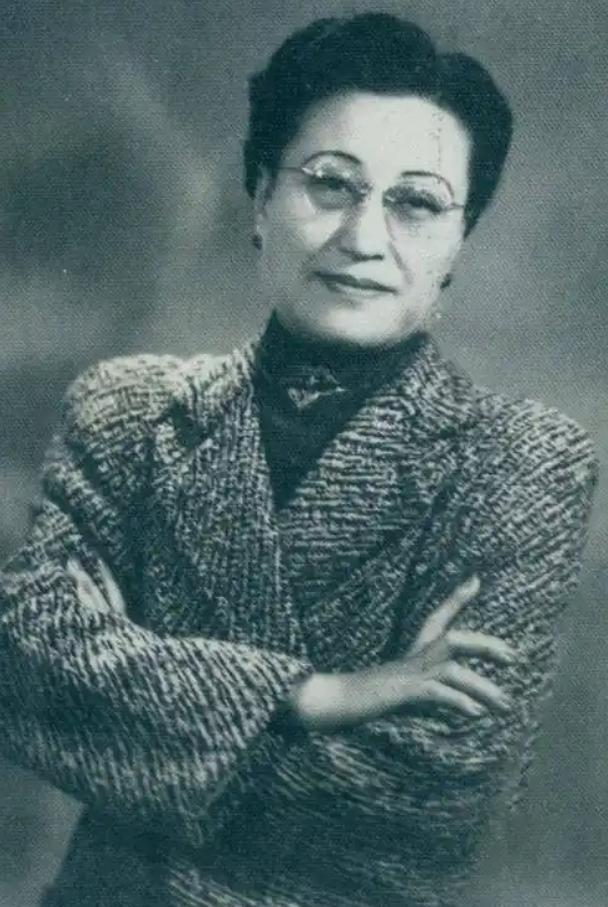

1971年2月,84岁的蒋介石收到了前妻陈洁如的书信,书信中寥寥数语,就让蒋介石看得泪流满面,没想到几天后,陈洁如就去世了。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1971年,时年84岁的蒋介石收到了一封辗转送达的书信。 信封上的字迹熟悉又陌生,那是他阔别四十余年的前妻陈洁如的亲笔信。 展开信纸,寥寥数语却道尽了一个女人半生的孤寂与坚守。 据身边侍从回忆,蒋介石反复阅读这封信件,浑浊的双眼泛起泪光,久久不能言语。 四年后,这位曾经权倾一时的人物在台湾溘然长逝。 这段跨越半个世纪的恩怨情仇,要从1919年的上海说起。 那年陈洁如年仅13岁,随家人参加上海富商张静江举办的宴会。 当时32岁的蒋介石在宴会上对这个梳着双丫髻的小姑娘一见倾心。 尽管家中已有一妻一妾,蒋介石仍对陈洁如展开热烈追求,每天派人送花、写信,甚至守在陈洁如就读的学校门口。 年幼的陈洁如对这位年长自己近二十岁的军官并无好感。 有一次蒋介石借口请教英文,将陈洁如带到一家旅馆企图不轨,吓得陈洁如大声呼救。 这件事让陈洁如躲了蒋介石大半年时间,无论蒋介石如何登门拜访,陈母都以"蒋先生已有家室不便往来"为由将其拒之门外。 转机出现在1921年夏天。 蒋介石的母亲王采玉在浙江奉化病逝,蒋介石回乡奔丧。 处理完丧事后,他特意准备了一份与发妻毛福梅的离婚协议书,匆匆返回上海。 当他再次造访陈家时,正逢陈洁如的父亲陈鹤峰突发疾病去世。 灵堂前,看着身披孝服、哭成泪人的陈洁如,蒋介石做出了一个出乎意料的举动。 他郑重地在灵前三鞠躬,随后主动披上麻衣,以半子之礼为陈父守灵。 这场丧事成为两人关系的转折点。 蒋介石在丧礼期间忙前忙后,完全以陈家女婿自居。 这般诚意打动了刚刚丧偶的陈母,也让处于脆弱期的陈洁如打开了心扉。 三个月后,陈母终于点头同意这门亲事。 1921年12月5日,两人的婚礼在上海永安大楼大东旅馆宴会厅举行。 陈洁如穿着由上海著名裁缝金鸿祥亲手缝制的绣金旗袍,蒋介石则身着崭新的中山装。 婚礼采用中西合璧的形式:先在结婚证书上用印,完成法律程序,随后举行传统拜堂仪式。 交换信物时,陈洁如送给蒋介石一只金链怀表,蒋介石回赠的则是最新款的柯达相机。 当晚的新婚之夜,蒋介石在陈洁如耳边立下誓言:"你是我今生最爱,永不负卿。" 婚后的生活确实甜蜜。 蒋介石教陈洁如骑马、打枪,带她出入各种社交场合。 即便偶有争执,蒋介石也总能巧妙化解。 但是这段看似美满的婚姻只维持了六年。 1927年,随着蒋介石政治地位的上升,他需要更有利的政治联姻。 这年3月,蒋介石突然对陈洁如提出,为了政治前途需要与宋美龄结婚。 这个决定对陈洁如而言犹如晴天霹雳。 她躲回娘家,整日以泪洗面。 令人意外的是,蒋介石亲自登门向陈母解释,声称这仅是权宜之计,五年内必定恢复陈洁如的地位。 在母亲的劝说下,陈洁如最终含泪同意远走美国。 1927年8月19日,陈洁如在张静江两个女儿的陪伴下登上赴美客轮。 临行前,蒋介石给她10万元作为生活费,并再三保证五年后必定接她回国。 但是陈洁如刚到美国不久,上海各报就刊出《蒋中正家事启示》,公开承认与宋美龄的婚姻。 五年承诺成了空谈,陈洁如被迫滞留异国,过着清贫孤寂的生活。 据美国移民档案记载,陈洁如最初住在纽约一间小公寓里,靠微薄积蓄度日。 她曾尝试经营一家小商店,但因经营不善很快倒闭。 抗战爆发后,她曾想回国参与救亡工作,但未能成行。 这段时期她给蒋介石写过数封信件,但都石沉大海。 直到1961年,经周恩来总理亲自批准,陈洁如才得以返回上海定居。 她被安排住进一栋小洋楼,由政府每月发放生活补助。 晚年她深居简出,唯一的精神寄托是整理当年的照片和信件。 1971年春节前后,陈洁如预感自己时日无多,提笔给蒋介石写下最后一封信。 信中写道:"三十多年来,我的委屈唯君知晓。为你的名誉,我至死不肯为人利用。" 这封辗转送达的信件,成了这段跨越半个世纪的情缘最后见证。 蒋介石去世后,人们在他贴身衣物里发现了陈洁如年轻时的照片,背面写着"忆昔秦淮河畔"字样。 或许在生命最后的时光里,这位曾经叱咤风云的老人,也在追忆那个永远停留在青春年华的江南女子。 这段往事不仅是个人的情感悲剧,更折射出大时代下个体命运的无奈。 陈洁如用一生守候着一个未兑现的承诺,而蒋介石在权力与情感的抉择中,最终选择了前者。 历史长河奔涌向前,这些爱恨情仇终将化作泛黄信笺上的墨迹,留给后人无限唏嘘。 主要信源:(《做了七年蒋介石夫人的陈洁如》)