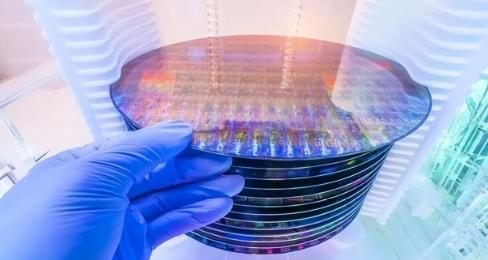

“光刻机没有一个国家可以做得到,美国都造不出,中国根本做不到!”“中国永远都造不出光刻机?”去年,中国物理学教授朱士尧在一次采访中直言:“美国都造不出,中国永远也造不出来!”甚至认为世界上没有一个国家能造出光刻机。 朱士尧教授这话是有一定道理的,他说的“独立造出”,可不是说凑出一台能转的机器就行,是从头到尾不依赖任何国家的技术、零件,全靠自己搞定,这难度可比登天还大。 光刻机的难,难在集全球高端制造之大成,是人类工业文明的顶尖结晶,它需要跨越光学、机械、电子、材料、精密控制等数十个学科,每个细分领域都要达到毫厘不差的极致精度。 核心部件的制造更是难如登天:光源系统要产生稳定且能量集中的极紫外光,波长需控制在13.5纳米,相当于头发丝直径的百万分之一;投影镜头由数十片高纯度石英玻璃组成,每片的表面精度误差不能超过0.1纳米,比原子直径还要小;工作台要实现纳米级的移动定位,在高速运动中保持纹丝不动,其难度不亚于让一列飞驰的火车精准停在针尖上。 更苛刻的是,这些部件不仅要单独达标,还要在整机中实现完美协同,任何一个环节的微小瑕疵,都会导致光刻精度失效。 美国之所以造不出,核心在于缺乏完整的自主产业链支撑,光刻机从来不是单一国家能独立完成的产物,即便是科技霸权的美国,也存在关键领域的短板,其光源技术长期依赖美国Cymer和日本Gigaphoton的垄断,而高精度镜头则依赖德国蔡司的独家供应,这些核心部件的研发需要数十年的技术积累,美国本土企业难以在短时间内补齐。 更重要的是,光刻机的制造需要全球产业链的深度协同,美国长期奉行技术封锁与单边主义,导致其国内缺乏完整的产业生态,无法形成从材料研发到部件制造、整机集成的全链条能力,即便美国集中力量攻关,也难以在短期内突破多个领域的技术壁垒,这也是其始终未能独立造出高端光刻机的根本原因。 至于说“中国根本做不到”,这更是戳中了咱们曾经的难处,朱士尧教授说这话的时候,咱们在28纳米的研发上还没完全突破,核心技术被西方牢牢封锁,当时中国光刻机的国产化率不足5%,光源、镜头、工作台等关键部件完全依赖进口,美国联合荷兰、日本等国出台禁令,禁止向中国出口先进光刻机及相关技术,甚至限制相关人才交流。 国内企业在研发中面临无图纸参考、无技术借鉴、无设备支撑的“三无困境”,研发投入巨大却进展缓慢,28纳米制程的良率始终难以达标,更别提更高精度的14纳米、7纳米光刻机。彼时的中国,确实在光刻机领域陷入了“巧妇难为无米之炊”的被动局面。 但朱教授显然低估了中国打破封锁的决心与速度,短短一年时间,中国光刻机领域就实现了跨越式突破,曾经的“不可能”正在被逐一改写,28纳米制程的研发已全面攻克,上海微电子自主研发的28纳米DUV光刻机实现量产,良率达到国际主流水平,成功打破国外垄断。 核心部件的国产化取得实质性进展:科益虹源自主研发的193nmArF准分子激光器,功率达90W,重复频率6kHz,光谱半高宽0.35pm,满足28nm逻辑量产需求,填补了国内空白;福晶科技的LBO、BBO激光晶体全球市占率超80%,其KBF晶体为中科院EUV光源研发提供了关键支撑,固体激光技术能量转换效率达3.42%,接近商用水平;高精度工作台、光刻胶等曾经的“卡脖子”环节,也实现了从0到1的突破,国产化率大幅提升。 如今的中国,已搭建起从核心部件到整机集成的光刻机自主产业链雏形,不再是依赖进口的被动者,虽然在EUV光刻机等更高端领域仍有差距,但28纳米光刻机的量产,已足以满足国内中高端芯片制造的大部分需求,为半导体产业的自主可控奠定了坚实基础。 更重要的是,中国在光刻机领域的突破,打破了西方的技术封锁神话,证明了只要集中力量、持续攻关,就没有迈不过的技术鸿沟。 朱教授的观点基于当时的技术现状虽有一定参考,但却忽视了中国“集中力量办大事”的制度优势与持续创新的发展韧性,光刻机的研发之路固然漫长,但中国用实际行动证明,“永远造不出”的断言终将沦为历史。 从两弹一星到载人航天,从高铁技术到5G通信,中国从来没有被任何技术封锁吓倒过,现在的中国,正在光刻机领域以惊人的速度追赶,未来必将实现更高精度的自主突破。 你觉得中国多久能实现EUV光刻机的自主研发?面对中国的技术突围,西方的封锁还能持续多久?评论区聊聊呗!