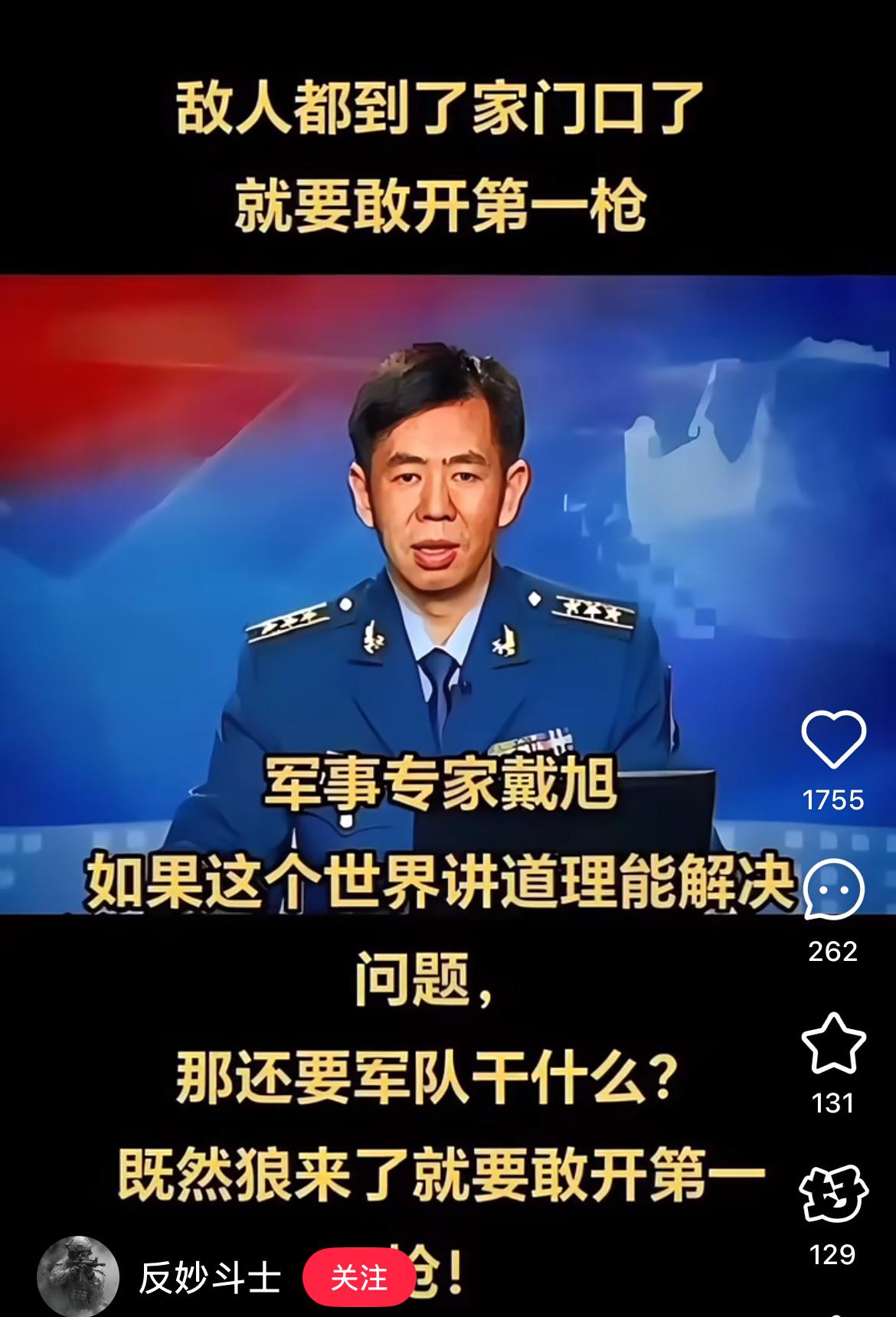

国防大学教授戴旭大校对要不要先开第一枪有这样的见解:“中国不能再沉醉于和平,敌人都打到家门口了,还纠结谁开第一枪有何意义,如果这个世界讲道理能解决问题还拿军队做什么?战争不能在本土发生,要拒敌人于国门之外!” 戴旭的观点,其实并不是在鼓吹战争,而是在提醒一个现实:在国际局势越来越复杂的当下,中国不能再把“和平发展”当成理所当然的背景板。 和平这东西不是别人送的,是靠实力守出来的。至于“第一枪”这个问题,确实该重新思考一下了。 别看现在好像风平浪静,其实暗流涌动。南海、台海、东海,每一块区域都不太平。美国航母来来去去的次数都快比快递还频繁了,日本也频繁搞军演。 甚至连一些平时不怎么“爱出风头”的国家也开始在亚太搅动局势。如果总想着“谁先动手谁就理亏”,那敌人可能早就已经动手了。 只是换了种方式。戴旭的意思很清楚——不能等着别人打我们第一下再反击,等那时候,主动权早就没了。 很多人对“第一枪”这事儿有误解,觉得只要咱不动手,就能站在道义高地上赢得国际支持。但是现实世界里,道义其实挺廉价的。伊拉克、叙利亚、南联盟都有苦说不出。 等他们反应过来,国家已经被拆得七零八落了。国际社会讲的是实力逻辑,不是感情账。你不强,别人根本不会听你讲道理。 戴旭这话其实不是在鼓励主动出击,而是在强调防御的前置性。不是非要打第一枪,而是不能等着最后一枪。 再说回中国的国防政策,其实一直是防御性的,这点在国防白皮书里写得清清楚楚。但防御性不等于被动挨打,更不等于什么事都得等别人先动手。 如今的安全威胁早就不是传统意义上的边境冲突了,而是各种渗透、围堵、技术卡脖子、舆论战和认知战。美国搞“印太战略”。 本质就是想在第一岛链上围住中国,拉一堆盟友来搞“遏制”,哪怕不动枪弹,也能让你喘不过气来。这时候还死守“第一枪”的标准,那就等于把主动权拱手让人。 戴旭说“战争不能在本土发生”,这其实是战略上的一个大原则。历史上但凡战火烧到家门口的国家,没有一个是赢家。抗日战争时期我们伤筋动骨,就是因为敌人进了家门。 朝鲜战争的意义之一,也正是把威胁挡在了鸭绿江之外。中国现在的国力、军力和科技水平都比从前强得多了,完全有能力把潜在威胁控制在国门之外。 关键是要有这个意志和准备,而不是一味地强调“不能挑事”“不能动手”。当然,这并不是说中国要搞什么扩张或者武力解决问题。 实际上,中国在国际上一直都是负责任的大国,不主动挑事,但也不怕事。关键在于,不能为了维持表面上的“和平形象”,就把安全底线往后退个几公里。 现在的战争形态早就不是你打我一下我再打你一下的简单逻辑,而是信息先行、认知作战、灰色地带操作。如果我们总是纠结“谁先开枪”,那敌人完全可以不开枪就把我们逼到墙角。 从现实层面看,中国的军队已经在向现代化、智能化方向快速迈进,强调的是信息主导、体系作战、远程打击。这种战略布局的目标就是——不让战火烧到自家门口。 戴旭所说的“拒敌于国门之外”,并不是一句空话,而是建立在技术、战术、战略和国家意志上的综合判断。防患于未然,主动掌握节奏,才是真正的和平保障。 再看国际上的一些例子,以色列的“铁穹”系统就是典型的“前置防御”,阿联酋、沙特这些国家也在加紧建设反导系统。为的不是打仗,而是让别人知道你打不过我,最好别动手。 这种“威慑力”,比任何一纸协议都更有用。中国也在做类似的事,比如建设航母、推进高超音速武器、加强边境防控,都是防范于未然的体现。 不是为了挑起战争,而是为了不让战争有发生的空间。戴旭的这段话,其实说出了很多人心里没说出口的担忧。在和平的环境里呆久了,容易对风险失去敏感。 可现实不是童话,国际关系也不是讲道理的茶话会。你不准备好,别人就会替你做选择。所以说,不能把“第一枪”当成道德符号看待,而要当成一个战略选项来分析。 不是要不要打,而是要不要让别人有机会先打你。讲到底,真正的和平来自你让别人不敢动你,而不是你一直在说“我们热爱和平”。 戴旭的提醒,不是喊口号,而是敲警钟。希望这个世界真的能讲道理,但如果不讲,那我们也得有不讲道理时候的应对能力。

我是一条虫

要想不被打一枪,第一岛链我们是要控制的,不然随时会被打第一枪,这第一枪可能是核弹,也可能是千枚导弹从第一岛链的敌方基地朝我们齐射,也可能是几百架战机从从日韩菲这些国家同时扑向我们;我们要想不挨第一枪,那就必须掌控第一岛链:从北至南这些岛屿:琉球群岛 台湾 菲律宾极其诸岛;

李先生

赞