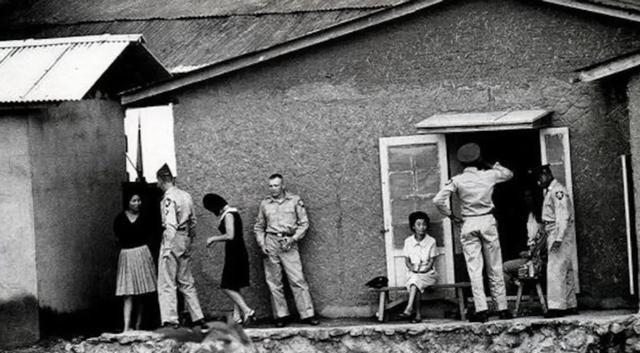

1952年,一名南朝鲜女子给两名美军做完服务后,当着老公的面热情地送大兵们离开。而站在一旁的丈夫双手插兜,满脸愁容,只能低头假装看不见来安慰自己,因为一家人全靠妻子来赚取生活费。 朝鲜战争从1950年6月25日爆发,到1953年7月27日停战,彻底改变了韩国半岛的面貌。战争初期,朝鲜人民军迅速南下,占领汉城,韩国军队节节败退。联合国军以美军为主力介入,仁川登陆后扭转战局,但战线拉锯导致双方伤亡惨重。韩国境内城市几乎全毁,工业设施损失超过80%,农业生产锐减,数百万人流离失所。1953年停战时,韩国人均收入不足100美元,失业率高达50%,粮食短缺让许多家庭靠树皮和野草维生。美军驻扎成为韩国依赖的外援来源,驻军人数峰值达30万,他们的消费注入美元,但也放大社会裂痕。 韩国政府视美军为安全保障和经济支柱,外援占财政收入近80%。为稳固同盟,韩国效仿日占时期模式,设立“特殊慰安队”,将女性列为“第五等军需物资”,排在弹药之后。1951年起,官方文件明确规定此类设施为“军需品”,由警察和地方官员管理。招募多通过虚假广告,如许诺“月薪300美元、包吃住”,实际针对贫困少女。战争中,韩国陆军本部编撰的《后方战史》记录了固定式和移动式慰安所的存在,前者设在后方城镇,后者随军前移,甚至用铁皮桶运送女性到前线。1952年,89名女性服务20.5万军人,平均每日接待6.3人。 经济困境下,女性成为牺牲品。战后韩国急需重建,米价上涨22倍,普通工人月薪仅够几斤米。许多失业丈夫在家,妻子被迫进入营镇换取食物和药品。政府不只默许,还征税并宣传此类行为为“爱国贡献”。据统计,1954年慰安妇人数达1万至3万,汉城警察厅1955年记录显示,与美军发生关系的女性超6万。美军消费刺激局部繁荣,但底层民众仍陷绝境。这种体系虽缓解饥荒,却以女性身体为代价,铸就战后社会隐秘伤疤。韩国国会中甚至有议员建议训练更多女性,以防美军消费转向日本,内务部长回应称已改善“妓女供应”。 营镇设施覆盖全国主要基地周边,女性年龄多在16至25岁。官方提供英语培训和卫生检查,美军供应避孕套和药品,以防疾病扩散。士兵每周发饷,优先用于此类场所。一美元换十斤米,远超当地收入。韩国政府通过“净化运动”管控女性,每周强制性病检测,阳性者隔离治疗,常因青霉素过敏致死。1965年韩美行政协定赋予美军治外法权,士兵罪行鲜获惩处。韩国视此为“民间外交”,前总统朴正熙称此类女性为“外交勇士”。经济上,20世纪60年代此类收入占出口创汇25%,成为国家重建的“润滑剂”。 战争尾声,这些设施扩展至全国。1953年停战后,美军继续驻扎,营镇从临时棚屋演变为固定社区。女性多来自难民营或乡村,被村长或警察征召。官方登记超3万,实际远多。韩国社会对她们歧视深重,称“洋公主”或“第五补给”,地位低于其他性工作者。美军文件称“男女友谊越多,美国越喜欢韩国”。政府教育女性“为国赚汇是爱国”,却忽略她们的健康和权益。1952年那张照片,正是无数个体的缩影,丈夫的无奈源于家庭依赖,妻子的“热情”源于生存压力。战后韩国经济起飞,但底层代价无人问津。 停战后,韩国政府继续纵容营镇扩张。1960年,议员公开呼吁扩大设施,避免美军资金外流。内务部回应已优化供应。1969年尼克松宣布减军,韩国总统朴正熙启动“净化运动”,斥资改善环境,强制女性佩戴编号徽章,每两周检测一次。阳性者监禁注射,死亡案例频发。营镇女性收入虽高,却多被皮条客扣留,新人常被下药应对耻辱。社会视她们为“必要之恶”,报纸称其为“赢美元的前线战士”。至80年代,累计女性达100万,多染性病,终身创伤。美军零容忍政策虽在2014年出台,但早期纵容性暴力。 韩国法院近年承认政府责任。2014年,122名女性起诉获胜,要求每人1000万韩元赔偿。2022年最高法院裁定政府非法运营设施,侵害女性权益。2025年9月,117名受害者首度起诉美军,称其系统性参与剥削。原告忆17岁被骗入行,遭殴打和限制自由。律师指诉讼追究韩美共同责任。这些判决虽晚,却暴露同盟关系中的不平等。