古人“看世界”的底层逻辑:从“天圆地方”说起,藏着三焦纽结的两大玄机

你有没有想过,古人看太阳、看鸡蛋、看天地的时候,眼里不只是“东西”,而是一套藏着规律的“形貌密码”?比如我们常说的“天圆地方”,从来不是简单的“天是圆的、地是方的”——背后藏着古人认识世界的两种核心思路,而这思路的起点,就是“三焦纽结”的两种特殊形貌。

先从最直观的东西说起:太阳、月亮、地球,甚至路边捡到的鸟蛋、恐龙蛋——这些东西有个共同点:它们都有一个“完完整整、不跟别的东西相交”的封闭界面。古人把这种“独一份”的事物叫“孤物独识”,而能撑起“孤物独识”的形貌,正是球与类球体。

你品品,不管是有生命的蛋(比如鸡蛋能孵出小鸡),还是没生命的“蛋”(比如星球),都符合“一个封闭界面裹住自己”的特点。这是古人对“单个事物”最朴素也最本质的观察——不用跟别的东西比,单看它自己,就是“球或类球”的样子。而人类能想到的最大“孤物独识”,就是“天”:从最早觉得天是“半圆的盖子”(盖天论),到后来发现天是“属性轮回的整体”(喧夜论),最后才敲定“天像个大鹅蛋”(浑天论)——这才有了“天圆”的说法。

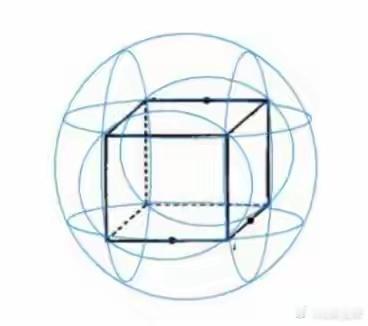

可光看“单个事物”不够啊,人总要研究“两个东西之间的关系”:比如天和地、山和水、风和云。这时候就不能只看“球”了,因为两个球碰在一起,顶多只有一个“接触点”,根本没法形成“界线”“界面”甚至“界体”。古人把研究“事物之间关系”的思路叫“格物致知”,而“格”的核心,就是找“能相互界分的形貌”——这就引出了三焦纽结的第二种特殊形貌:“方”。

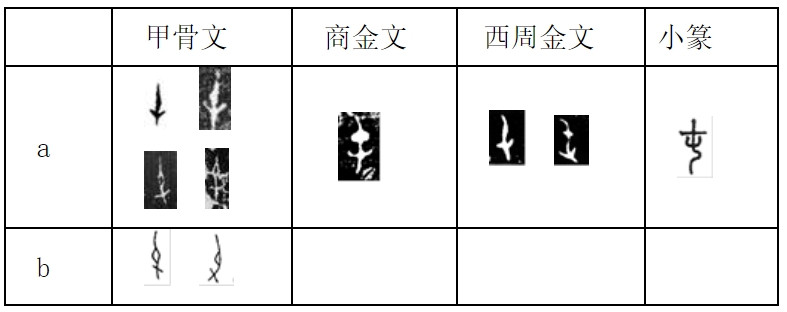

但这个“方”,绝不是数学课本里的正方形、正方体。它是一种“四点六线”的特殊结构:四个界点、六条界线围成一个面,面里面还有两条“际线”,边线和际线能互相转换,像变魔术一样。就这么一张“四点六线”的“结构面”,能拧成第一个“三焦结构体”——也就是三个垂直面拼出来的四面体。

你可能会问,这跟“地方”有啥关系?古人说“地是方的”,难道是把地当成平平整整的方块?当然不是。这个“方”是能“变魔术”的:当“四点六线”的结构拧成“体”的时候,它就像一座山——先天八卦里把它叫“艮”,是天地间第一个“实在的物象”;当它摊成平面的时候,又像平静的水面——八卦里叫“坎”,对应水的“平”;而边线和际线互相转换的过程,一会儿把际线变成边线,一会儿把边线变成际线,像风一样变幻不定——这就是八卦里的“巽”,专门形容风的“无定形、多变”。

说白了,这两种“三焦纽结形貌”,就是古人看世界的“两把钥匙”:

一把是“球与类球体”,用来认识“单个事物”(孤物独识),比如看清“天”是什么样;

另一把是“四点六线的方”,用来研究“事物之间的关系”(格物致知),比如看懂“地”怎么和天呼应,山、水、风怎么跟“地”的结构勾连。

现在再看“天圆地方”,是不是突然不一样了?它不是古人“没见过地球”的误解,而是一套用“形貌”做桥梁的认识论——从单个事物的“圆”,到事物关系的“方”,把天地万物的规律,都藏在了这两种看似简单的“形”里。这大概就是老祖宗的智慧:把复杂的世界,先从“看清楚样子”开始,一步步摸到规律的根。