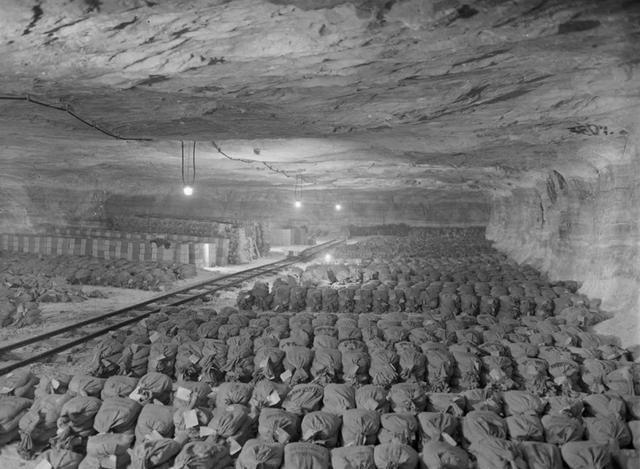

1941年希姆莱参观达豪集中营时,竟带着自己12岁的女儿同行,而他的女儿在集中营里目睹了各种惨状后,不仅表现得很淡定,甚至面对镜头时还保持着微笑,完全与同龄人的心态不同。[无辜笑] 这次参观后,党卫军内部开始称她为“公主”,这个称号伴随了她一生,也成为她永远无法摆脱的历史印记。 希姆莱在家里从不摆官威,他让女儿叫自己“Papa”,给她起小名“皮皮”,即使在1943年斯大林格勒战役最激烈的时候,他还会抽空给女儿打电话,问她今天吃了什么,功课做得怎么样。 但就在同一天他可能刚刚签署了将几百人送进毒气室的命令,这种反差真实存在于他的日常生活中。 古德伦的童年充满了特权,她住在慕尼黑郊外的别墅里,有专门的家庭教师,穿着从巴黎定制的衣服,周围的大人都对她毕恭毕敬,没人告诉她真相。 她曾经问过母亲,为什么隔壁的犹太邻居一家突然搬走了,母亲回答说:“他们去了东边生活,那里更适合他们。”这样的解释,古德伦完全接受了。 在她的认知里,父亲是个为国家付出一切的英雄,集中营不过是管理“敌人”的地方,那些囚犯都是“危险分子”,这套逻辑从小被灌输,已经成为她思维的一部分。 1945年5月希姆莱在逃亡途中被英军抓获,咬碎藏在牙齿里的氰化物自杀,古德伦和母亲被送进盟军拘留营,在那里待了四年。 纽伦堡审判期间,检察官出示了数百份文件,包括希姆莱亲笔签署的屠杀命令,以及集中营幸存者的证词,这些证据清楚地表明,他主导了对数百万人的系统性屠杀。 但古德伦看完这些材料后,只是平静地说:“这些都是伪造的,我父亲不可能做这种事。”她拒绝相信档案里的每一个字。 获释后她改名换姓,在慕尼黑找了份秘书工作,但她从未真正远离过去,1951年她加入了一个叫“沉默援助”的组织,专门帮助逃亡的纳粹战犯。 这个组织为躲藏的前党卫军成员提供假身份证件,帮他们偷渡到南美,古德伦负责筹集资金和联络安全屋。她觉得这些人都是“被冤枉的爱国者”。 20世纪60年代,以色列情报机构摩萨德发现了她的活动,他们监控了她两年,试图通过她找到更多逃犯的线索。但古德伦很谨慎,从不留下书面记录。 1980年代有记者采访她,问她如何看待父亲在历史上的角色,她说:“我父亲是个好人,是个好父亲。历史会证明他的清白。” 她一直住在慕尼黑郊外的公寓里,墙上挂着父亲的照片,每年希姆莱的忌日,她都会去墓地献花,她从未结婚,也没有孩子,把全部精力都用在为父亲“正名”上。 2011年一家德国媒体曝光她仍在资助极右翼组织,报道发出后,引发了公众抗议,要求政府取消她的养老金,但法律上找不到依据,因为她本人没有犯罪记录。 她的故事让人看到,当一个孩子从小被灌输扭曲的价值观,又被亲情紧紧包裹时,即使面对铁证如山的事实,也可能拒绝承认真相,这不是智力问题,而是情感认知完全被固化了。 网友们议论纷纷: “我的天啊,看完真的后背发凉。一个12岁的小女孩看到那种场面居然在笑,这得是从小被洗脑成什么样了,她爸是恶魔,她也是个小恶魔,一点也不值得同情。” “细思极恐,这就是极端教育下的产物,她眼里她爸是个好父亲,但对别人来说就是刽子手,说明孩子的世界观完全是父母塑造的,家庭教育太重要了。” “我觉得不能全怪她,她生在那样的家庭,从小接受的就是那种教育,她根本没机会接触正常的世界观,她也是个悲剧产物,一辈子活在她爸的阴影里。” “希姆莱这种人就是典型的双面人,对家人如春天般温暖,对其他人如寒冬般残酷,这种人格分裂才是最可怕的,说明他根本不觉得屠杀是错的。” “历史真的不能被遗忘!‘纳粹公主’的故事就是最好的反面教材,提醒我们极端民族主义和仇恨教育会把人变成鬼。” 看完“纳粹公主”的故事,你觉得古德伦是值得同情的悲剧产物,还是必须谴责的共犯者,为什么她一生都无法醒悟? 官方信源:美国大屠杀纪念博物馆