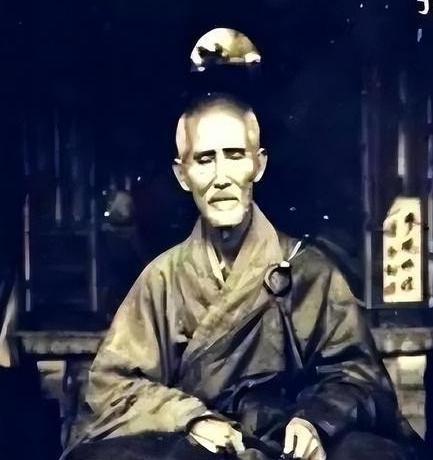

1943年初,蒋介石拜会了104岁的虚云大师,询问抗日战争的结果,大师听后不语,从怀里掏出一张白纸,并先后剪出了三个字。[无辜笑] 十、卍、日,剪完后便放下剪刀,不再多言。 两年多后1943年9月意大利投降,其国旗主体是十字,1945年5月德国战败,纳粹旗帜上是卍字符号,同年8月日本宣布投降,国旗就是一个红日,三个轴心国的败亡顺序,确实与当年剪纸的顺序一致。 这段往事后来被很多人传颂,但虚云本人从未拿它当作炫耀的资本,对他来说,这不是什么神机妙算,而是基于对时局的判断,意大利国力最弱先崩溃,德国深陷两线作战难以为继,日本战线拉得太长后勤跟不上。 虚云真正在意的,是他一生坚守的“戒”,这个字不是约束,而是对人性弱点的清醒认识。 1953年新中国准备成立佛教协会,多位领导和佛教界人士都认为虚云德高望重,应该担任会长,当时他在佛教界的地位无人能及。 但虚云坚持推辞,理由很实在,自己年事已高,精力不济,不如让更年轻的圆瑛法师来担任,有人劝他挂个名也好,他说挂名更不必要,名分这种东西对修行没有任何帮助。 这就是他理解的“戒贪”,不贪恋权位,不在乎虚名,该退的时候就退。 1913年民国刚建立,西藏部分僧侣和官员对新政权心存疑虑,一批人滞留在北京雍和宫迟迟不肯离开,双方僵持不下,气氛紧张。 虚云当时只是个普通僧人,但他主动请缨去做沟通工作,他没有跟对方讲大道理,而是拿出账本,逐条记录着自己为西藏雪灾筹备的粮食、药品和衣物。 他说灾区需要这些物资,希望大家能尽快回去安排发放,西藏方面的人看到账本上的明细,知道这不是空话,态度逐渐缓和,最终平稳离京,这件事没有动用任何强制手段,却化解了一场可能的冲突。 这是他的“戒嗔”,遇事不急不躁,用实际行动而非情绪来解决问题。 抗战时期虚云做了一个在当时极具争议的决定,把寺院里的铜像铜钟都熔了,铸成子弹和医疗器械支援前线。 有居士质疑这么做是不是不敬佛法,虚云的回答很直接:佛像是铜做的,但佛不在铜里,现在国难当头,人都活不下去了,留着铜像有什么用,救活一个人,比供奉一百尊佛像更有功德。 他还组织僧众成立救护队,到前线抬伤员、运物资,有人说出家人应该远离杀戮,他说正因为是出家人,才更应该救苦救难。 这是他的“戒痴”,不执着于形式,不被表面的教条束缚,在大是大非面前看得清楚。 1959年虚云在江西云居山圆寂,临终前有弟子问他有什么话要留下,他只写了一个字,戒。 回过头看1943年那次会面,虚云之所以只剪纸不说话,可能是因为他知道战争的胜负不取决于预言,而取决于人心,当一个国家的人民愿意抛家舍业去抵抗侵略,当无数普通人选择站出来而不是躲起来,结局其实已经注定。 虚云这一生,从不贪图名利,遇事不轻易动怒,面对原则问题从不糊涂,这三个“戒”字,不是什么高深的佛法,而是最朴素的处世智慧。 网友们感慨万千: “不管预言是真是假,大师‘戒贪嗔痴’的智慧是实实在在的,放现在也一样,多少人就败在这三个字上,值得天天自省。” “最佩服的是熔佛像捐给前线!这说明真正的信仰不是搞形式主义,而是心里装着苍生。现在好多寺庙就知道收香火钱,对比太鲜明了。” “我爷爷以前说过,虚云老和尚是真正得道的高僧,不是那种装神弄鬼的。他一生吃的苦,办的实事,一般人根本做不到。” “老蒋没听懂就对了,他心里只想着胜负权谋,大师的境界是慈悲和大道,早就超越输赢了。这才是真正的降维打击。” 在生活中,“戒贪、戒嗔、戒痴”哪一条对你来说最难做到? 官方信源:中国佛教协会