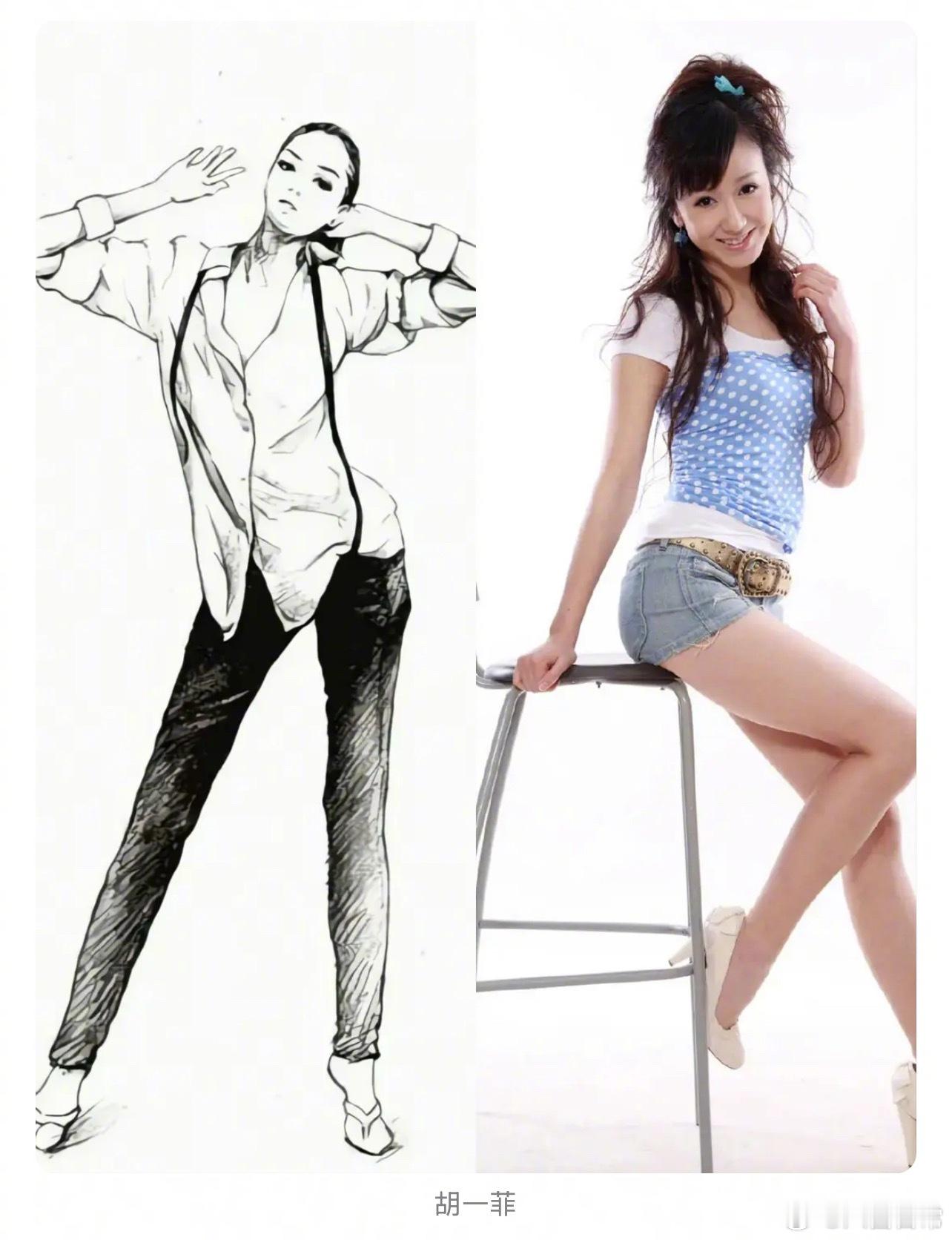

“第一代国民媳妇,与富豪丈夫一见钟情,曾被婆婆嫌弃不像刘慧芳,如今59岁仍是顶流。” 光看标题我就忍不住点了进去。 一方面是好奇她的传奇人生,另一方面嘛,说实话,我对“婆媳关系”这四个字天生敏感。因为咱们身边但凡有点家庭经验的,都知道婆媳这道坎儿,真不是闹着玩的。 信息来源:澎湃新闻《第一代“国民媳妇”,与富豪丈夫一见钟情,曾被婆婆嫌弃不像“刘慧芳”,如今59岁仍是顶流》 结果这一看,竟看出了点感动。 甚至让我对“家”这个字,有了更深的理解。 故事的起点是1996年。那会儿的张凯丽正红,《渴望》里那个坚强又善良的刘慧芳让她成了全国人民的“好媳妇”代表。可现实里的她,却也要面对最典型的中国式考验——婆婆要来同住。 我敢打赌,不管谁遇到这种事,心里都得咯噔一下。 老人家要从老家来北京住,儿媳妇第一个反应一般都是:“要不咱分开住吧?” 张凯丽当时的想法很实际——她担心生活习惯不同,怕摩擦、怕尴尬。于是她大手一挥,打算干脆给婆婆买套房,离得近但各自独立。说实话,这想法挺现代,也挺体面。 可她丈夫张建全的态度,却让我意外——他坚决不同意。 “妈大老远来北京,不就是为了能跟我们多待一会儿?要是光住隔壁,那还算一家人吗?” 看似一句话,却戳中了很多人的心。 男人有时候简单得很,母亲对他们而言,不是“生活安排”,而是情感寄托。 而女人呢?往往更注重生活的舒适和平衡。 两种出发点都没错,但立场不同,就容易“杠上”。 结果,张凯丽选择了妥协。 她让婆婆住进了家里,也由此开启了一段“婆媳试炼记”。 婆婆刚到北京那阵子,家里的气氛可以说有点“微妙”。 婆婆话少,不打扰;张凯丽忙,不多言。两个人都在“懂事”,可懂事太多,有时候反而让家里没了温度。 这让我想到很多现实中的场景: 媳妇怕被说“顶嘴”,所以凡事忍着; 婆婆怕儿媳嫌烦,于是凡事装糊涂。 看上去平和,实际上谁都不放松。 张凯丽那会儿天天拍戏,深夜才回家。每次一进门,都能看到婆婆还没睡,坐在沙发上打毛衣。她问:“妈,还没睡啊?” 婆婆总是笑笑:“没事,我睡不着,正好织点儿毛线。” 后来她才知道,婆婆其实是怕她太晚回家不安全,想等她。 那一刻,她有点酸,也有点愧疚——原来这份沉默的“拘谨”,背后是爱。 这让我想到我自己家的经历。 我妈和我奶奶当年住在一起的时候,也闹过小别扭。 但回头看,那些所谓的“摩擦”,不都是因为彼此都太在意、又不懂怎么表达吗? 有时候一句“别做了,我来”,比一百句“您歇着吧”都更暖心。 感情的转折总是悄无声息。 那天,张凯丽拍戏回家特别晚,累得不想动。 一开锅盖,发现饭菜还热着。 婆婆从厨房出来,笑着说:“我又热了两遍,怕你回家吃凉的。” 就是这一句简单的话,彻底融化了她的防备。 她开始调整自己的节奏,主动陪婆婆聊天、帮忙干活。 两人渐渐有了话题,从电视剧聊到家常,从邻里八卦聊到人生感悟。 婆婆还特别细心。张凯丽喜欢吃的菜,她都记得清清楚楚; 天一冷,她提前拿出围巾; 甚至连药盒里剩几颗降压药,她都一眼能看出来。 你看,感情其实不靠“表达爱”,而是靠“默默在意”。 有时候那一碗热汤、一双洗干净的袜子,比甜言蜜语更有力量。 这让我想到一句话: “婆媳之间最美的状态,不是相互称赞,而是彼此惦记。” 后来,他们家的阵容越来越壮大—— 张凯丽的父母、大姨也陆续搬来了北京。 本来三室一厅的小家,一下变成了热闹的“大家庭”。 有人可能会觉得那样太挤、太乱,可偏偏他们家的生活越过越有滋味。 婆婆成了“家里的总管”,掌握每个人的口味与作息。 早上谁爱喝豆浆、谁要吃稀饭,她一清二楚; 晚上全家人围坐一桌,饭香、笑声、故事,一锅炖在一起。 邻居听到屋里的笑声,还打趣说:“这家天天像过年。” 其实我特别喜欢这种场景。 一个家最打动人的地方,从来不是房子的大小,而是那股“人气”—— 有人做饭,有人唠嗑,有人被惦记。 那才是家的真正意义。 对此大家有什么看法?欢迎在评论区留言!