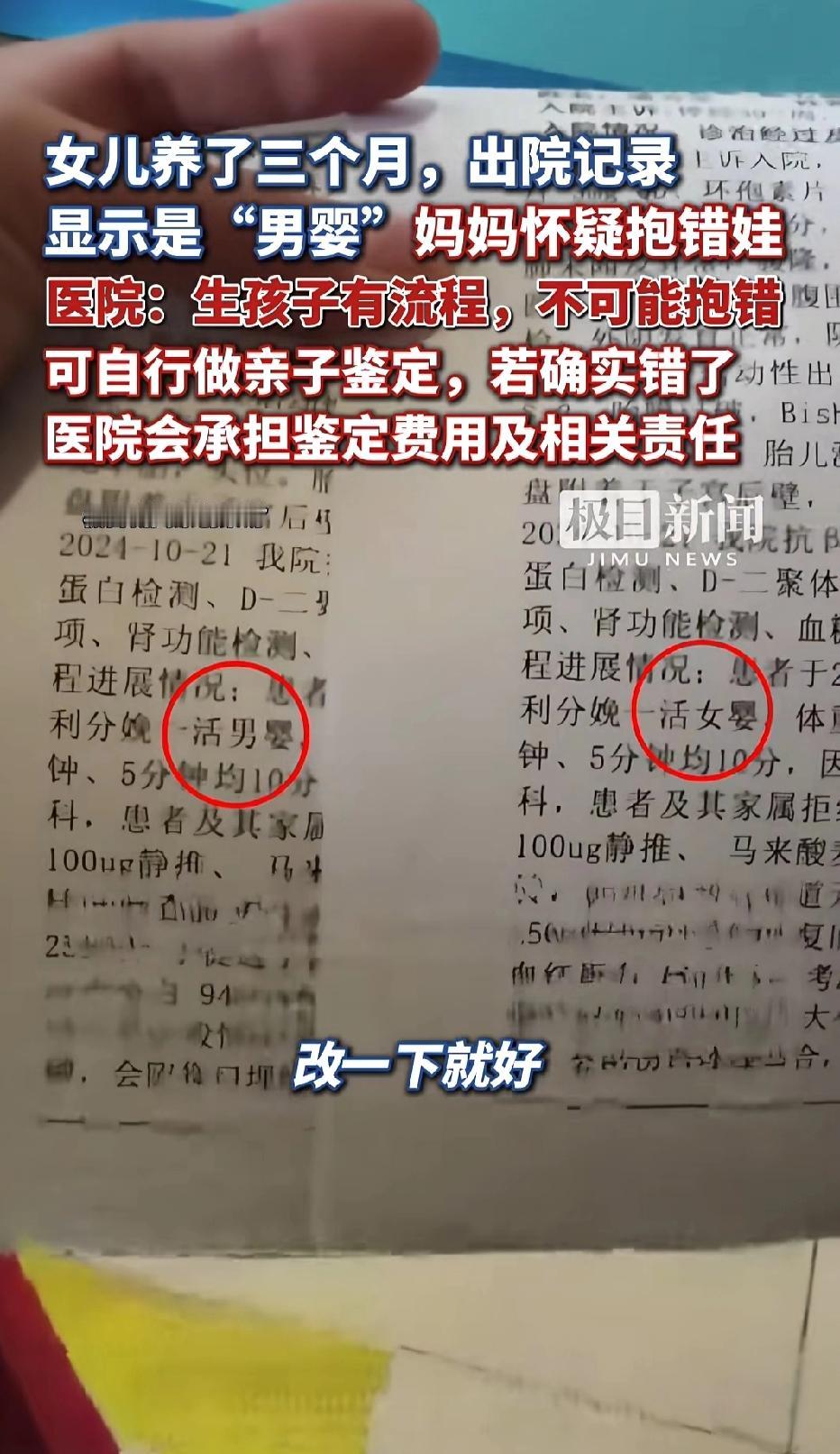

[微风]11月10日发布,海南一女子生下女儿,回家养了3个月,突然发现出院记录上,写着“分娩一活男婴”,再加上那天有2人生孩子,她怀疑是不是抱错孩子了,到医院询问医生说是打错了,改一下就好了,见女子不信,医院解释:"生产后医护人员会第一时间告知婴儿性别,没有抱错的可能性,文书上性别错误是有可能的。" (信源:新京报——养了3个月的女儿出院记录是“男婴”?女子怀疑孩子被抱错) 张女士在海口某医院顺产生下女儿,住院 3 天后出院,当时护士把裹着粉红花被的婴儿抱给她,笑着说 “是个小公主,皮肤真白”。 回家后,她每天给孩子喂奶、换尿布、拍嗝,看着女儿从皱巴巴的小不点,长到会咯咯笑、会抓着她的手指蹬腿,心里满是欢喜。 要不是这次整理单据,她根本不会想到,出院记录上会出现这么大的 “乌龙”。 “我当时手都在抖,反复看了三遍‘活男婴’那三个字,眼泪一下子就下来了。” 张女士后来跟朋友说,她抱着女儿坐在沙发上,越想越怕:生产那天,同一间病房的李女士比她早 2 小时生了个儿子,会不会护士抱孩子洗澡时,把两个孩子弄混了? 她赶紧找出女儿的出生证明,上面写着 “女”,可出院记录是医院存档的正式文书,怎么会和出生证明不一致? 第二天一早,张女士让老公请假看孩子,自己揣着出院记录和出生证明,匆匆赶到医院产科。 接诊的王医生看了单子,先是愣了一下,接着笑着说:“哎呀,这就是笔误,当时护士登记的时候可能忙晕了,写错了性别。我给你改过来,再盖个章就行,别大惊小怪的。” “改过来就行?” 张女士急得提高了声音,“我孩子都养了 3 个月了,万一真抱错了怎么办?那天还有个产妇生了儿子,你们怎么确定没弄错?” 王医生脸上的笑容淡了些,解释说:“生产后,护士会第一时间给婴儿戴手环,手环上有妈妈的名字、床号和婴儿性别,洗澡、检查都不会摘下来。而且每天都会核对好几次,怎么可能抱错?文书上性别写错是常有的事,忙的时候难免疏忽。” 可张女士根本放不下心。她想起女儿刚出生时,自己因为麻药劲没退,迷迷糊糊没看清孩子;想起出院时李女士的婆婆抱着儿子,还跟她开玩笑 “以后让俩孩子当朋友”;甚至开始对照女儿的长相 —— 眼睛像老公,鼻子像自己,可万一抱错的孩子也有相似特征呢? 她坚持要医院给个说法,“不能一句笔误就打发我,我要确认孩子到底是不是我的。” 这里给大家科普个医疗常识:根据《病历书写基本规范》,医疗文书必须客观、真实、准确,像性别、出生日期这类关键信息,写错后不能简单涂改,需要医生在修改处签名并注明修改日期,同时还要有相应的情况说明。 更重要的是,新生儿出生后,医院会通过 “双核对” 确认身份:一是婴儿手环与母亲手环的信息一致,二是医护人员会让母亲或家属确认婴儿性别、外貌特征,避免抱错。 在张女士的强烈要求下,医院调出了当时的监控和护理记录。 监控显示,张女士的女儿出生后,护士立即给她戴上了写有 “张 XX 之女” 的粉色手环,洗澡时全程有护士陪同,手环从未摘下;护理记录上,每天都有 “核对婴儿身份,确认性别女” 的登记,还有张女士老公的签名。 至于出院记录的错误,医院承认是当时负责录入的护士,误把张女士的信息和李女士的混淆,导致性别填错,属于 “信息录入失误”。 “就算监控证明没抱错,可这么重要的文书都能写错,我怎么相信你们其他治疗环节没问题?” 张女士还是很生气,要求医院出具书面道歉信,并重新开具准确的出院记录,同时承诺以后会加强信息核对。 医院最终同意了她的要求,当天就给她换了新的出院记录,产科主任还亲自跟她道歉,解释会对涉事护士进行批评教育,并组织全员学习病历书写规范。 这件事后来被张女士发在本地母婴群里,引来了很多宝妈的共鸣。有宝妈说:“我当时的出院记录,把孩子的体重写错了,还好我及时发现改了,不然以后打疫苗都麻烦。” 还有宝妈分享:“生娃后一定要仔细核对所有单据,尤其是出生证明、疫苗本这些,错一个字都可能影响孩子上学。” 现在,张女士每次给女儿换衣服,都会下意识看看她手腕上小时候戴手环的地方,心里还是会有点后怕。 “不是不信任医院,而是这种‘笔误’太吓人了,万一真的抱错了,对两个家庭都是一辈子的伤害。” 她也提醒身边的宝妈,生产后一定要亲自确认孩子的性别和特征,仔细核对所有医疗文书,发现问题及时跟医院沟通,别因为 “怕麻烦” 耽误了。 其实医院的 “笔误” 看似小事,却关乎患者的权益和信任。医疗工作容不得半点疏忽,尤其是涉及新生儿身份的信息,每一个字都要严谨再严谨。 而作为家长,及时核对、积极沟通,也是保护孩子和自己权益的重要方式。