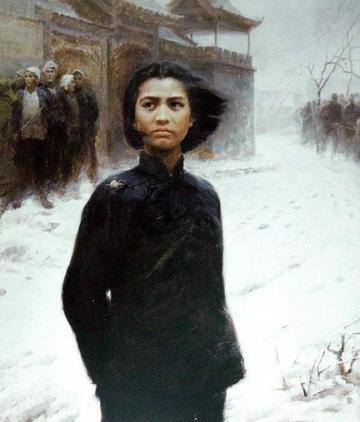

[太阳]一个记者去美国问江姐的儿子彭云,怎么不回国?快70的老先生头发花白,在大学办公室里回复:“我只是更适应这里的学术环境。”这句听着是不是有点别扭,但你把事捋一遍,就不是那味了,他母亲在渣滓洞里用竹签蘸棉花灰给他写托孤信,盼他“为新中国做出贡献”。 (信息来源:百度百科——彭云) 1946 年的春天,四川成都迎来了一个特殊的小生命 —— 彭云。他的到来,从一开始就和一段沉甸甸的历史绑在了一起。 那时,他的母亲正为心中的理想奔波忙碌,可动荡的革命形势容不得太多温情,一岁多的彭云不得不和母亲分开,被托付给家人照顾。 那些风雨飘摇的日子里,抚养他的亲人像守护小树苗一样护着他,用温柔和坚韧为他撑起一片安稳的成长天地。 也正是在这样的耳濡目染中,彭云早早知道了母亲的信仰与追求,那句 “为国家发展贡献力量” 的嘱托,悄悄在他心里扎了根。 从小到大,彭云身上都带着这份特殊的“精神印记”。他把对母亲的思念和那份沉甸甸的嘱托,化作学习的劲头,学业像开了外挂,不仅天赋出众,还特别能吃苦,成绩常年稳居前列。 时间来到1965 年,凭借着拔尖的成绩,彭云成了四川理科领域的“黑马”,顺利拿到了知名军事工程院校的入场券。 有意思的是,当时他的身高、视力等指标没完全达到学校的常规体检标准,可学校一看这孩子又优秀又有特殊背景,干脆破格录取了他。 这份特殊的认可,也让彭云心里“用知识报国”的想法更坚定了。 1977年,国家恢复研究生考试制度,这对彭云来说简直是天赐良机。他凭着扎实的学识储备,一路过关斩将,成功考上中科院计算技术研究所的研究生,踏上学术深造的新旅程。 后来,随着国家对外交流的大门越开越大,彭云又抓住了公派赴美学习的机会,先后在密歇根韦恩州立大学、马里兰大学攻读硕士和博士学位。 在异国的学术殿堂里,他像海绵吸水一样疯狂汲取知识,尤其在人工智能、神经网络这些前沿领域下足了功夫,学术能力不断提升,研究成果也慢慢在业内有了名气。 1987 年,学有所成的彭云满怀着回报祖国的热情回到了国内,进入中科院软件所搞科研。他当时满脑子都是想把在国外学到的东西用起来,为国家的科技发展出一份力。 可计划赶不上变化,一年多以后,美国一家有名的出版社盯上了他的博士论文,觉得特别有学术价值,专门邀请他当第一作者,出版相关领域的专著。 这下彭云犯了难,出版专著不光是对自己学术成果的肯定,还能把前沿研究分享给更多人,推动整个领域的发展。纠结来纠结去,他最终还是决定再去一趟美国,专心把这本专著写完。 谁也没想到,这次美国之行竟成了彭云学术道路上的“关键转折”。 专著出版后,他的学术能力一下子被美国马里兰大学巴尔的摩分校看中了,学校热情邀请他留在计算机系任教。 在这所高校里,彭云找到了最适合自己的节奏,能安安心心地搞前沿科研,还能培养专业人才。刚好那时他的妻子也去美国继续深造,一家人慢慢就在当地稳定了下来。 之后的很多年里,彭云在学术圈一直保持着踏实严谨的态度,一头扎进人工智能和计算机相关研究里。 功夫不负有心人,他最后成了这所大学计算机系的终身教授,教出了很多优秀学生,学术成果在国际上也得到了不少认可。 不过,就算长期待在国外,彭云心里始终牵挂着祖国,也总琢磨着怎么实现母亲当年的遗愿。 面对有人问为何留在海外,他说得特别实在:不是不想回国,而是当时国外的学术环境更符合自己的研究方向,氛围也更适合沉下心做中间阶段的深入探索,能让他更专注搞科研。 他常说,母亲的嘱托是自己一辈子的信念,“做人要正派,做学问要努力,这是我一直守着的规矩。只是比起直接回国,我在海外更多靠学术研究、培养人才为行业出力,总觉得离母亲的期望还差一截,只做到了一半”。 现在,彭云已经步入古稀之年,可他还在学术领域发挥余热,继续忙着教学和科研。这些年,祖国的科技实力和国力越来越强,彭云回国的念头也越发强烈。 令人欣慰的是,他的儿子彭壮壮接过“接力棒”,从美国普林斯顿大学拿到博士学位后,毫不犹豫回国,在北京投身电信和高科技行业工作,用实际行动实现祖辈的理想。 彭云这一辈子,就像在学术道路上追着光前行。 他的选择曾让有些人有不同看法,可随着时间推移大家慢慢明白,不管是当初想回国效力的初心,还是后来在海外深耕学术的坚持,核心都是围绕用知识贡献力量这个初心。 这份初心既是对母亲遗愿的传承,也是一代知识分子在时代浪潮里用自己的方式写下的关于个人理想与家国情怀的生动故事。

![好好好![抠鼻]赢麻了~[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/6110118461157526814.jpg?id=0)