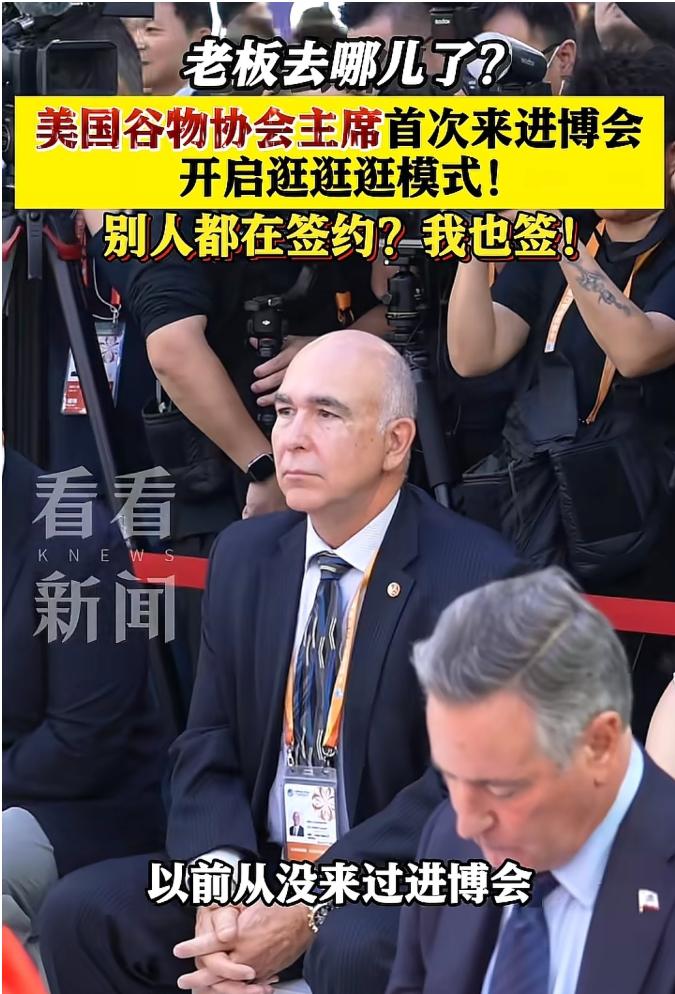

美国谷物协会主席第一次来进博会,直接被现场规模吓傻了。他自己都承认,从来没见过这么多国家、这么多企业挤在一个地方推销产品,看得他眼花缭乱。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 曾几何时,美国农民靠着先进的农业技术、广阔的耕地和全球市场的垄断地位,几乎可以“躺赚”。大豆、玉米、小麦出口到全世界,利润稳得像银行存款一样。 你种多少,别人就买多少,根本不用操心市场有多激烈。美国农业,就像一个吃着自家玉米饼,喝着自家牛奶,还能顺手赚美元的老玩家,日子过得轻松又自在。 但现在,这种日子一去不复返了。巴西、阿根廷、乌克兰这些国家,早就不是美国眼里的“可有可无的小弟”了。他们在农业生产上同样不落下风,甚至在某些作物上直接追赶或者超越美国。 更关键的是,他们主动开拓市场,尤其盯上了中国这个全球最大的粮食进口国。进博会,就是他们的舞台。 你想想,一个展台挨着一个展台,巴西的大豆、阿根廷的玉米、中国进口商的采购眼光……美国传统的“出口第一把手”地位,被挤得连招呼都打不到。 以前,美国农民可以坐在家里看新闻、喝咖啡,放心地等着合同落地,现在他们不得不亲自跑市场,甚至要学着做营销、了解买家的口味、甚至参与品牌塑造。 而中国市场的变化尤为明显。中国进口粮食的需求量巨大,几乎是全球粮食的最大买家。对巴西、阿根廷来说,这是天赐良机。 你看看进博会的现场,巴西的展台上,大豆不仅卖得漂亮,还带了各种加工产品,甚至有针对中国消费者的包装设计; 阿根廷的玉米展示,不只是原粮,还有玉米片、玉米油等深加工产品,直接告诉买家:“我们不仅有粮,还有附加值。” 相比之下,美国展台显得有点保守,虽然量大,但缺少针对性和灵活性。这就是典型的“轻松赚惯了的人,突然发现别人全力追赶”的心态落差。 其实,这也是一个很现实的商业逻辑问题。全球农业市场不再是简单的供应和需求关系,而是竞争、创新、品牌、市场拓展综合在一起的综合战场。 你不主动,别人就会抢先一步。美国农民过去的优势,不是永远的护城河,它只是时间和环境的产物。一旦竞争对手学会利用市场规则,主动出击,优势就会被削弱。 说回进博会,这位美国谷物协会主席的震惊,背后折射的是整个美国农业的“醒悟时刻”。过去的习惯和优势,已经不能保证未来的市场地位。 农产品出口,不再只是靠数量和产量就能赢,而是要靠品牌、质量、服务、渠道,甚至文化理解和创新包装。 你种的再好,也要有人看到你的优势才行。否则,巴西、阿根廷早就把你的份额抢走了,还可能连影子都看不到。 更有意思的是,这种变化对普通消费者其实是好事。竞争多了,产品多了,价格有了弹性,品质也会提高。中国市场上,越来越多的选择意味着进口商和消费者可以挑选更符合需求的粮食产品。 长期来看,美国农民想要保持利润,必须改变策略,不只是种地,还要懂市场、懂品牌、懂出口策略,甚至得懂点国际政治经济的走向。以前的“躺赚时代”,已经结束了,适者生存,才是现在的游戏规则。 所以,进博会现场的那一幕,并不是简单的视觉冲击,而是全球农业格局变化的缩影。美国农民面临的,不只是眼前市场份额的下降,更是一个必须转型的时代命题。 谁能抓住市场趋势,谁能理解客户需求,谁能主动出击,谁就能在未来继续立于不败之地。 那种“种地就能赚钱”的老思路,已经成为历史;那种“你只管种,别人自然会来买”的逻辑,正在被全球市场一刀切掉。 从某种角度看,这也给所有习惯靠老办法赚钱的人提了个醒:不要以为过去的优势永远稳固,不要以为别人会自觉给你留位置。 进博会上的热闹场面,其实是一堂生动的课,你要么主动适应市场变化,要么被新玩家挤下去。 美国农民的焦虑,其实也是一个普遍现象,当别人行动起来,你还按老套路走,输的不只是市场份额,还有成长的机会。 最后,你要是从个人角度看这件事,其实有点像职场或者生意里的缩影。曾经你在公司里稳坐头把交椅,业务顺手赚大钱,可一旦竞争对手学会新技能、新工具、新模式,你不更新自己,就很容易被挤出去。 美国农民的“进博会初体验”,其实就是给全世界的一记提醒,市场永远在变,谁停下脚步,谁就得被别人超车。 美国谷物协会主席的惊讶,不只是“眼花缭乱”,而是一种市场规则变化下的真实反应。美国农民曾经的轻松时代已经过去,全球竞争格局已经发生了根本改变。 未来想继续赚大钱,不光要会种地,还得会卖、会包装、会拓展市场、会了解客户、会创新。 只有主动出击,才能在新的全球农业舞台上继续站稳脚跟,否则,就只能看着别人笑着抢走你的市场份额了。