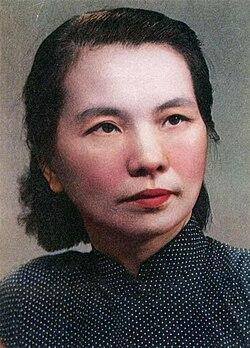

那天,提到继母朱枫,85岁的阿菊声音依旧冷硬:“我不想再提她。”一句话,让人心头一紧。 继母朱枫在阿菊心里,那既是“救命恩人”,也是“毁家之人”。朱枫第一次走进阿菊的家,是1946年。那年阿菊十四岁,刚失去母亲。 朱枫披着浅色披肩,模样温柔,说话轻声细语。谁会想到,一个如此体面的女人,几年后会在台北的刑场上挺胸赴死? 结婚后,朱枫并非高高在上的继母。阿菊生病,她彻夜端着热毛巾降温;阿菊出嫁,她亲手做嫁衣,针脚细得像雨丝。 台北的冬夜冷得透骨,她总是第一个起床烧热水,给全家人暖手。 但是,情分越深,伤得越重。 1950年春节前,朱枫收到来自香港的暗号。组织需要她潜入台湾,与“密使一号”吴石建立秘密联络。 45岁的她轻轻说了句:“阿菊啊,我过来陪你,你别想太多。”可那时所有人都不知道,她来台的真正意义,是一场无法回头的赴死之旅。 朱枫的“药店之行”是伪装。每个周六,她会换上一件朴素旗袍,提着装饼干的小铁盒,从阿菊家出门。 无人知晓,那盒子里藏着缩微胶卷,国民党海空军部署图、台湾机场跑道长度、军需后勤数据……每一份情报,都需要她带着生命穿过特务的监视网络。 真正的破口,荒诞得像个随手的习惯。她曾把阿菊家的电话号码写在一张台币上,以防紧急时联络。就是这张钞票,让特务顺藤摸瓜找到了她的住处。 1950年2月,蔡孝乾叛变,几乎把整个台湾地下情报网出卖干净。 朱枫身份暴露,被迫逃往舟山,距离她的故乡宁波只有一海之隔。她躲在一间小屋里,听外面风声如刀,却知道那不是救赎,而是倒计时。 被捕的第二天清晨,她在牢房里悄悄把身上的金饰掰碎吞下,她想死在消息泄露之前。这是她最后的倔强。 但是,她被硬生生抢救回来,只能迎来更残酷的逼供。 6月10日,台北马场町刑场。朱枫穿着那件碎花旗袍,她昂着头喊出口号,七发子弹击穿胸膛。 那时的阿菊,抱着孩子坐在台北的出租屋里,听见外头传来军车的轰鸣。她直觉那和自己“家里那位”有关,却不敢问,不敢想,更不敢哭。 因为在那个年代,哭声都可能被当成罪证。 她不是不敬,不恨,只是太苦。她一家被关押、审讯、监视,孩子在学校被指着鼻子骂“赤匪的种”。几十年里,她见不得旗袍,听不得“朱”这个姓,连做梦都在逃。 人们推崇朱枫的坚定、勇敢、壮烈,可阿菊看到的,是被特务捣得一地稀碎的家,是十几年的恐惧、羞辱和自责。 “她救了国家,可毁了我们。” 这是阿菊最真实的心声。 2001年,朱枫就义的照片浮出水面。那照片里的女人眉眼从容,组织顺着线索找到了她被掩埋的角落,台北郊外一个无名墓坑。 2010年12月,她的骨灰被带回宁波。外孙女徐云初捧着骨灰盒,轻声说:“外婆,我们回家了。” 站在墓前的阿菊沉默许久,只说了一句:“她那样的人,总要有人记住。” 那一刻,八十五岁的阿菊终于放下了半生的阴霾。 她说:“我不想再提她。” 可谁都听得出来,那不是恨,而是疼。 朱枫用生命捍卫信仰,阿菊用沉默守住生活。两种勇气,两种悲哀,也两种不可被轻易评判的人性。 历史记住了朱枫,也别忘了,英雄背后那些普通人的伤痕。