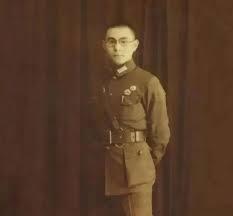

吴石的后人有点意思,明明父亲是潜伏台湾的烈士,大名鼎鼎的“密使一号”,儿子吴韶成在河南却格外低调。一个人一辈子要多沉得住气,在烈士之子这四个字前面,悄无声息地把半生走过去。 1949年8月,南京气氛沉闷得像要下雨。吴石收拾好行装,把日历撕下一角,伏在桌上写下六个字:“有事找何康。”纸条叠好,塞进16岁儿子手心。 少年还想追问,他只是拍了拍儿子的肩:“好好读书,照顾母亲。” 那时的吴韶成只知道,父亲是国民党陆军中将,做的是“很要紧的事”。他不知道,这位曾任国防部参谋次长、掌握台湾防务机密的中将,已经悄悄接下了中共中央交付的任务,赴台潜伏,打入敌军核心,为解放台湾送出第一手情报,“密使一号”由此得名。 船离下关码头那天,江风很大。吴石站在甲板上,看着江水东去,心里明白,这可能是与家人的最后一面。 纸条上的“何康”,不是普通熟人,而是当时负责隐蔽战线工作的老同志,是他给家人留下的唯一“备用通道”。 做这种选择的人,清楚风险意味着什么:一旦暴露,不只是身死,还有家破。 到台湾后,他以军中高官的身份出入军政要地,把日军遗留下来的防御工事、海空兵力部署、重要港口布防,一点一点记下来,通过地下党组织秘密送往大陆。 每送出一份情报,刀就往自己脖子上挪近一寸。1950年,叛徒出卖组织,台湾地下党遭严重破坏,吴石被捕。 在台北马场町刑场行刑前,他整理好军装,留下绝笔诗,自称“聊以告慰九泉”,转身走向刑场。那个曾经权势显赫的将军,最终以共产党秘密情报员的身份,倒在异乡土地。 消息辗转传回南京时,吴韶成已经17岁。之后,他照着纸条去找何康,组织安排他离开南京,去了河南一座普通工厂。 从那时起,河南的工友们眼里,他只是个话不多、干活不要命的年轻人:夜里加班抢修设备,他第一个爬上脚手架;发高烧了,还蹲在车床旁记参数,师傅骂他,他笑笑:“没事,多干点心里踏实。” 有年汛期,车间检修任务重,他把探亲假退掉,把给母亲买布料的钱捐到抗洪专用箱。工友打趣:“你爹娘不埋怨?”他说:“家里习惯了。”那句“习惯了”,谁也没听出底味,从16岁起,他就习惯了在烈士的名字后面,把自己的存在往后退一步。 很多年里,就连妻子也不知道公公的真正身份。她只觉得丈夫戒备心重:家里唯一上锁的旧木箱,他从不让人碰;每到6月,他会拿出一张已经发黄的纸,坐在炕沿上看很久,然后默默收起。 直到后来,地方档案馆整理烈士资料,需要联系亲属,厂里人才惊觉,这个从不抢功的老工人,竟是“密使一号”的儿子。 相关部门想给他办烈士子女待遇,把证书、补助送上门。吴韶成看了看,放下笔,说:“政策是好的,我心领。日子我自己能过,父亲那一份荣誉,就挂在他自己名字后面吧。” 晚年,他终于带着儿女去了一趟福建老家,又绕道去到福建、南京、河南几处纪念场所,看父亲、看当年那群“无名之辈”的名字。 回到家,他把那张日历纸平整地铺在桌上,轻声对孩子说:“记住他就好,不用记住我是他儿子。” 吴石在枪口下守住秘密,扛起的是一个时代的安危;吴韶成在生活里守住沉默,扛起的则是对父亲精神最朴素的继承,不炫耀、不索取。