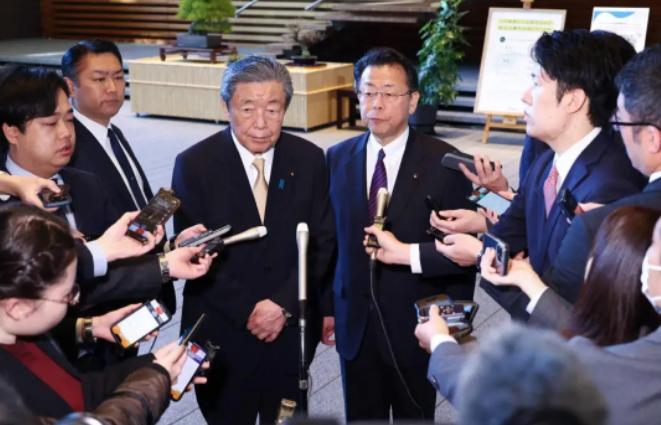

日本学者提出一个平息中国怒火的建议:过去这一招屡试不爽! 他们这招就是想用生意和咱们拉近距离,要知道,从两国刚恢复往来时就打下了经济往来的根基,后来不管出多少次摩擦,只要把生意的话题摆上台面,总能让关系缓和不少,核心就是俩国家做买卖能互相帮衬。 六十年代,还没正式建交的时候,两国就靠着民间贸易先搭起了桥,中国卖出去煤炭、农产品,换回来日本的钢材、机械零件,那会儿双方都缺东西,中国需要工业物资搞建设,日本需要原材料和市场,这生意一做起来,就算有政治上的隔阂,也先有了实在的联系。 到了1972年邦交正常化,更是把生意放在了前头,紧接着改革开放,这层互补性就更明显了。 改革开放初期,中国工业基础薄,日本正好有技术和资金,还急着找新市场,两边一拍即合。就说上海宝钢,当年建厂子的时候,全靠日本新日铁给技术、派专家,帮着把生产线搭起来,宝钢成了中国钢铁业的龙头,新日铁也拿到了长期的合作订单。 松下电器更是早,松下幸之助亲自来中国,给上海灯泡厂送黑白显像管设备,后来又合资建了彩色显像管厂,那会儿中国市场上五分之一的家电都是松下的,这种的合作,让两国一下子有了扯不断的联系,这就是最实在的物质基础。 往后不管遇到什么敏感问题,这招总能派上用场。2005年的时候,日本首相老参拜靖国神社,两国政治关系冷到极点,首脑都不见面,民间也闹得不愉快,但那年有件怪事,中日之间的贸易额第一次超过了日美贸易额。 就因为日本的汽车零件、电子设备得靠中国市场卖出去,中国的煤炭、稀土也得供给日本工厂,生意一断两边都吃亏,就算心里有气,买卖还得照做,关系就不至于彻底崩了。 2012年钓鱼岛那事儿闹得更凶,当时中国民间反日情绪挺高,日本的汽车、旅游生意受了大影响,海南航空飞冲绳的航线都停了,日本经团联的代表团本来要访华也取消了,不少人以为中日生意要黄了。 可没过一年多,风向就变了,日本的安川电机在常州建了机器人工厂,川崎重工也在苏州开了厂,因为中国工厂要自动化生产,特别需要好的工业机器人;大金空调更是在中国加了两千个销售网点,销售额涨了快一半。 为啥日本企业还敢来?因为离开中国的市场,他们的产品卖不出去,利润就得暴跌。中国也需要他们的技术,那些精密的汽车零件、电子材料,一时半会儿离不开日本供应,生意一续上,之前的紧张气氛自然就缓和了。 到了现在,这种互补性不光没减弱,反而换了新样子。中国老龄化越来越严重,特别需要好的养老技术,日本正好在护理、养老设备上做得成熟,就有日本企业把护理机器人卖到中国,还和中国公司合作搞“介护+康复”的服务,中国解决了养老难题,日本也打开了新市场。 反过来,日本造芯片、电动汽车离不开稀土,而中国的稀土加工能力全世界最强,日本想要稀土就得从中国买,就算有时候在技术出口上闹点别扭,稀土该供还供,芯片材料该买还买,谁也不会真把生意断了。 2025年两国还开了经济高层对话,说要一起搞氢能、储能这些绿色能源,在东南亚一起做基建项目,都是靠着生意把彼此绑得更紧。 其实说到底,这招之所以屡试不爽,就是因为生意是最实在的,没有虚的成分。中国需要日本的技术、管理经验,日本需要中国的市场、原材料,这种互相需要的关系,比任何空泛的“友好宣言”都管用。 就算遇到敏感问题引发怒火,一想到断了生意两边都得受损失——中国工厂缺了零件开不了工,日本企业没了市场赚不到钱,普通老百姓买不到想要的东西,怒火自然就消了大半。 从早年的钢铁,到现在的养老、新能源,不管时代怎么变,这种互补的生意关系一直都在,也就成了中日关系里最稳的“缓冲垫”,每次有摩擦,只要把生意的账算清楚,关系就总能慢慢回稳。 对于此事,大家有什么看法呢?欢迎在评论区留言讨论!