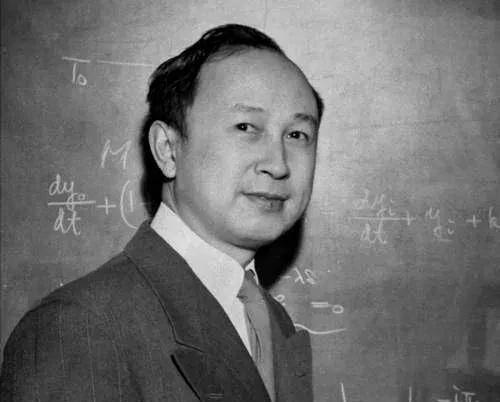

1958年的中国科学技术大学考场里,四百多名大一新生盯着试卷集体冒汗。黑板上只有两道题,第二题占70分:从地球发射火箭绕太阳一圈再返回,列出方程求解。95%的学生交了白卷,还有两人当场晕了过去。出题人钱学森站在讲台旁,看着这场开卷考试的惨状,平静地决定:让这届学生推迟半年毕业,加练三千道数学题。 钱学森1911年出生在上海,祖籍浙江杭州。他的父亲钱均夫曾任浙江省教育厅长,母亲章兰娟来自书香家庭。从小,父母就注重他的全面发展,让他学习识字读书,还练习书法绘画音乐体育。更重要的是,他们从小教育他爱国爱民,要做对国家有用的人。钱学森后来常说,父母是他人生最重要的启蒙老师。他学习用功,脑子聪明,在学校总是拔尖学生。1929年,他考入国立交通大学机械工程系,对物理数学特别感兴趣。毕业后继续深造,1935年通过清华大学选拔,获得公费留学美国机会,进入加州理工学院攻读航空工程和数学,获得双博士学位。1947年,他成为该校教授,在航空领域名气渐大。 事业高峰时,钱学森萌生回国念头。1950年,他辞去美国职务,但美国当局以各种理由阻挠,甚至扣押他五年。1955年,在中国政府努力下,他返回祖国。回国后,他立即投入工作,参与组建中国科学院力学研究所,任首任所长。1958年,他参与创建中国科学技术大学,任近代力学系主任,亲自讲授火箭技术概论和物理力学等课程。他还捐出自己的稿费和奖金11500元,给学生买计算尺,帮助他们节省计算时间,专注于学习。 中国科学技术大学1958年成立时,钱学森作为创始人之一,负责力学系工作。那年招收的58级学生,都是全国选拔的尖子生。钱学森强调基础知识的重要性,认为学生必须打下坚实基础,才能在科研中避开错误方向。他亲自聘请中科院著名科学家授课,并参与课程体系设计。学校要求学生通修数学物理化学,形成传统。钱学森在教学中注重理论与工程结合,培养学生综合能力。他还指导学生研制人工降雨火箭等项目,让他们早接触实际应用。 1962年1月27日,钱学森在火箭技术概论课程期末考试中,出了一张特别的试卷。只有两道题,第一题是概念题,占30分,一般学生能拿20分左右,但要超过25分就难。第二题占70分,要求从地球发射一枚火箭,绕过太阳,再返回地球,列出方程求出解。这道题涉及复杂轨道计算和多体引力问题,超出当时教材范围。考试是开卷,学生可以查资料,但题目设计得需要深刻理解物理原理和数学建模。 考试从上午8点半开始,到中午没人交卷。学生们努力尝试,但大多数卡在方程求解上。下午继续后,收卷时,大部分只完成第一题,少数人试做第二题但出错。全班最高分仅40多分,这在中科大前所未有。有学生因过度用脑和低血糖晕倒。钱学森看到成绩,没有按卷面分算,而是调整方式,让大部分及格。他出这题的目的,是提醒学生科学高峰永无止境,不能自满,要不断钻研。 考试后,钱学森决定加强学生基础训练,让58级力学系学生毕业延后半年,加练大量数学题,总计3000道。这帮助他们夯实计算能力。学生们通过补课,逐步提升技能。钱学森继续在中科大执教,同时推进国防科技。他领导导弹研究院,1956年成立国防部第五研究院,任院长。团队没日没夜研究,1960年成功发射第一枚导弹,1964年第一颗原子弹爆炸成功。他在这些成就中发挥关键作用。 钱学森的教学影响深远。在他主持力学系期间,1958至1965年入学的1000名学生中,涌现8名院士、9名将军,还有375名教授研究员。这得益于他强调宽厚基础和创新精神。他认为科技发展需多学科交叉,如果基础薄弱,就难跨越界限。他还推动学校与研究所结合,学生参与实际项目,如脉冲发动机研制。 钱学森一生获得多项荣誉,包括两弹一星功勋奖章。1965年后,他专注于国防工作,但始终关心教育。晚年在北京居住,继续审阅研究报告。2009年10月31日,他在北京逝世,享年98岁。他的事迹激励后人,强调爱国与钻研。