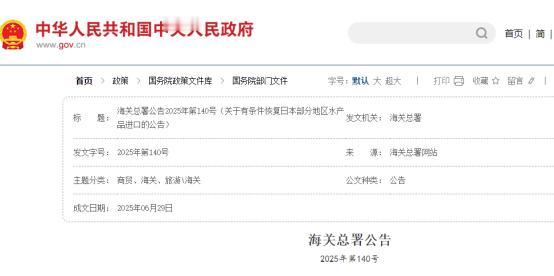

11月5日,日本才有6吨扇贝出口中国,转眼11月19日,日本出口中国的水产又要被终止。 这戏剧性的反转,把 “国与国之间拼的是实力” 这句话演得明明白白。别以为日本是闲得慌才天天求着中国买海鲜,这背后全是真金白银的压力。 2022 年的时候,日本光卖水产品给中国就赚了 871 亿日元,占他们水产全球出口额的五分之一还多,中国可是实打实的第一大买家。 可自从 2023 年 8 月福岛核污染水排海后,中方一声禁令,日本对华水产出口直接跌成了渣 ——2024 年全年才 61 亿日元,连零头都不到,北海道扇贝更是从 223 亿日元的出口额跌到归零。 有人纳闷:日本又不是物产丰饶的大国,犯得着死磕中国市场吗?这话可说到点子上了,正因为家底薄,他们才更输不起。 日本的水产行业早就被中国市场 “喂刁了”,咱们爱吃的扇贝、鰤鱼、海参,都是日本沿海的高端货,卖价比卖给东南亚高好几倍。 去年有个长崎的养殖企业,原本准备发往中国的鰤鱼全砸手里,只能在日本国内低价甩卖,一年亏了好几亿,找东电索赔还被拒了,理由是 “零售价没跌”。 为了让中国开禁,日本政府简直把 “求人” 写在了脸上。从岸田文雄到高市早苗,连续两任首相见面就提水产进口,派来的代表团一波接一波,又是承诺检测,又是允许中方去福岛海域独立取样。 今年 6 月中方终于松口,发布公告允许进口福岛等 10 个高危县以外的水产品,还列了 449 种可进口名单,日本农相当时激动得专门开记者会报喜。 11 月 5 日那 6 吨北海道扇贝,就是踩着这个政策缺口进来的,可他们忘了,中方公告里早留了后手:“一旦发现问题立即管控”。 果然,11 月中旬高市早苗就飘了,在涉台问题上大放厥词,触碰中方红线。这下好了,19 号中方直接通知暂停进口,理由给得无可挑剔:核污染水问题需要进一步评估。 日本连喊冤的底气都没有,因为规则是早就说好的,能不能卖、什么时候卖,主动权从头到尾都攥在咱们手里。 这就是实力的硬气 —— 中国有 14 亿人的大市场,少了日本海鲜,咱们能吃澳洲龙虾、挪威三文鱼;可日本少了中国买家,就算把水产卖到美国、中东,也填不上这个窟窿。 日本不是没试过找替代市场。去年政府组织批发商跑遍了泰国、墨西哥,甚至中东,想把加工基地搬过去,结果呢? 2024 年日本水产总出口额还是跌了 7.5%。美国那边更坑,特朗普政府还加了 15% 的 “对等关税”,本来日本海鲜价格就高,这下更没人买了。 有个北海道渔民说得实在:“东南亚人吃不起这么贵的扇贝,欧美又嫌有核污染风险,除了中国,谁还能消化这么多货?” 日本渔民连自家政府的赔偿都拿不到。东电去年 10 月就开始受理赔偿申请,可到今年 7 月,550 件申请里只批了 180 件。 宫城县有个水产公司,地震后好不容易重建,排海后两个月就少赚 1300 万日元,找东电要钱,人家说 “没证据证明和排海有关”。 北海道的扇贝养殖户更惨,扇贝卖不出去只能贱卖,东电却说 “国内没抵制,不算损失”。一边是政府拿着纳税人的钱去游说中国,一边是渔民求告无门,这就是日本所谓的 “保护产业”? 其实这事说到底特简单:中国市场的优势摆在这儿,想进来就得守规矩。咱们不是故意刁难,2024 年 9 月答应调整政策,前提是 “中方能独立取样监测”,这是对 14 亿人食品安全负责。 现在暂停进口,既是因为日方在政治上越界,也是基于核污染水排海的长期风险 —— 谁知道那些看似合格的扇贝,会不会藏着看不见的放射性物质? 外交上的礼貌确实是实力的体现。之前允许 6 吨扇贝进口,是中方给的台阶,是基于科学监测的 “礼貌”;现在暂停进口,是对方不珍惜机会的必然结果,连表面客气都懒得维持,本身就是一种有力的反制。 日本要是真懂规矩,就该先管好自己的嘴,别一边求着卖海鲜,一边又在敏感问题上挑事。 说到底,日本水产的 “冰火两重天”,就是实力博弈的缩影。没有中国市场的接纳,他们的高端海鲜就是一堆没人要的冻货;没有对食品安全的把控力,咱们也没法这么硬气地说 “停就停”。 接下来日本大概率还会继续求情,但能不能再打开中国市场,关键看他们有没有拿出足够的诚意 —— 毕竟实力面前,耍小聪明没用,遵守规则才是唯一的出路。