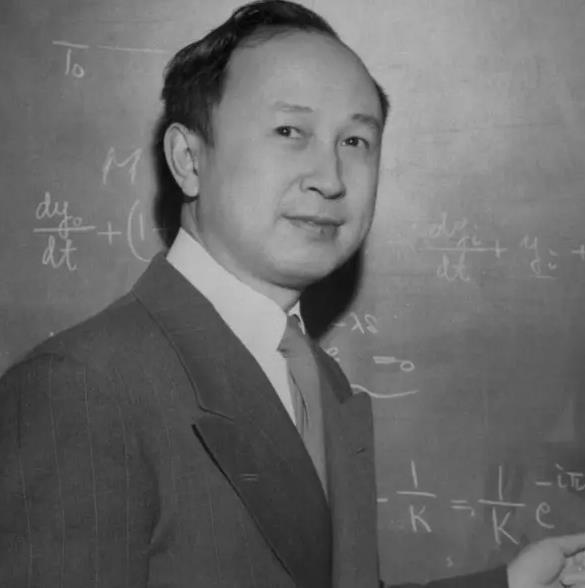

1955年,钱学森回国。当时,他每个月的工资是350,后来因为来增聘为院士,每又月增加津贴100元。然而,钱学森却说:“一个月450,太多了……” 1955年的一个清冷早晨,北京西郊机场外站满了人,穿棉袄的、戴红袖章的、举着横幅的,全都探着脖子往跑道那边看。 飞机舱门一开,中等身材的钱学森提着旧行李箱走下来,鞋跟敲在舷梯上很响。 钱学森没有东张西望,脚步稳得像量过一样。 谁能想到,此前在美国的钱学森,住独栋小楼、开小车、挣着几千美元月薪。 然而,回国后,拿着350元月工的他,竟然还嫌多。 回国后的头几年,他钱学森住在科学院分的宿舍,楼下是食堂,早上卖稀饭,中午是白菜豆腐,偶尔才能赶上肉丁。 家具只有木床、写字台、一盏台灯,屋里常年堆着图纸和手稿。 他每天提着一个小布包上下班,包里除了铅笔和尺子,就是面包和苹果。 研究导弹、做模型、算弹道,他能安安静静坐一天,有时连饭点都忘。 这样的生活,对刚从美国实验室回来的他来说,并不算轻松,但钱学森自己挺自在。 他常说:“国家现在一堆事要做,科学家的日子不能太舒服。” 那时研究所,给他定的工资是350元,加上1957年评为学部委员后的补贴,总共450元。 搁当时,北京城里绝大多数人还在为几十块工资打算盘,这450元已经妥妥是高收入了。 可钱学森越算越觉得不对劲。 国家穷得叮当响,科研设备得进口、实验材料也紧缺,年轻研究员一个人盯几个项目,一台旧仪器能修几年。 钱学森看在眼里,心里发堵,总念叨着:“我的工资是不是高了点?” 旁人以为他客气,可过了几年,他真的提笔写信了。 1963年秋天,他给国防系统的领导寄去一封信,写得干干净净,每个数字都标得齐齐整整: 原来工资350元,补贴100元,加一起450元,他认为这超出合理标准,请求把补贴取消,基本工资也减一点,降到331.5元。 理由朴实:钱要尽量用在科研上,不要浪费在人身上。 组织讨论时,他被叫去列席,他站在那里,没有一点推托,语气平淡却很坚定:“国家困难,个人得让一点。” 最后这事真的批了。他的工资从那以后多年没再涨多少。 到了90年代,一张工资条在单位传开。 1996年2月,钱学森的工资是1933.08元,扣完党费到手还不到两千块。 别说什么“科学家都是这么低调”这种空话。 事实是,那几年北京菜价水涨船高,公交涨价、房租上涨,年轻人一个月工资也就几百上千。 可他这样的功勋人物,拿着这样一张工资条,连自己都笑说:“够吃就行。” 更夸张的是,他写书的稿费也舍不得留下。 出版社给他寄一万多块,他原封不动写信回去,分给合作者,剩下的去买设备。 有同事问他:“您这么多年辛苦工作,不给孩子攒点?”他摆摆手:“国家的事更重要。” 如果钱学森的贡献只停留在“清贫简朴”这四个字,那顶多算个好人。 但他厉害的地方在于,他永远看得比别人远。 1992年的那个夏天,北京闷得很,他在家里写了一封几千字的建议,讲的是汽车工业的未来。 他看到中国的城镇扩张、交通压力、能源问题,全都连成一条线。 他提出一个在当时听起来有点“疯”的方向: 别在燃油车上跟别人死磕了,直接押注电动汽车。 那一年,全球都认定内燃机还要称王几十年,美国通用刚开始试探电动车,日本也只是小范围试验。 可他在信里算得清清楚楚:等到2010年,中国汽车年产量会突破千万辆,城市污染和能源压力都会到警戒线,必须提前转向。 那封信送上去之后,国家立刻批了1500万启动资金,为中国的新能源车开了第一道门缝。 今天满街的比亚迪和各种国产电车,就是顺着他当年开的那条路走出来的。 到了今天回头看,他的判断几乎毫无偏差,甚至精准得有点可怕。 很多人问:钱学森为什么能做到这些? 其实答案很简单,他从不把自己当成科学界的明星,而把自己当成“国家的工具”。 他对金钱淡得吓人,对责任却重得让人心里发酸。 他看到的永远不是眼前那点利益,而是几十年后的路要怎么走。 他的工资可以少,待遇可以低,生活可以简朴,但国家的方向、科研的未来、年轻人的成长,他一件也不肯放松。 他身上那种“只问能做什么,不问能拿什么”的劲,是今天我们最缺、也最该回头去学的。 一个人的力量能有多大? 钱学森用一生告诉我们:只要心里装着国家,他一个人,就是一个时代的推手。