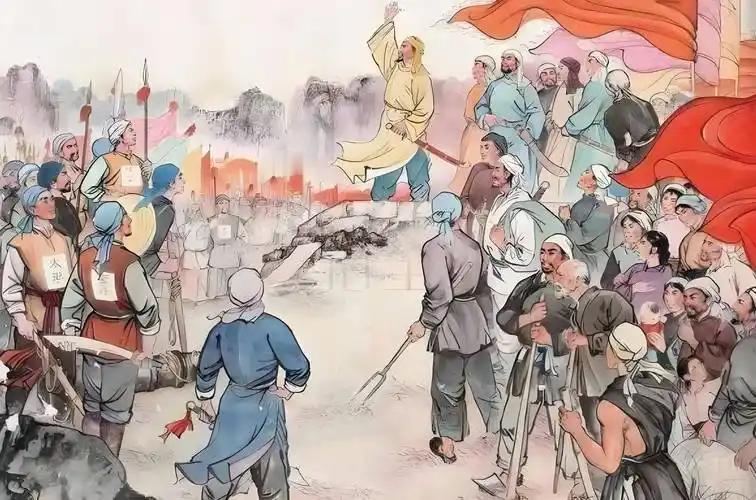

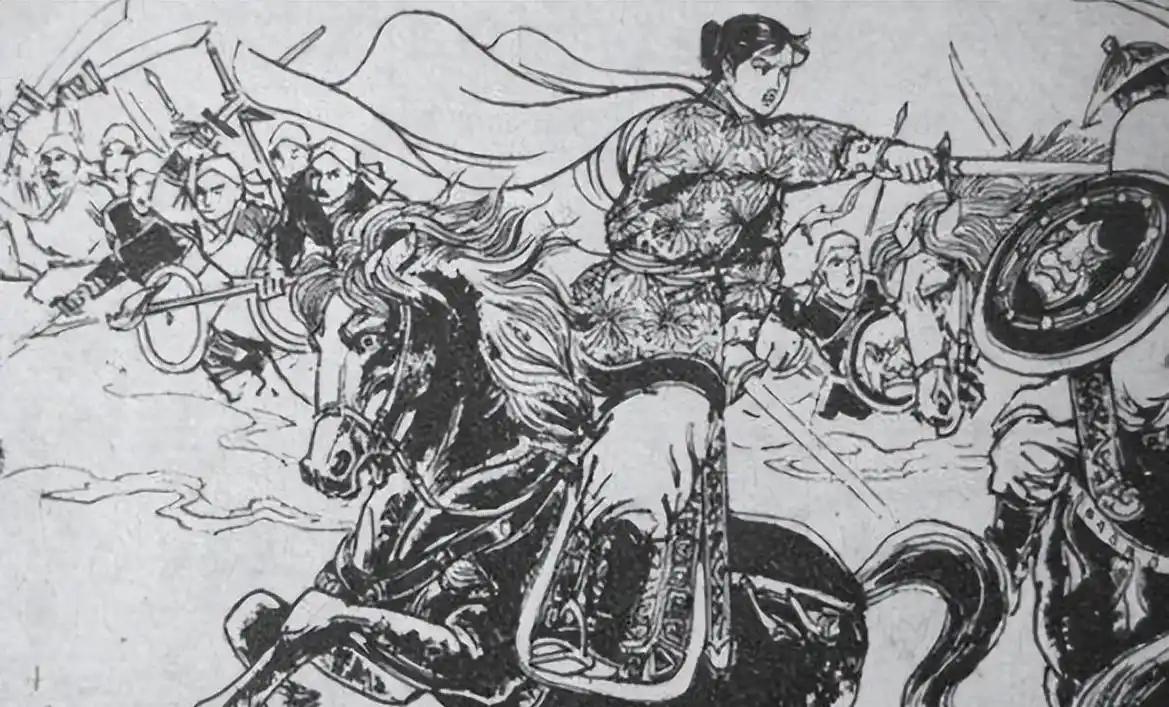

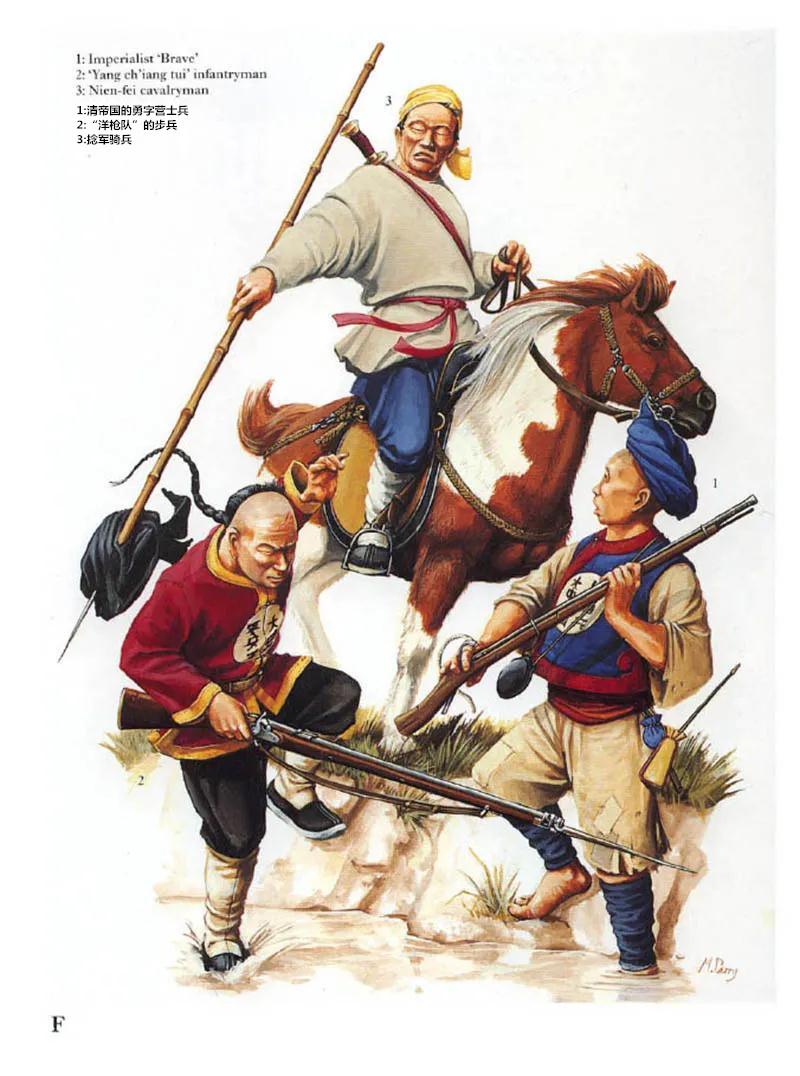

嘉庆元年(1796年)初冬,湖北宜都的深山里,一群信徒在夜色中秘密集会。他们并非普通的烧香拜佛,而是打着白莲教的旗号,准备掀起一场席卷五省、持续九年的风暴。谁也想不到,这场起义会成为大清王朝由盛转衰的拐点。 白莲教可不是突然冒出来的。它的渊源能追溯到南宋时期,甚至更早的东晋慧远法师的白莲社。到了清代,它已演变成一个复杂的民间信仰体系,混合了佛教、道教等多种元素,信奉“无生老母”和“弥勒下生”的观念。教义里包含着“光明必将战胜黑暗”的朴素愿望,这对生活困苦的下层百姓有着巨大的吸引力。 为什么偏偏在嘉庆初年爆发这么大动静?乾隆后期的盛世光环下,危机早已潜伏。土地兼并严重,大批流民涌入川楚陕交界的南山和巴山老林地区谋生,数量高达百万。 这些人在贫瘠的山地过着“低生产、低消费”的生活,还要忍受官吏、差役的层层盘剥。当时的民谣讽刺湖广总督毕沅、巡抚福宁等人“毕不管,福死要”,官场腐败可见一斑。绝望的流民在白莲教“有患相救,有难相死”的互助思想中找到了慰藉和组织依靠。 起义的直接导火索颇具戏剧性。乾隆五十八年(1793年),白莲教首领刘之协在河南被捕后成功脱逃,清廷为此在各省大规模搜捕教徒。 地方官吏趁机敲诈勒索,“不论习教不习教,但论给钱不给钱”。这种逼迫使得各地教首终于喊出了“官逼民反”的口号。嘉庆元年正月,湖北宜都、枝江的张正谟、聂杰人因官府查拿紧急,被迫提前举事。 在所有起义领袖中,王聪儿的故事格外引人注目。她是齐林的妻子,丈夫死后被推举为总教师。这位女性首领在嘉庆元年三月于襄阳黄龙垱起义,她领导的襄阳义军采取了流动作战的灵活策略,转战于湖北、四川、河南、陕西的广大区域,一度与四川的义军会师,声势浩大。 清军只能尾随其后,疲于奔命。可惜的是,嘉庆三年(1798年)春,王聪儿和姚之富在湖北郧西被清军包围,最终跳崖牺牲。 几乎与此同时,在四川达州(今达州),另一位关键人物徐天德也揭竿而起。他出身捕快世家,甚至曾被达州知府招为捕快头目去“缉拿教案”,殊不知他早已秘密加入白莲教。 嘉庆元年九月十五日,他在太平寨山下的亭子铺起义,总坛就设在易守难攻的太平寨。他起义后,东乡(今宣汉)的冷天禄、王三槐等人也纷纷响应,起义烈火迅速燃遍巴山南麓。 面对愈演愈烈的局势,清政府逐渐调整策略。嘉庆帝亲政后,首先惩办了权臣和珅,整肃吏治。在军事上,清廷采纳了“坚壁清野”之策,修筑寨堡,将百姓迁入其中,切断起义军与民众的联系,使他们无法获得粮草和兵源补充。这一招确实给起义军带来了极大的困难。 战争进行得异常惨烈。例如在河南虞城县的金楼寨,咸丰十一年(1861年)白莲教首领郜守正起义后,清军名将僧格林沁率数万大军围攻,炮轰寨墙长达三个月。寨破后,清军屠杀了上千人。 而在山东邹县,文贤教首领宋继鹏起义,曾建立“天纵”年号,但最终在1863年于凤凰山决战中战死,上万教众被屠杀,当地甚至有传说起义军曾迷信“骑着井绳能上天”的邪术,导致抵抗不力。 白莲教起义展现了其强大的韧性,直到嘉庆九年(1804年),起义才被彻底平定。这场起义波及湖北、四川、陕西、河南、甘肃五省,起义军占据或攻破清朝府、州、县、厅等行政单位达204个。清政府为镇压起义耗费了白银2亿两,相当于当时清政府五年的财政收入,军事力量遭到严重削弱。 从更广阔的视角看,白莲教起义像是预告了清朝末世景象的序幕。它不仅仅是宗教起义,更是社会矛盾的总爆发。那些涌入山寨林区的流民,那些在“真空家乡,无生老母”八字真言中寻求慰藉的信徒,他们的反抗动摇了帝国的根基。 尽管起义最终失败,但白莲教的各种支派并未消失,在之后的历史中仍不时显现。这场起义就像是一个王朝的漫长葬礼的开场,其影响远远超出了嘉庆一朝,为后世留下了无数值得深思的话题。