半夜,开国大将王树声被敌人追杀,躲进一位大娘进家中,敌人高喊:抓住王树声赏200大洋!大娘急呼:他在我家!3天后,王树声逃出来,跑进大娘家扑通跪地:“以后我就是您儿子!” 1951年,麻城老村口的风不算冷,一个高大的将军照样打寒战。 胸前挂着勋表,脚下却是一片被炸成灰的老屋废墟。他在断墙前站了很久,像认亲,又像认罪,嘴里憋出一句:“娘,我回来了。”声音低得几乎听不见,身边人愣住了。 当年这里是麻城一个普通农家,屋主叫周家姆,穷人家的闺女,嫁给地下工作者。 1927年,她男人牺牲干脆,尸骨没见着,留下一块牌位和四个男娃。 那会儿家里是红军联络点,战士来来去去,吃饭、补衣裳在这院里,王树声就是常来的那个,说话带着股劲。 1928年一个晚上,村里刚熄灯,外头“蹦蹦”几声枪响,狗叫个不停,粗嗓门在黑夜里嚷:“给我抓住王树声,抓住赏二百个大洋!”半个村子心里一哆嗦,明白这回是要命。 周家姆刚躺下,心里一紧,光脚下床,摸到窗边,从缝里一瞄,院外大树底下蜷着个黑影,身量、站姿都熟。 她没多说,回身把门一拉开,抬手一招,黑影飞快钻进屋。 外头敌兵挨家挨户砸门,搜不到人,火气上来,把全村人撵到空地,机枪架在那儿,对着一堆老小数数:“王树声,再不出来,这些人替你死。” 那阵谁都不敢吱声,有人只会左右张望,女人把孩子往怀里一搂。 周家姆咬咬牙,从人群里挤出去,丢下一句:“别开枪。”她走到军官面前,小声嘀咕几句,那人一拍腿:“好,你带路。”周围人心里一凉,只觉得这家要完。 敌人跟着她到自家门口,她抬手拦住:“你们在外头守着,他有双枪,容易乱来,我进去哄。” 门一关,屋里只剩她、王树声和大儿子。 煤油灯光晃晃悠悠,她把大儿子一招,说:“你跟他换衣裳。”大儿子愣了一下。王树声先急了,手摸向枪托:“不行,一人做事一人当,我出去跟他们拼了。” 周家姆死死拽住他袖子,眼睛盯得直:“你是干大事的人,倒在这小地方算怎么回事?他穿你的衣裳,他们认错人,总有一天会放回来。你得活着,把仗打完。”话不多,句句扎心。大儿子咬咬牙,把衣服扒下来扔给他,又把那身带着硝烟味的衣裳披上。 门再开,敌兵一拥而进,一眼扫到这件“识别服”,不由分说就给押走。 夜风往屋里灌,灯芯差点熄灭。王树声从后门翻出去,猫着腰钻进黑夜,只知道要快点走。 第二天一早,村口大树下围着一圈人。枝头吊着一个年轻人。 敌人特意把他挂在那儿,说这是“王树声”。周家姆挤到前面,只抬头瞟了一眼,手就死死捂住嘴,转身回家,腿一软瘫在地上,这才放声大哭。 哭够了,她爬到丈夫牌位前,一边抹泪一边嘟囔:“对不住你,他跟着你走的路,不丢人,也是给老百姓出头。”屋里只有香灰往下掉。 过了四年,枪声换了地方响。 王树声路过麻城,打听起当年的事,零零碎碎拼起来,这才明白那晚是谁在扛。他推开那扇旧门,人没站稳,膝盖先跪在地上,眼泪噼里啪啦掉在地上,全屋听见他一句:“娘,以后我就是你的儿子,我养你一辈子。” 周家姆愣了半天,伸手去扶,嘴里话也说不利索,只会跟着落泪。 情绪缓了一点,她指了指旁边还站着的两个儿子,语气倒平静:“他爹牺牲了,大儿子、二儿子都去了,只剩这两个,你把他们也带走吧。没国哪有家,让他们也去保家卫国。” 这话听着像家常,分量比石头还重。 两个小伙子听完,跟着一起跪下。王树声把他们一一扶起来,答应得干脆:“一定活着回来给你磕头。”这一走,就是十来年,两个儿子最后倒在战场,他接到电报时,只能自己咬碎牙往肚里咽,给周家姆写信,只写“孩子们都好,在部队学本事”,坏消息一笔不提。 后来她搬去跟侄子一起过。 不识几个字,看不懂报纸上的大事,只知道每逢有人捎回一点干粮、布票,说是树声寄的,就小心收着。邻居问起当年的事,她摆摆手,只说“过去的事了”。 大仗打完,王树声成了开国大将,又回麻城找人,先是扑空,只见一地废砖,坐在那儿直掉泪。 走到河边时看见对岸一个瘦背影,他一脚扎进水里往前冲,一边喊“娘”,一边抹不及脸上的水。 等爬上对岸,顾不上军装湿成什么样,只会跪下去,把这个老太太抱得紧紧的。 1956年,周家姆病倒,走的时候六十二岁,普通农妇的一生,就这么合上了。 村里人提起她,说得最多的一句就是:“这人心大,把一家子都交给了革命。”风从麻城山坳里吹过去,村口那棵老树还在,树下当年吊过一个少年,后来站着一个大将,跪着一个儿子和一位娘。

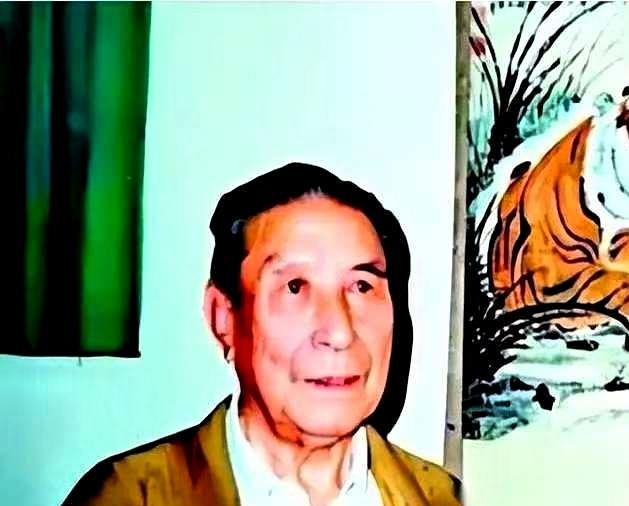

稳步明

勿忘无名英雄[祈祷]