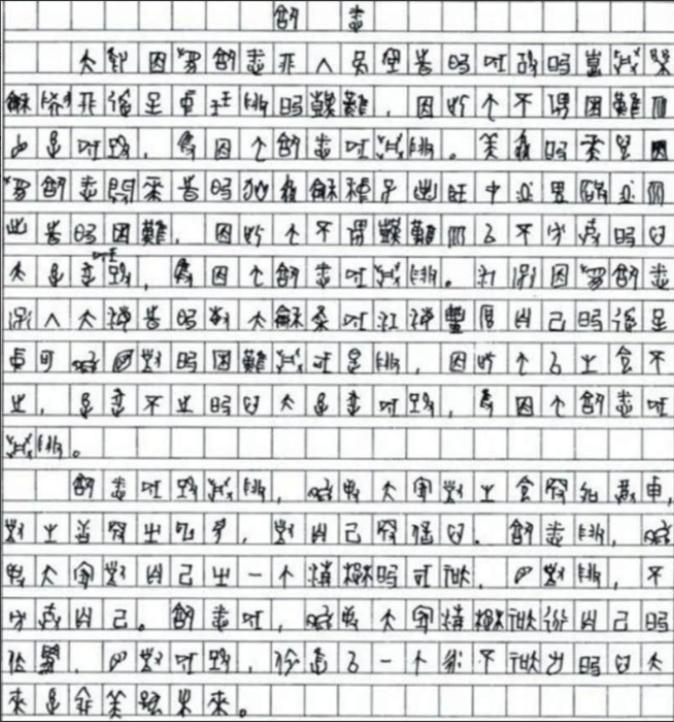

2009年,四川一考生高考作文字迹无人能懂,专家鉴定后发现,该考生竟在高考中采用甲骨文写作!经过翻译,阅卷组发现考生作文严重跑题,最终只得了6分,此事传开后,成绩一般的男孩被四川大学破格录取,可入学后不久,他的导师就选择辞职,甚至说出了:“这样的学生我没法教!” 那年四川语文作文题是《熟悉》,大家都规规矩矩用简体字写,就黄蛉不一样,拿起笔就写古文字,整整800字,写得还挺工整。 阅卷老师第一眼瞅见就懵了,这字儿看着像模像样,可一个都不认识啊!没办法,只能一层层往上报,从阅卷组长到监察组,没人能看懂,最后实在没辙,只能请四川大学的古文字专家来帮忙翻译。 专家一看也挺惊讶,说这作文里混着甲骨文、青铜铭文和大篆,字体还挺标准,能凑出800字不容易,毕竟甲骨文现存的也就一千多个,平时能写个几百字就很厉害了。 可等翻译完一看,所有人都摇头了——内容跟《熟悉》这题目压根不搭边,不光跑题,好多句子读着都不通顺。 高考作文考的是语言组织和主题表达,又不是考古文字认写,所以最后只给了6分,这分数其实挺合理,没给零分都算看在字写得认真的份上。 黄蛉高考总分才428分,刚够三本线,按说跟名校没啥关系,可甲骨文作文这事儿一传开,立马成了热点。 他从小就对古文字感兴趣,外婆带他去寺庙,他就盯着钟上的铭文好奇,后来因为一道历史题弄错甲骨文和大篆,索性钻进去研究,复读时还遇到个懂行的老师教他,能写出整篇文章确实有点天赋。 这天赋被四川大学盯上了,当时好多学校都注意到他,西南财大说免学费,复旦跟他谈过但觉得他基础不够,湖大测试过也没要,最后川大决定破格录取,先把他招到锦城学院,后来又转到本部历史系,专门请了退休的古文字专家何崝教授教他。 本来是件好事,可没成想,入学没多久何教授就辞职了,还说“这样的学生我没法教”,这事儿真不怪老师,是黄蛉自己飘了。 进了大学后,他觉得自己成了名人,仗着懂点甲骨文就目中无人,基础的文献学、历史学课程根本不认真学,还吹牛说“先秦那点东西算啥,南北朝文献我都能倒背如流”。 可实际上他底子差得很,古文字研究得懂历史、通文献,他连最基本的学术规范都不讲,老师给他指出问题,他要么不听,要么瞎抬杠。 何教授本来是特意出山带他的,想着把他培养成人才,结果费了半天劲,这学生根本不虚心,教啥都听不进去,光想着摆架子,换谁都受不了,最后只能辞职,实在是恨铁不成钢。 说句实在的,黄蛉这事儿挺可惜的,他是真有天赋,一个高中生能把甲骨文学到这地步,放在哪儿都少见,川大破格录取也是想给他个机会,毕竟古文字这行太缺年轻人了。 可天赋这东西不用心养着,早晚得荒废,高考写甲骨文本身就不是啥明智事儿,明显是想走捷径博关注,虽然引起了注意,但也暴露了他做事不踏实的毛病。 进了大学有专业老师带,本该好好补基础、钻学问,他倒好,把天赋当资本,骄傲自满,连最基本的学习态度都没有。 当时好多人议论这事儿,有人说特招不公平,觉得他成绩差凭啥上名校,也有人说该给特殊人才机会。 其实公平不公平的先放一边,关键是机会给了,得接住啊,何教授是真懂行的专家,能跟着这样的老师学是多大的福气,可黄蛉自己不珍惜,把一手好牌打烂了。 后来他在大学里也没搞出啥像样的研究,慢慢就没了消息,好好的天赋就这么浪费了,挺让人唏嘘的。 说到底,不管有啥天赋,态度永远是第一位的,高考作文跑题丢分,是没搞懂考试的规矩;大学让老师教不下去,是没摆正学习的心态。 古文字是老祖宗的宝贝,研究这行得沉下心坐冷板凳,光靠一时的兴趣和这点天赋,又不虚心踏实,根本走不远。 这事儿也给所有人提个醒,有特长是好事,但不能拿特长当任性的资本,不管干啥,踏实、虚心才是根本,不然再大的本事也没用。 参考资料: 百度百科——甲骨文作文