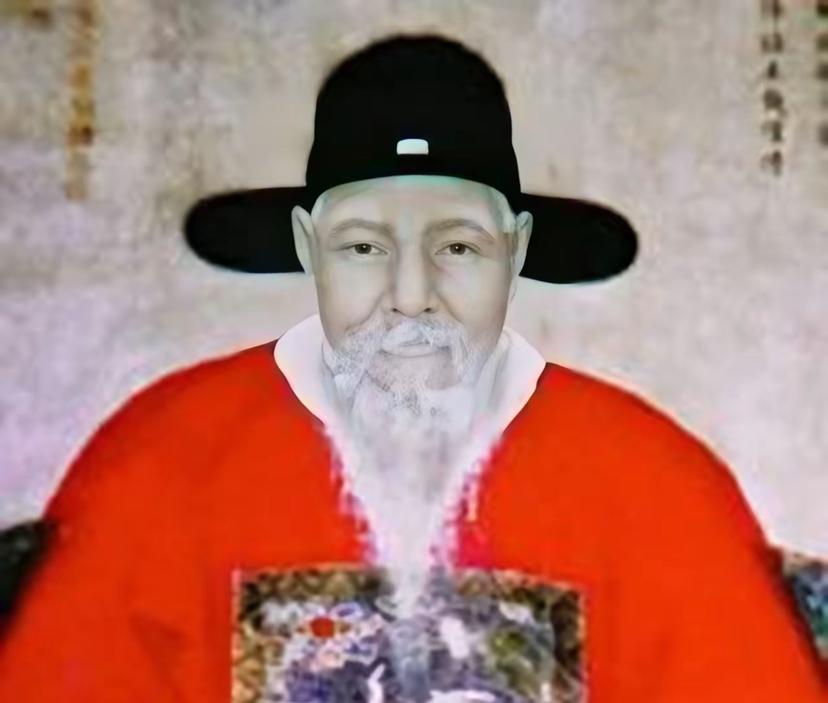

马皇后去世,朱元璋为儿子们广招天下高僧,其中一个叫道衍的高僧走近朱棣说:“王爷,贫僧愿为您献上一顶白帽子。” 洪武十五年的南京城笼罩在悲伤之中,贤德仁慈的马皇后病逝,明太祖朱元璋悲痛欲绝。这位铁血帝王在丧妻之痛中,做出了一个出乎意料的决定:为诸位亲王遴选高僧,随赴封国诵经祈福。 表面上这是父亲对儿子的关爱,实则暗藏帝王心术——朱元璋希望借助佛教教化力量,让儿子们安守封地,莫生异心。正是在这样的背景下,一位相貌奇异、目光如炬的僧人道衍,走进了历史的舞台。 各路高僧齐聚皇宫,诸位亲王依次挑选。燕王朱棣在人群中一眼就注意到了这个与众不同的僧人。道衍虽披袈裟,却无出世之人的淡泊,反有一股隐而不发的锐气。 更令人惊讶的是,当其他僧人都低眉顺目时,道衍却直视王爷,眼中闪烁着智慧的光芒。 在简单的对话中,道衍突然说出一句石破天惊的话:“王爷,贫僧愿为您献上一顶白帽子。”朱棣顿时心头一震——“王”字加上“白”字,岂不正是“皇”字?这个和尚好大的胆子! 但正是这份胆识和智慧,让朱棣毅然选择带道衍返回北平。 道衍本名姚广孝,苏州人,虽出家为僧,却精通儒、道、兵各家学说。来到北平后,他并未急于展示抱负,而是先观察时局。他常在燕王府后的庆寿寺与朱棣密谈,每每论及天下大势,总能切中要害。 建文帝即位后大力削藩,周王、湘王等相继遭难,朱棣忧心忡忡。姚广孝则冷静分析:“皇上听信齐泰、黄子澄之言,削夺诸王,已失宗室之心。殿下据北平形胜之地,拥精兵良将,何不举义旗,清君侧?” 朱棣仍顾虑重重:“百姓皆支持朝廷,奈何?”姚广孝淡然一笑:“臣知天道,何论民心。”这句话彻底打消了朱棣的疑虑。 靖难之役期间,姚广孝虽未亲临战阵,却是朱棣最重要的战略决策者。建文元年七月,朱棣起兵之初,仅有北平一隅之地,朝廷则掌控全国资源。 面对如此悬殊的实力对比,姚广孝提出了"固本培元,奇正相生"的战略方针。他建议朱棣先巩固北平根据地,同时派精锐骑兵迅速夺取通州、蓟州、遵化等周边要塞,解除后顾之忧。 济南之战是靖难之役的重要转折点。建文二年六月,朱棣亲率大军围攻济南三个月,却在铁铉的顽强抵抗下损兵折将。正值盛夏酷暑,军中疫病流行,朱棣心生退意。 姚广孝从北平送来密信,信中只有短短数语:"攻坚则韧者折,攻瑕则坚者溃。何不舍济南而趋金陵?"这句话点醒了朱棣,立即采纳"避实击虚"的战略,放弃攻打济南,转而直扑南京。 建文三年冬,朱棣在淝河之战中遭遇重大失利,大将张玉战死,军队士气低落。朱棣一度想要退回北平休整。姚广孝得知后,连夜派遣心腹僧人星夜赶往军中,带给朱棣一个锦囊。 里面写道:"胜负兵家常事,今殿下虽小挫,然朝廷军心已怠。若遣轻骑疾趋扬州,截漕运,断粮道,则金陵震动矣。"姚广孝进一步建议派遣骑兵深入敌后,切断朝廷的漕运粮道。朱棣依计而行,果然奏效,朝廷军队开始陷入补给困境。 除了战略谋划,姚广孝还极其重视情报工作。他早在北平时就秘密训练了一批特殊人才,其中最著名的就是郑和。 这些人员潜入南京,建立起一个庞大的情报网络,及时传递朝廷动向。 建文四年四月,当朱棣大军逼近长江北岸时,姚广孝通过情报网获知南京守备空虚的重要信息,立即建议朱棣抓住时机,强渡长江。 朱棣登基后,姚广孝虽受封太子少师,却仍保持僧人本色,拒绝还俗,平日仍居寺院,上朝时穿官服,退朝后换僧衣。 他主持重修《太祖实录》,编纂《永乐大典》,为永乐盛世奠定了文化基础。尤其难得的是,在朱棣大肆诛杀建文旧臣时,姚广孝多次劝谏,保护了方孝孺等一批文人。 晚年的姚广孝越发低调,但他仍然是朱棣最信任的顾问。永乐十六年,姚广孝病逝,朱棣极为悲痛,追赠荣国公,赐谥恭靖,并亲自撰写神道碑铭,表彰这位“靖难第一功臣”的不世之功。 从一句“献白帽”的惊世之言,到辅佐一代帝王成就霸业,姚广孝以僧人之身,行经纬之事,成为中国古代史上独一无二的“黑衣宰相”。他的智慧与谋略,不仅改变了朱棣的命运,更影响了整个大明王朝的历史走向。 信息来源: 《明史·姚广孝传》 文|百分百真茶萃取 编辑|南风意史