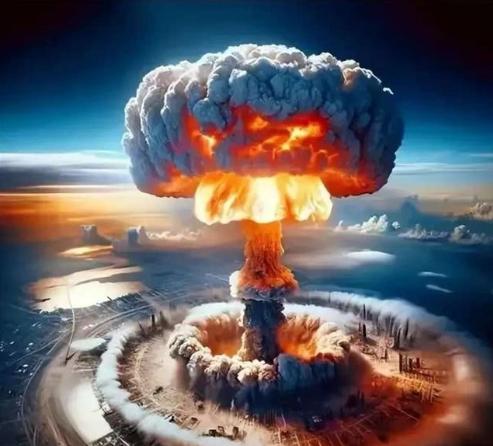

若核战爆发,中国撑不住一小时?俄专家:中国一旦翻开底牌10分钟便可逆转。2015年那场莫斯科安全会议上,俄罗斯前战略火箭军总参谋长维克托·叶辛一句话掀起惊涛骇浪——“中国的核力量在美国首轮打击下撑不过一小时”。 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2015年那场莫斯科安全会议上,俄前战略火箭军总参谋长维克托·叶辛的一句话,让全场安静了几秒——“中国的核力量在美国首轮打击下撑不过一小时。” 当时这话听起来理直气壮,毕竟在那个阶段,中国的核武器数量有限、装备公开度不高,外界普遍觉得这支力量“存在感强,实战性弱”。 十年后再回头看,这句话已经老得像过期报纸,今天的中国,不仅能撑过那一小时,还能在十分钟内,让任何胆敢动手的对手开始后悔。 叶辛之所以敢那样说,是因为当年的中国核力量确实“低调”,冷战年代,美俄早就堆出了上万枚核弹头,而中国坚持“最低限度威慑”,意思是:不搞比拼数量的军备竞赛,但要有反击的牙齿。 那时的战略导弹大多藏在固定发射井里,潜艇数量少、噪音大,空中力量也只是辅助。 换句话说,核威慑更多靠“存在感”——我有,但你别逼我,这种状态下,叶辛那种“撑不过一小时”的说法也算是从数据上推出来的逻辑。 可问题是中国这十年干的事情,几乎重写了游戏规则,陆基导弹早就不是老式“固定靶”。 西北荒漠里,那三百多个深埋地下的发射井,深度超过百米,上头伪装成风电塔群,卫星拍过去都分不出真假。 更灵活的是东风-41,它不是藏在地里不动,而是随时上路“旅游”,射程能覆盖全球,飞行速度二十五马赫,一次带十个分导弹头,还能释放诱饵弹,换句话说反导系统就算开满格,也像是在捉影子。 海上那一块更是质变,十年前094型核潜艇常被人笑“动静太大”,如今情况完全反转。 八艘改进型潜艇长期巡航在南海深水区,那片海域水文复杂,美国海军的反潜机在那儿就像蒙了眼,潜艇搭载的巨浪-3潜射导弹,射程一万两千公里,哪怕不出远海,在家门口就能覆盖美国本土。 最关键的是它用的是固体燃料,点火准备只需几分钟。换句话说,就算遭遇突袭,只要潜艇没被发现,反击就能立刻开始。 空基力量也悄然脱胎换骨,轰-6N轰炸机搭载“惊雷-1”空射弹道导弹,射程超过一万公里,这意味着不必靠近目标就能完成打击,再配合空中加油机,航程几乎没有边界。 更绝的是,“惊雷-1”能装高超音速弹头,速度快到连雷达都来不及锁定,过去“空中力量是短板”,如今成了最灵活的一环。 这三股力量——陆、海、空——拧成一根绳,就形成了真正的“三位一体”威慑格局。它的逻辑不是“比谁多”,而是“看谁能活下来再打回去”。 核战略从来都不是炸弹堆积比赛,而是心理博弈,你要打我?我未必先打你,但你得想清楚代价有多大,这种“不确定性”才是最恐怖的武器。 叶辛当年的判断,忽略了中国最擅长的一点——稳扎稳打,别人造十枚,中国宁可多花十年,只求每一枚都能打得准、藏得住、活得久。 如今的指挥系统反应速度以分钟计,通信链加密到几乎无法截断,敌方的第一轮打击或许能摧毁一部分,但绝不可能摧毁全部,哪怕只剩十分之一的力量,对任何一个国家来说,都是足以让它灭顶的反击。 中国的核哲学里,从来没有“先下手为强”的冲动,所谓“不首先使用”,不是出于胆怯,而是出于自信。 因为你清楚,只要我能还手,就没人敢真的先打,和平不是靠喊口号维持的,而是靠让对手明白:动你一下,要付出无法承受的代价。 十年前西方分析师们以为中国的核力量只是个“摆设”;十年后,他们自己改口,说中国“10分钟就能逆转战局”。 从“撑不住”到“动不了”,这背后是技术的跃升,更是战略的成熟,中国没有掉进“核军备竞赛”的陷阱,却用最经济的方式打造了最稳的威慑体系。 核武器的意义,从来不在于发动战争,而在于阻止战争,它是锁在保险柜里的最后底牌,不为炫耀,只为安稳。 今天的中国,已经有足够的信心把这副底牌握得更紧——安静、克制,却让任何对手都不敢掉以轻心。 所以当我们再听到那句“撑不过一小时”,不必争辩,真正的力量,从不需要用喊的。 十年前的中国或许还在起步,如今的中国,只需十分钟,就能让任何挑衅者明白:有些预言,注定被现实碾成尘。 对此,大家有什么看法呢?