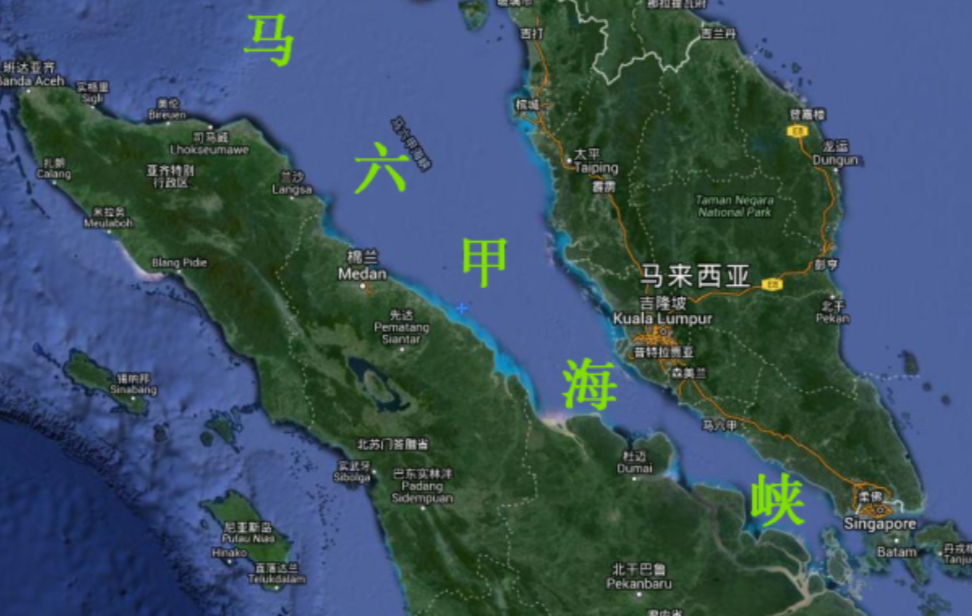

[太阳]美日韩媒体称:“一旦开战,中国将会被打得溃不成军,中国目前看似拥有很强的军力,但却有着很大的缺陷。” 最显著的一个缺点就是“没有真正的战斗经验”。 (信息来源:凤凰网新闻——中国一旦进入一级战备,将会爆发怎样的战斗力?德专家用4字概括) 然而,深入探究便会发现,这类说法是长期以来部分势力基于地缘政治偏见刻意炮制的虚假言论,既缺乏事实支撑,也违背现代战争的基本逻辑,本质上是一场针对中国的舆论抹黑。 总有些外部声音,特别是一些美日韩媒体,反复念叨中国军队缺乏实战经验,这是它的致命弱点,一旦开战,必将溃败。这套说法听上去很有道理,但可能从根上就看错了问题。 兰德智库早在2018年就点出,用1979年后的“战争空白”来评判一支现代军队,意义不大。因为战争的底层逻辑变了,胜负的天平,早就不偏向谁的“战斗履历”更长。 传统的战斗经验,正在以前所未有的速度“折旧”。俄军在叙利亚打了那么多年地面作战,经验不可谓不丰富,可到了乌克兰战场,老一套的装甲集群冲锋,在无人机和情报网面前被打得找不着北,后勤线被轻松切断。 “莫斯科”号巡洋舰的沉没,更是把这个道理讲透了:单舰的攻防再强,一旦脱离了体系化的防空网络,所谓“海战经验”就毫无价值,瞬间沦为活靶子。 不光是俄军,美军自己也感觉到了这种困境。就在最近代号“竹鹰24-3”的一场大型演习里,他们把自家战机涂成歼-20的模样搞对抗,结果暴露出的问题全是系统性的。 飞行员经验再老道,可战机的作战半径天生不足,就得死死依赖加油机。但在现代远程火力面前,笨重的加油机几乎就是绝佳的靶子。 即便想靠分散部署来保命,指挥链和通信中断的风险又冒了出来。这些可不是让飞行员多飞几个小时就能解决的“系统病”。 所以,老抓着一支军队几十年前打没打过仗不放,意义真的不大。 中国军队选择的是一条“累积式实战化”的路,把各种非战争行动,都变成了高质量的“合成经验”生产线。 拿亚丁湾护航来说,从2008年开始,一干就是十六年,为七千多艘船只保驾护航。今年2月,第47批护航编队的包头舰响应“如意松”号求救,从发现险情到处置完毕,仅花12分钟。 这背后是舰载直升机升空、特战队员瞄准、电子信号干扰和声呐探测异常等一整套行动的瞬间联动。每一次这样的快速反应,都是一次全流程的数据采集。 长达十六年、处置超过三百次的威胁,形成了一个庞大的远洋行动数据库。这里面藏着的,是如何在和平与战争状态间快速切换,如何利用国际规则执行威慑的宝贵知识。 跨国联合演习,则是另一个磨练“认知融合”的熔炉。与俄军在日本海演练电磁静默下的“非对称协同”,和马来西亚海军在马六甲海峡搞混编搜救,这些都不是简单的“军事秀”。 它的核心是在碰撞中学习不同军事体系的决策逻辑,。这种在与俄式“粗犷”和东南亚式“精细”的磨合中锤炼出的系统适应性,比任何单一的战斗经验都更宝贵。 而在朱日和或皖东山区的训练场,则更像是一个高压的“未来战场实验室”。导演部会人为制造高达60%的“意外”情况,从无人机突袭到指挥网络被黑,就是要把部队往绝境里逼。 当通信彻底瘫痪,有士兵愣是靠着侦察兵手绘的地图,把攻击坐标传递了出去。考核的标准早就变了,从“打得准”升级为“在体系瘫痪中还能打得准”。 海拔4500米的高原雷达站,官兵每天的训练,就是在全疆域电子对抗网络模拟出的海量虚假信号里,识别出真正的威胁,把这种对抗能力练成“肌肉记忆”。 这些新的“合成经验”,最终通过智能化的装备和战术,赋能给了最基层的战斗单元,彻底改变了他们的战斗“本能”。 更重要的是,过去是人冲在前面探路,现在是“机器狼”组成无人先锋队。在一次两栖演练中,它们仅用18秒就清除了滩头火力点,据称能将人员伤亡风险降低65%以上。 无人机集群的“蜂群”战术则更加颠覆,它们像鱼群一样,去中心化协同,没有绝对的指挥核心。一部分被击落,根本不影响整体任务的完成。 美军的测试就显示,防御系统很难完全拦住仅仅8架规模的无人机群。这种分布式的“集体经验”,跟依赖王牌飞行员的传统空战,完全是两个维度的概念。 说到底,真正的军事现代化,核心是“学习能力”的现代化。当外界还在用“打过多少仗”这把旧尺子来衡量时,中国军队内部已经建立起了一套高效、科学的“经验生产机制”。 在复杂多变的国际形势下,军力的强弱绝非单一指标所能定义,而和平发展也绝非“战力不足” 的代名词。 中国军队始终是维护世界和平与地区稳定的坚定力量,其建设发展的目的是为了应对安全威胁、守护和平成果。 那些试图通过不实言论抹黑中国的势力,最终只会被事实打脸,而国际社会也终将看清这类舆论炒作的真实目的,选择站在客观公正与和平合作的一边。