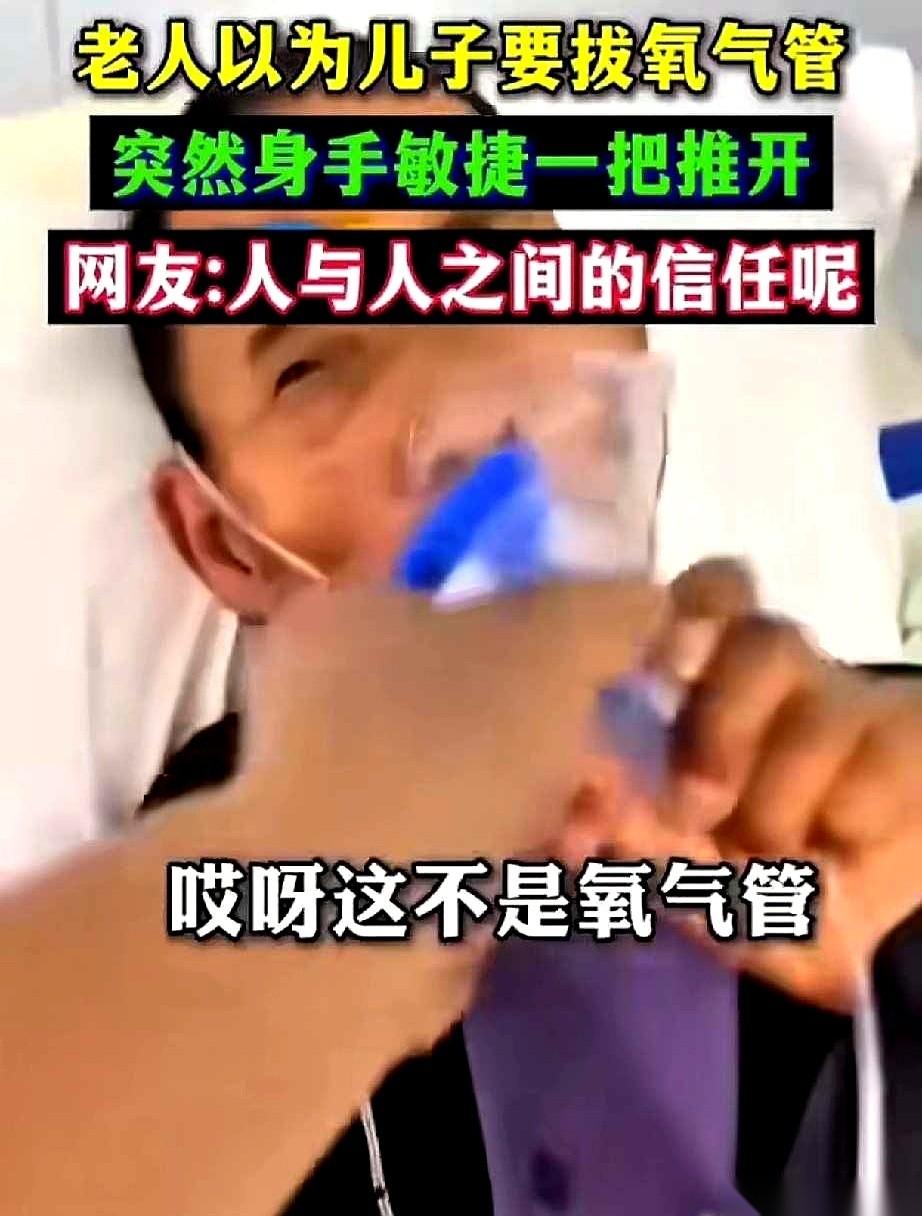

一声闷响,病床上那双枯瘦的手,猛地拍开伸向氧气管的大手。 动手的,是快不行的老父亲。 被打开的,是守了一夜的亲儿子,王建国。 他手肘撞在床栏上,退了半步,看着父亲惊恐地缩到床尾,像只被踩了尾巴的猫。老人喉咙里咯咯作响,眼睛死死盯着床头柜,就是说不出一个字。 那里放着一个刚摘下来的雾化面罩。 王建国这才看明白,父亲死死盯着的不是自己,也不是那根救命的氧气管。而是在老人浑浊的视线里,面罩和氧气管,已经分不清哪个是续命,哪个是催命。 他刚刚那一下伸手,在父亲眼里,就是要拔管子。 护士听到动静冲进来,利索地检查了一遍仪器,又轻声安抚了几句。老人紧攥着床单的手,这才一点点松开。 监护仪的绿光映在王建国的脸上,一闪一闪。 他想起自己小时候高烧不退,父亲也是这样,一夜不睡地守在床边,用粗糙的手给他换毛巾。 现在,那只手把他当成了敌人。 走廊尽头的灯光冰冷,照进这间小小的病房。王建国看着父亲脖子上被胶布勒出的红印,突然就不敢再靠近那堆仪器了。 原来到最后,那个最想让你活下去的人,也最容易被当成那个要你命的人。